علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (6)

سنورد في ما يلي أبرز ما أطلق عليه من نعوت وأوصاف في هذا الخصوص:

الأوَّل: الموجود المنفرد بذاته

يستهل الإلهيّون سَفَرهم لمعرفة المخلوق الأوَّل من خلال السعي لإثباته بالدليل العقليّ. ومؤدَّى قولهم في هذا المسعى أنَّ مقتضى القوانين العقليَّة تثبت وجود موجود في الخارج قائمٍ بنفسه غيرِ ذي وضع، ومشتملٍ بالفعل على جميع المعقولات، التي يمكن أن تخرج إلى الفعل، بحيث يستحيل عليه وعليها التغيُّر والاستحالة والتجديد والزوال، ويكون هو وهي بهذه الصِّفات أزلًا وأبدًا. من الإلهيّين من ذهب إلى تسميته حينًا بالعقل الكلِّيّ، وحينًا آخر بـ “الَّلوح المحفوظ”. ويقول المحقِّق والفيلسوف صائن الدين ابن تركة عن هذا الموجود إنَّه يعادل “نفس الأمر” الذي هو عبارة عن حقائق الأشياء بحسب ذواتها، وبقطع النظر عن الأمور الخارجة عنها. ويضيف: “أن نفس الأمر هو أيضًا كناية عمّا ثُبتت فيه الصور والمعاني الحقَّة، وهو العالَم الأعلى الذي هو عالم المجرَّدات، كما يُطلق عالم الأمر على هذا العالم؛ ذلك لأنَّ كلَّ ما هو حقٌّ وصدق من المعاني والصور، لا بُدَّ وأن يكون له مطابَق في ذلك. فالعالم الأعلى هو الحيُّ التامُّ الذي فيه جميع الأشياء، وأنَّ فعل الحقِّ هو العقل الأوّل؛ فلذلك صار له من القوَّة ما ليس لغيره، وأنَّه ليس هناك جوهر من الجواهر التي بعد العقل الأوَّل إلّا وهو من فعل العقل الأوّل؛ وعليه فإنَّ الأشياء كلّها هي العقل، والعقلَ هي الأشياء، وإنَّما صار العقل جميعَ الأشياء، لأنَّ فيه جميعَ كلّيَّات الأشياء وصفاتِها وصورِها، وجميعُ الأشياء – التي كانت وتكون – مطابِقةٌ لما في العقل الأوّل. ثمَّ يمضي ابن تركة إلى إنشاء علاقة وطيدة بين هذا الموجود ومنشأ المعرفة البشريَّة ليرى أنَّ معارفنا -التي في نفوسنا – مطابقة للأعيان التي في الوجود، ولو جوَّزنا غير ذلك – أعني أن يكون بين تلك الصُّور التي في نفوسنا وبين الصور التي في الوجود تباين أو اختلاف – لما عرفنا تلك الصور، ولا أدركنا حقائقها؛ لأنَّ حقيقة الشيء ما هو به هو، وإذا لم يكن، فلا محالة غيره، وغير الشيء نقيضه؛ فإذن، جميع ما تدركه النفس وتتصوَّره من أعيان الموجودات، هو تلك الموجودات، إلّا أنَّه تنوَّع بنوع ونوع. [ابن تركة، صائن الدين – تمهيد القواعد – تقديم وتصحيح وتعليق: سيد جلال الدين آشتياني- مركز النشر الإسلامي في الحوزة العلميَّة – قمّ- إيران 1381 هـ – ص 182].

كلام ابن تركة حول ماهيَّة الموجود الأول يحيلنا إلى الفضاء الذي اشتغل عليه العرفاء. فالمقطوع به أنَّ ما تداوله جلُّ هؤلاء عن هذا الموجود ليس هو نفسه الكون الذي عرَّفه الإغريق بادئ الأمر، ثمَّ أخذه عنهم كثرة من المتأخّرين من الفلاسفة وعلماء الكلام. فهو عندهم الكائن المنعتق من كلِّ علاقة بالزمان الفيزيائيّ.. إلَّا أنَّه مع ذلك هو الحاضن لكلِّ موجوديَّة، لكونه يؤلِّف صيغة الظهور الذي به تظهر الأشياء من دون أن تلزمه أن يمتلئ بها ليحقِّق هذا الظهور…

الثاني: عالم الإمكان وعالم الأمر

المبدأ هو عالم الإمكان أو عالم الأمر. بل هو عالم الوجود المطلق، وهو أنَّ الموجودات موجودة فيه على وجه الإطلاق، غير مقيَّدة بهيئة. أي أنَّ المخلوقات موجودة فيه ذكرًا لا عينًا. مادَّتها واحدة، لا يمكن تمييزها بعضها عن بعض، يعني أنَّ زيدًا موجود في عالم الإمكان، لكنَّه موجودٌ بالذكر، لا بالعين، يعني: مادَّة ليست متعيّنة، ولا متخصِّصة. ويُسمَّى أيضًا بعالم الأمر، وهو مأخوذٌ من قوله تعالى: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ). [الأعراف- 54] ويقابل الوجود المطلق الوجود المقيَّد، وفيه المخلوقات موجودة وجودًا مقيّدًا بصورة، وموجودة فيه ذكرًا وعينًا. ويكون تقييدها بالحدود الستَّة، وهي: الكم، والكيف، والجهة، والرتبة، والزمان، والمكان، ويُسمَّى هذا بعالم التكوين، يعني زيد في هذا العالم موجود بالذكر والعين، مادَّته تعيَّنت وتخصَّصت بالحدود المذكورة. ويسمَّى أيضًا بعالم الخلق. فالمخلوقات لمَّا كانت في عالم الإمكان لم تكن متمايزة، ولما أُلقِيَ عليها التكليف، وقَبِلت حِصَصها، كلٌّ حسب قدره ظهرت وتميَّزت في عالم التكوين.

الثالث: المُمِدُّ الأوَّل أو العرش

يذهب العارفون إلى وصف الموجود البَدئيّ بما وصفه به الخالق وأفاضه عليه من حُسن التدبير. فقد منحه من صفاته وأسمائه الحسنى الإمداد والرعاية. وعليه فقد أعطاه حقَّه من التنظير المخصوص على نحو يجعل منه مخلوقًا وخلَّاقًا في الآن عينه. يُشار في هذا الموضع، إلى أن ما أطلَقَ عليه بعض المحقّقين من أهل المعاني المادَّة الأولى، كان الأولى بهم أن يطلقوا عليه المُمِدّ الأوَّل في المحدثات؛ لكنهم سمَّوه بالصفة التي أوجده الله تعالى لها. وليس بمستبعد أن يسمَّى الشيء بما قام به من الصفات. يضيف: “وإنَّما عُبِّر عنه بالمادَّة الأولى فلأنَّ الله تعالى خلق الأشياء على ضربين: منها ما خلق من غير واسطة وسبب، وجعله سببًا لخلق شيء آخر.

ومنها وهو الاعتقاد الصحيح أنَّه تعالى أوجَدَ الأشياء عند الأسباب لا بالأسباب، خلافًا لمخالفي أهل الحقّ. والذي يصحُّ أنَّ أوَّل موجود مخلوق من غير سبب متقدِّم ثمَّ صار سببًا لغيره ومادَّة له ومتوقّفًا ذلك الغير عليه على العقد الذي تقدَّم، كتوقُّف الشبع على الأكل، والريِّ على الشرب عادة؛ وكتوقُّف العالم على العلم، والحيّ على الحياة عقلًا وأمثال هذا؛ وكذلك كتوقُّف الثواب على فعل الطاعة والعقاب على المعصية شرعًا. فلمَّا لحظوا هذا المعنى سمَّوه المادَّة الأولى وهو حَسَنٌ، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا لا عقلًا [ابن عربي، محيي الدين – التدبيرات الإلهيَّة في إصلاح المملكة الإنسانيَّة- تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي الحسيني- الطبعة الثانية- دار الكتب العلميَّة- 2003- ص 22].

لكن الشيخ الأكبر يكتفي بما عَرَضه قدماء الإغريق وسواهم في تعريف الموجود الأوَّل، لذا سينتقل إلى أرض العرفاء حيث عبَّر عنه بعضهم بالعرش. والذي حملهم على ذلك أنَّه لما كان العرش محيطًا بالعالم في قول، أو هو جملة العالم في قول آخر، وهو منبع إيجاد الأمر والنهي، ووجدوا هذا الموجود المذكور آنفًا يشبه العرش من هذا الوجه، أعني الإيجاد والإحاطة. فكما أنَّ العرش محيط بالعالم وهو الفلك التاسع [في مذهب قوم]، كذلك هذا الخليفة محيط بعالم الإنسان. ثمَّ يومئ إلى قوله تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) [سورة طه، الآية 5]. على أنَّه في معرض التمدُّح لهذا المخلوق. فلو كان في المخلوقات أعظم منه لم يكن تمدُّحًا. فالعرش المذكور في هذه الآية هو مستوى الرَّحمن، وهو محلُّ الصفة؛ والخليفة الذي سمَّيناه عرشًا حملًا على هذا مستوى الله جل جلاله؛ فبين العرشين ما بين الله والرحمن، وإنَّه كان، فلا خفاء عند أهل الأسرار فيما ذكرناه [التدبيرات الإلهيَّة، ص 22]. وحدُّ الاستواء من هذا العرش المرموز قوله (ص): “إنَّ الله تعالى خلق آدم على صورته”؛ فالعرش الحامل للذات والمحمول عليه للصفة، فتحقَّق أيُّها العارف وتنبَّه أيها الواقف، وأمعن أيها الوارث، (والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل)[سورة الأحزاب، الآية 4].

الرَّابع: المعلِّم الأوَّل والإمام المبيّن

من صفات الموجود البَدئيِّ ما عبَّر عنه بعضهم بالمعلِّم الأول. والذي حملهم على ذلك أنَّه لمَّا تحقَّق عندهم خلافته، وأنَّه حامل الأمانة الإلهيَّة، ونسبته من العالم الأصغر نسبة آدم من العالم الأكبر. وفي ما يعتبره سرًّا من أسرار الخواصِّ في فهم المخلوق الأوَّل، يرى ابن عربي أنَّ سرَّ السجود هنا لا يمكن إيضاحه، وقد عبَّر عنه بعضهم بمرآة الحقِّ والحقيقة، ذلك أنَّهم لمَّا رأوه موضع تجلّي الحقائق والعلوم الإلهيَّة والحكم الربانيَّة، وأنَّ الباطل لا سبيل له إليها، إذ الباطل هو العدم المحض، ولا يصحُّ في العدم تجلٍّ ولا ظهور كشف، فالحقُّ كلُّ ظهر. والسبب الموجب هو لكونه مرآة الحقِّ قوله (ص): “المؤمن مرآة أخيه”. والأخوَّة هنا عبارة عن المثليَّة الُّلغويَّة في قوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [سورة الشورى، الآية 11]؛ وذلك عند بروز هذا الموجود في أصفى ما يمكن وأجلى ممكن ظهر فيه الحقُّ بذاته وصفاته المعنويَّة لا النفسيَّة، وتجلَّى له من حضرة الوجود.

الشيخ العارف أبو الحكيم بن برّجان الأشبيليُّ (ت 727 ) وصف الموجود البَدْئيَّ بالإمام المبين، وهو الَّلوح المحفوظ [المعبَّر عنه بكلِّ شيء في قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ) [الأعراف- 145] وهو الَّلوح المحفوظ. والذي حمله على ذلك قوله تعالى: (وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) [يس- 12]، ووجدنا العالم كلَّه أسفله وأعلاه مُحصى في الإنسان فسمَّيناه الإمام المبين، وأخذناه تنبيهًا من الإمام المبين الذي هو عند الله تعالى، فهذا حظنا منه.

الخامس: المُفيض ومركز الدائرة

من العرفاء من نعَتَ الموجود البَدئيَّ بالمُفيض. ومنهم من اعتبره “مركز الدائرة”. والذي حمل هؤلاء على مثل هذا الاعتبار أنَّهم لمَّا نظروا إلى عدل هذا الخليفة في ملكه واستقامة طريقته في هيئاته وأحكامه وقضاياه، سمَّوه مركز دائرة الكون لوجود العدل به، وإنَّما حملوه على مركز الكرة نظرًا منهم إلى أنَّ كلَّ خطٍّ يخرج من النقطة إلى المحيط مساويًا لصاحبه رأوا ذلك غاية العدل فسمُّوه مركز الدائرة لهذا المعنى. وأمَّا تأويل ذلك فإنَّ نقطة الدائرة هي أصل في وجود المحيط، ومهما قدَّرتَ كرة وجودًا أو تقديرًا فلا بدَّ من أن تقدِّر لها نقطة هي مركزها؛ فلا يلزم من وجود النقطة ووجود المحيط ووجود الفاعل من هذه الدائرة ورأس الضابط ولا دائرة في الوجود كان الله ولا شيء معه، وفخذاه يداه المبسوطتان جودًا أو إيجادًا؛ والفخذ المختصَّة بالنقطة يد المغيب والملكوت الأعلى، والفخذ المختصَّة بالمحيط يد عالم الملك والشهادة: فالواحدة للأمر والأخرى للخلق.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

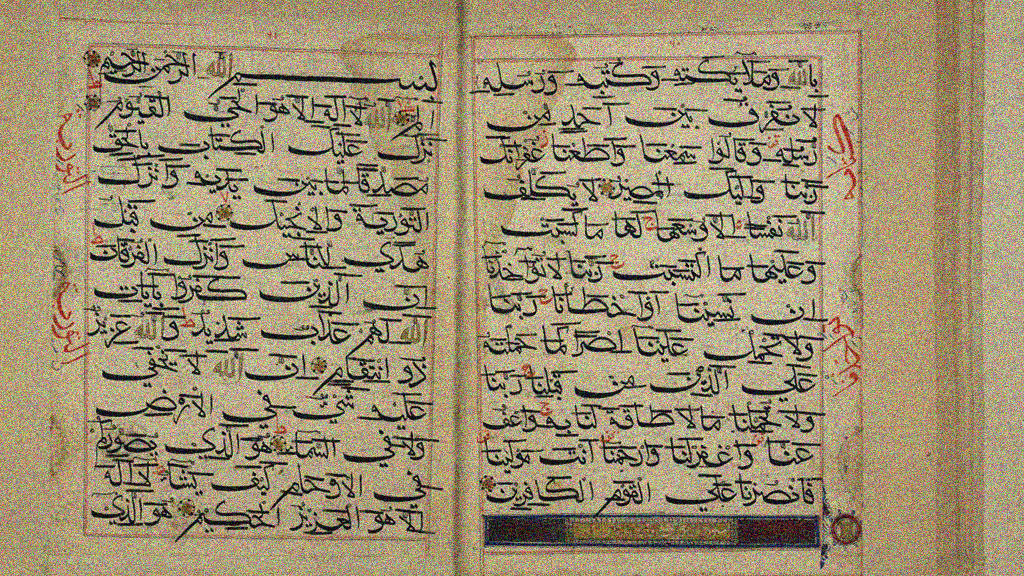

شكل القرآن الكريم (3)

شكل القرآن الكريم (3)

الدكتور محمد حسين علي الصغير

-

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (6)

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (6)

محمود حيدر

-

الاعتراف بالذنوب يقرّبنا إلى الله

الاعتراف بالذنوب يقرّبنا إلى الله

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

طرق الوقاية والعلاج من حبّ الدنيا

طرق الوقاية والعلاج من حبّ الدنيا

الشيخ مجتبى الطهراني

-

الهداية والإضلال

الهداية والإضلال

الشيخ شفيق جرادي

-

كيف ننمّي الذكاء الاجتماعي في أولادنا؟

كيف ننمّي الذكاء الاجتماعي في أولادنا؟

السيد عباس نور الدين

-

الذنوب التي تهتك العصم

الذنوب التي تهتك العصم

السيد عبد الأعلى السبزواري

-

كلام في الإيمان

كلام في الإيمان

السيد محمد حسين الطبطبائي

-

الإسلام أوّلاً

الإسلام أوّلاً

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

لا تجعل في قلبك غلّاً (2)

لا تجعل في قلبك غلّاً (2)

السيد عبد الحسين دستغيب

الشعراء

-

السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات

السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات

حسين حسن آل جامع

-

اطمئنان

اطمئنان

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

شكل القرآن الكريم (3)

-

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (6)

-

السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات

-

الزهراء عليها السّلام إشراقات مباركة

-

(سنابل يوسف) جديد الكاتب عبدالعزيز آل زايد

-

واحد وثلاثون عملاً للحبارة في تحدّي (إنكتوبر 2025)

-

الاعتراف بالذنوب يقرّبنا إلى الله

-

طرق الوقاية والعلاج من حبّ الدنيا

-

أظافر قدميك تكشف إذا كنت تعرضت لسبب غير مرئي لسرطان الرئة

-

شكل القرآن الكريم (2)