علمٌ وفكر

أهميّة الـ 1000 يوم الأولى في حياة الطّفل في بناء الدّماغ

ليس بالضرورة أن تكون التربية مثالية، بل التربية غير المثالية تساعد الأطفال على اكتساب مهارات حياتية مهمة، حيث تحتاج أدمغتهم النامية إلى التنوع والتحديات والتعرض لبعض الصعوبات، فأدمغة الأطفال تتشكل من خلال التعرض لتجارب يومية وصعوبات، وأن النمو المبكر يتمحور حول التطور التدريجي وليس الوصول إلى حد الكمال بمجرد الولادة

قصر النّظر قد يكون نتيجة استخدامنا لأعيننا في الأماكن المغلقة

يقترح الباحثون أن قصر النظر قد لا يكون ناجمًا عن تركيز النّظر في الشاشات نفسها، بقدر ما يكون ناجمًا عن عادة بصرية شائعة في الأماكن المغلقة، ألا وهي التركيز المطوّل على الأشياء من مسافة قريبة في بيئات إضاءتها خافتة، مما يحدّ من كمية النور الواصل إلى شبكية العين

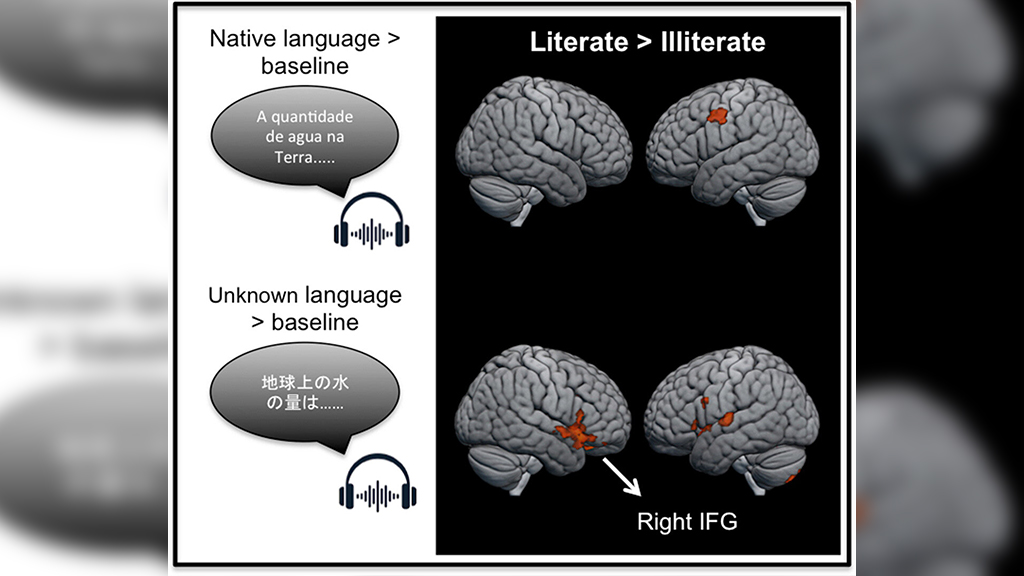

القراءة تجعل الدماغ أقوى وأكثر نشاطًا وأفضل في التفكير والفهم

تُعدّ هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تُظهر اختلافات في نشاط الدماغ أثناء الاستماع فقط دون الحاجة إلى رؤية الكلمات المكتوبة، بالرغم من أن دراسات تصوير الدماغ السابقة أثبتت أن إلمام المرء بالقراءة، يؤثر في استجابة الدماغ إلى الكلمات المكتوبة بشكل كبير، بحيث يصبح نشاط دماغه مختلفًا عن نشاط دماغ شخص آخر لا يستطيع القراءة

صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة

فهو سبحانه وتعالى قادر، بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك مع قصد وإرادة، والعالم التكويني لتغييره في سكونه وحركاته وأجسامه وأعراضه حادث، فالمؤثّر فيه لا بدّ أن يكون قادرًا مختارًا، وإلّا يلزم أن يكون موجبًا لم يتخلّف أثره عنه، فيلزم قدم العالم، أو حدوثه سبحانه وتعالى، وكلاهما باطل، فهو قادر مختار.

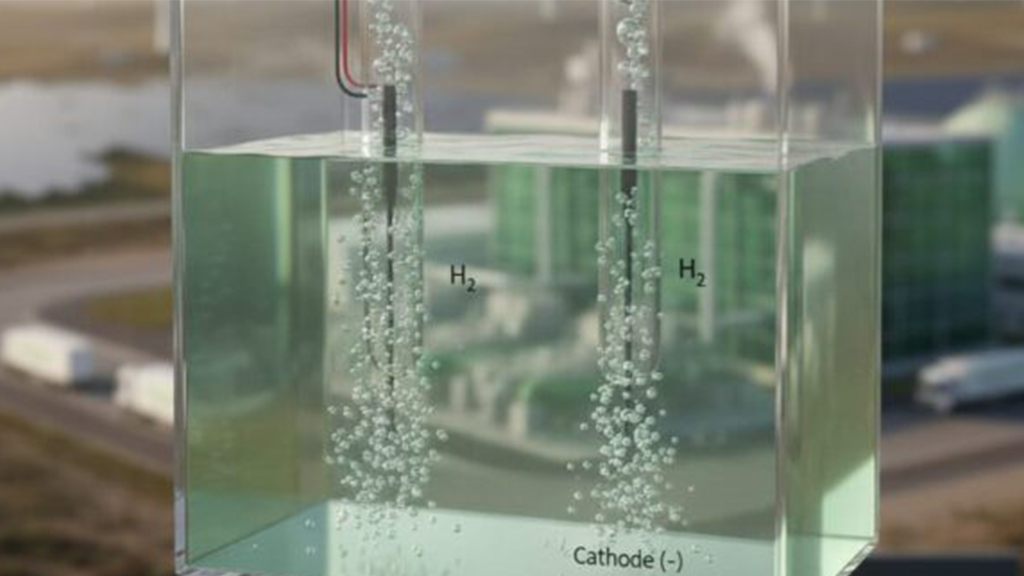

هيدروجين أخضر باستخدام محفّزات ضوئيّة ثنائيّة الأبعاد

على مدى العشرين عامًا الماضية، حظي الهيدروجين الأخضر المُنتَج باستخدام ضوء الشمس باهتمام كبير باعتباره مسارًا واعدًا نحو مستقبل منخفض الكربون. ومن بين الطرق المختلفة لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، تبرز عملية التحفيز الضوئي لبساطتها وانخفاض تكلفتها وقابليتها للتوسع.

القلق من التّقدّم في السّنّ والخوف من تدهور الصحة قد يسرّعا من الشّيخوخة بين النّساء

ووفقًا للباحثين، تفيد الدراسة بأن صحتنا النفسية وصحتنا البدنية، بشكل عام، متربطتان ارتباطا وثيقًا بالرغم من أنهما غالبًا ما تعملان باعتبارها مشكلتين منفصلتين، مما يدل على أن العقل والجسد متلازمان التزامّا وثيقًا. فالضغط النفسي المستمر بسبب الخوف من تدهور الصحة مع التقدم في السن قد يؤثر بالفعل في تسريع شيخوخة أبداننا.

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (5)

مثل هذه المعانقة بين ثنائية العدم والوجود سوف تفضي إلى توحيد الوجود الذي حرص ابن عربي على تظهيره من خلال التكامل الذي أجراه بين الوحدة والكثرة، وبين الله والعالم عند التاوية سنجد مفهوم الجلاء هو المعادل لهذه السيرورة التكاملية بين انحاء الكثرة اللامتناهية في الكون.

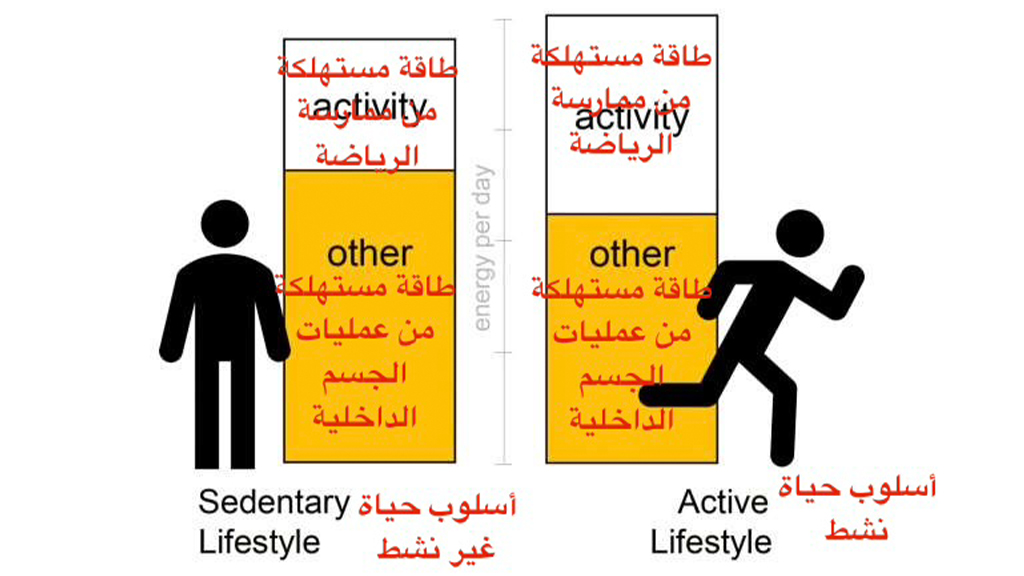

ممارسة التمارين الرياضية وحدها غير كافية لإنقاص الوزن

بحسب الاعتقاد السائد، تُعدّ ممارسة الرياضة وسيلة فعّالة لإنقاص الوزن. ورغم الفوائد الصحية الكثيرة لممارسة النشاط البدني، إلا أنه قد لا تكون كافية لإنقاص وزن الجسم ومحيط الخصر بالقدر المتوقع. دراسة جديدة نُشرت في مجلة (البيولوجيا المعاصرة) قدمت تفسيرًا لسبب ذلك.

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (4)

حين يبوح العارف الواصل بحال من أحواله فلا ينبغي أن نتوقع منه شرحاً عما هو فيه، أو في ما اختبره في نفسه. وقد تكون هذه واحدة من أظهر سمات الأولياء والعارفين ممن رزقوا العلوم الكشفية وما بان لهم من حقائق الغيب. ولئن كان لكل ولي اختبار معنوي، فهو مخصوص به وليس لغيره منه إلى حظ الإخبار اللفظي

الكتاب

-

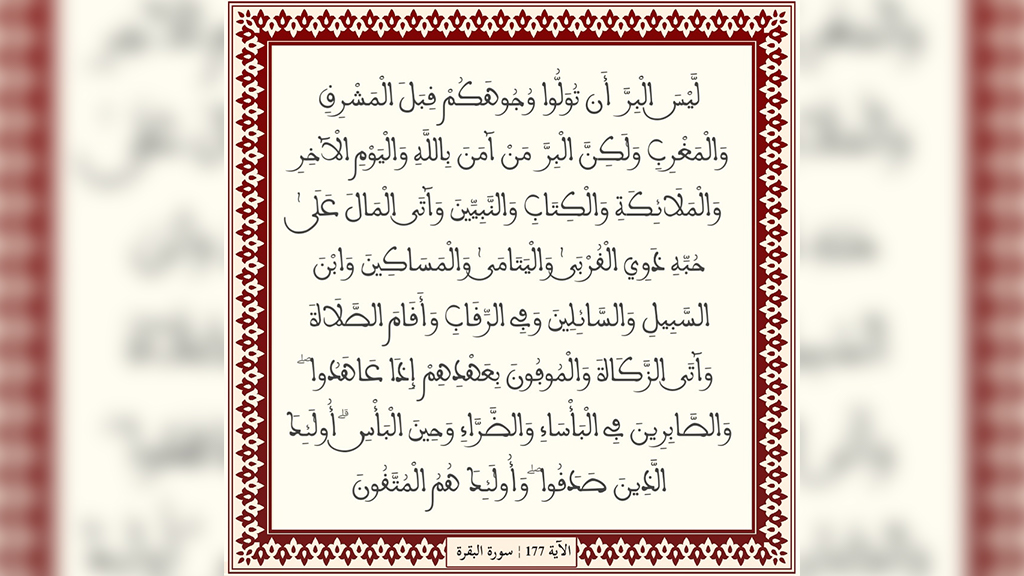

{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب

{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب

الشيخ محمد صنقور

-

شروط استجابة الدعاء

شروط استجابة الدعاء

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

أصائم أنت أم جائع فقط؟!

أصائم أنت أم جائع فقط؟!

الشيخ علي رضا بناهيان

-

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (2)

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (2)

السيد جعفر مرتضى

-

معرفة الإنسان في القرآن (3)

معرفة الإنسان في القرآن (3)

الشيخ مرتضى الباشا

-

أهميّة الـ 1000 يوم الأولى في حياة الطّفل في بناء الدّماغ

أهميّة الـ 1000 يوم الأولى في حياة الطّفل في بناء الدّماغ

عدنان الحاجي

-

معنى (قصو) في القرآن الكريم

معنى (قصو) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك

اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك

السيد محمد حسين الطهراني

-

صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة

صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة

السيد عادل العلوي

-

هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟

هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟

السيد عبد الحسين دستغيب

الشعراء

-

أبو طالب: كافل نور النّبوّة

أبو طالب: كافل نور النّبوّة

حسين حسن آل جامع

-

مشكاة اللّيل

مشكاة اللّيل

فريد عبد الله النمر

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

كيف يؤثر صيام شهر رمضان على الجسم؟

-

{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب

-

شروط استجابة الدعاء

-

أصائم أنت أم جائع فقط؟!

-

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (2)

-

معرفة الإنسان في القرآن (3)

-

شرح دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك

-

أهميّة الـ 1000 يوم الأولى في حياة الطّفل في بناء الدّماغ

-

معرفة الإنسان في القرآن (2)

-

فرصة ثمينة