مقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ شفيق جراديعن الكاتب :

خريج حوزة قُمّ المقدّسة وأستاذ بالفلسفة والعلوم العقلية والعرفان في الحوزة العلميّة. - مدير معهد المعارف الحكميّة (للدراسات الدّينيّة والفلسفيّة). - المشرف العام على مجلّة المحجة ومجلة العتبة. - شارك في العديد من المؤتمرات الفكريّة والعلميّة في لبنان والخارج. - بالإضافة إلى اهتمامه بالحوار الإسلامي –المسيحي. - له العديد من المساهمات البحثيّة المكتوبة والدراسات والمقالات في المجلّات الثقافيّة والعلميّة. - له العديد من المؤلّفات: * مقاربات منهجيّة في فلسفة الدين. * رشحات ولائيّة. * الإمام الخميني ونهج الاقتدار. * الشعائر الحسينيّة من المظلوميّة إلى النهوض. * إلهيات المعرفة: القيم التبادلية في معارف الإسلام والمسيحية. * الناحية المقدّسة. * العرفان (ألم استنارة ويقظة موت). * عرش الروح وإنسان الدهر. * مدخل إلى علم الأخلاق. * وعي المقاومة وقيمها. * الإسلام في مواجهة التكفيرية. * ابن الطين ومنافذ المصير. * مقولات في فلسفة الدين على ضوء الهيات المعرفة. * المعاد الجسماني إنسان ما بعد الموت. تُرجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسيّة والفارسيّة، كما شارك في إعداد كتاب الأونيسكو حول الاحتفالات والأعياد الدينيّة في لبنان.الندم (2)

... لكن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى طبيعة علاقتنا بالدين وبالله. فمن يعتقد أن الله بديل عنا فيما نعمل، مشتبه، أو إيمانه اتكاليٌّ يبرر كل خطأ صادر منه لينسبه إلى الله، ويذهب نحو التسويف، ليقول: إن الله يغفر كل شيء. وهذا مستوى من العلاقة مع أفق ألم الندم يبعثر العلاج كما يبعثر الحقيقة. فالله رقيب على كل شيء، وهو معكم أينما كنتم، وهو السميع البصير وبكل شيء خبير؛ إذ هو أقرب إليكم من حبل الوريد. أما القرار والفعل فنحن أصحابه نمارسه بما أوتينا من حرية خيار بين الصواب والخطأ، والذنب والخطيئة رغم أن الله حاضر رقيب لا نراعي قداسة وتجليات ذاك الحضور، فنقع فيما نقع عليه.

ولا أقول ذلك من باب ما ذكره القرآن حول قيومية الله ورقابته، بل من ذواتنا التي لا تنفك مفتوحة على لب الارتباط بالله حتى إذا ما أهملنا ذاك الارتباط الإلهي عند الذات جعلنا الله مسوِّغًا لأفعالنا، أما مع ذاك الارتباط العميق فإن الحالة الإيمانية المفتوحة على الأمل تغيِّر واقع الندم نحو حال التوبة وقبلها نحو روح الرجاء، فنقدس ما نؤمن به على مستوى اليقظة والالتزام؛ لأن الإيمان حالة وإن كانت ترتبط بالعقيدة والشريعة، لكنه جانب روحي يُحدث تحوُّلًا في مضمون العقائد، فيندفع نحو ما يعتقد ليكون عنوانًا لهويته، وعنوانًا لموقفه من كل شيء.

إن الإيمان هو ارتباط والتزام عميقان بأي قضية نحملها، أو فكرة نتبناها. فكما أن صاحب الالتزام بقضايا الإنسان أو التحرر هو صاحب قضية مؤمن بها لأنه مقتنع بها وباذل فيها، فإن الإيمان بالله واليوم الآخر ليس مجرد إقرار بهما، بل قناعة تمثل رؤيته لقضية رسالية إلهية إنسانية منطلقها الذات المرتبطة بإلهها تستهدي به في حياتها، وتفتح لها الآخرة باب الرجاء والأمل بإنجاز القضية التي يتبناها. أما الباذل والفاعل والمجاهد والمصيب فهو المرء نفسه الذي هنا يصدق عليه الإيمان بالمعنى الديني، فليس الإيمان بالتحلّي وأن تنسب نفسك إليه بشكل سطحي؛ هذا إيمان توارثي ذرائعي نبرر فيه أخطاء قراراتنا بصلاة نؤديها، أو بقول أستغفر الله. أما إيمان ذات الإنسان فهو إيمان التزام قضية حقة تقرّ في القلب ليكون مسؤولًا، ويصدقه عليها العمل بمسؤولية، ليس كالندم محفّزًا عليه.

ويحضرني هنا ما ورد أن رجلًا قال أمام أمير المؤمينين علي (ع) أستغفر الله، فأجابه عليه السلام: “ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين وهو واقع على ستة معاني: أولها: الندم على ما مضى. والثاني: العزم على ترك العود إليه. والثالث: أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة. والرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. والخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم، وينشأ بينهما لحم جديد. والسادس: أن تذيق الجسد ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية. فعند ذلك تقول: أستغفر الله”[1].

المحور في النص أن يتحمل المرء مسؤولية نفسه عن فعله ونتائجه، وهنا يتقدم إلى الله بكلمة أستغفر الله. فالكلمة في لغة الدين هي غيرها في كلام السحر الذي يفترض فيه الساحر أنها تحدث انقلابًا فوق الطبيعة. اللغة الدينية تتماشى مع المسار العادي للأمور، لتصل إلى ما يمكن اعتباره تحصيل النعمة والبركة الإلهية. فما لم يسر آخذ القرار وفاعل العمل بنفسه ومن نفسه وذاته نحو تحمل جهد العمل على تحصيل المغفرة مثلًا.. فالأمور لا يمكن أن تحقق نتائجها لأنها بالأصل والأساس مرهونة بالمسار العادي للحياة.

الندم أمل الذات التي تصحو بفعل ما يتركه على النفس والجسد، العزم إرادة تتحفز ببذل كل جهد لتحقيق المراد، أداء حق المخلوقين والإقرار بالتظلّم الذي مارسه بحقهم، وهو أداء المتضع لصاحب كل حق اغتصب حقه، البحث عن كل سبيل ضيّعه الإنسان، وكان من الممكن أن يسلكه كسبيل هداية من الله وإليه فيؤديه كاملًا. نعم يؤديه على وجهه الأفضل، وأن يعمد وبجدية لولادة بدنية جديدة يذيب فيها لحم الجسد الذي نما على الحرام، ويعود لينشيء من جديد لحمًا على ما أحلّه الله، وهذه إشارة لتأثر الجسد اللازم في أي صحوة ندم وما يتبعها.

وأخيرًا، أن يلتحق بركب أهل العبادة من الذين وصفهم الرسول (ص) بأصحاب القلوب المنكسرة، لينفض عنه كل لذة حرام بألم ووجع حقيقي برجاء الطاعة. مثل هذا المرء المسؤول عن صيغة إيمانه يليق به أن يقول: أستغر الله.

إذًا، كل تعبير إيماني يتوجه به المرء إلى ربه كالشهادتين (لا إله إلا الله، محمد رسول الله)، أو الاعتماد على الله (لا حول ولا قوة إلى بالله)، أو تأدية صلاة أو دعاء وغير ذلك، ينبغي أن ينطلق من موقع أن الإنسان مسؤول عن تأدية المعنى حقه، وبدون ذلك تصبح كل فريضة أو شعيرة أو دعاء وذكر مجرد أمور شكلية نفترض أنها ترقى إلى ربها لمجرد أننا نمارسها ولو بالقول، لكن حقيقة الأمر أن انطلاقًا مسؤولًا جهاديًّا للنفس بكل صنوف وعيها على الألم والندم والقلق والرجاء، هو شرط تحقق هذا السمو في طلب الكمال من تجنب الخطأ، أو التزام الصدق والصواب من الذات، من حقيقة وعيها وعواطفها، من ألمها، من حسرتها، من خوفها ورجائها الموجع بعمق تتحقق الذات بولادات جديدة نحو أفق جديد للحياة، وهذا ما يربطها بمصدر الحياة والنجاة.

القرآن الكريم واستعراضه لصور من الندامة

لن نتوقف هنا عند كل مورد أورده القرآن الكريم في حق أهل الندامة؛ فموضوعنا لا يرتبط إلا بإبراز الجانب العميق لفعل الندامة في حياة الإنسان، وأنه ليس أمرًا شكليًّا يتحقق كيفما اتفق.

من ذلك قوله سبحانه حول صاحب الجنائن الذي أنفق عليها صاحبها ما ملك، واعتبر أنها لن تبيد أبدًا، ليرجع فيراها وقد احترقت وذوت: ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾[2]، وتقليب الكفين تعبير عن شدة الندم والحزن الذي قلب حياته بعد خسارة كل ما فعل، معتبرًا نفسه هو صاحب شأنية الاستمرار وضمان المستقبل للأشياء، وهنا صحا بعد الندم: ﴿وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً﴾[3].

إذًا، الندم هنا منشؤه التقدير الخاطئ الذي استجلب الخسارة، وبالتالي حينما حصل الندم انفتح القلب على الله معترفًا مقرًّا راجيًا؛ إذ ليس كالندم الواعي سببًا للانفتاح على الله سبحانه.

بعد هذا، سأستعرض موارد ذكر فيها القرآن الكريم كلمة الندامة؛ وهي موارد تنقلنا إلى لحظة مواجهة الحقيقة الأخيرة في الآخرة، ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾[4]. ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾[5]. وأحيانًا تتبدل مفردة الندامة بقول (يا ليتني)، ومنه قوله سبحانه: ﴿يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَناً خَلِيلاً﴾[6]. ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً﴾[7]. ﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾[8].

إنه المستوى الأعلى من الندامة، وذلك لأكثر من سبب، فالخطأ هنا ليس مجرد سوء في تقدير الموقف الأنسب من بين المواقف المتاحة، بل هو فيه تعدٍّ مستقبح بذاته على الغير، وإنكار لحقائق ترتبط بأصل وجود الحياة والمصير. فيها تكذيب وتظلّم وكفر بأنعم مصدر الوجود والحياة، وإنكار ورفض لأصل الآخرة ودلالاتها، بل ومستلزماتها. لذا، عندما واجهوا النار أو الموت أو الحساب، أو القيامة، أسرّوا الندامة.

واقعة لم تحصل بعد، لكنها ترتبط ارتباطًا لازمًا بواقع ما نحن فيه، فالإنكار أو الغفلة هي هنا، التظلّم وتحدي الإرادة والحضور الإلهي هم هنا، والتخويف الحاصل لإبراز نتائج الأعمال المتوقعة بفعل ما نحمل من آراء وسلوكات وممارسات لنتجنبها، ولتكون الندامة المفصحة على الرجاء هنا هي بديل الندامة المفصحة على الحسرة القاتلة هناك.

من هنا، فمتابعة الآيات والأخذ بمشهد العذاب منفصلًا عن الندامة وأسبابها العميقة الموصلة لملاقاة العذاب هو بتر للعبرة وللحقيقة.

والدين يخاطب الناس هاديًا منذرًا مبشرًا في دنياهم، وآياته ليست إسقاطات جامدة، ففي كل مشهد إشارات إلى ديناميات وآليات اشتغال النفس والوعي تستوجب تحريك كل وجدان المرء ومنه لوعيه، وبعد ذلك لإرادة الإيمان المفتوح على رجاءات الرحمة والفضل الإلهيين، وكأمرين منفصلين عن الذات، بل فضل ورحمة هما بناء كل ذات أيقظها النوم وفعل الألم على ملاقاة الحقيقة، وبطبيعة الحال، هنا آيات تناولت الندامة في مشهد الحياة الدنيا بشكل مباشر، ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿إِنْ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[9]. التحذير من الندم بشأن مصادر المعلومات التي يمكن البناء عليها قد تنسف أسرًا ومجتمعات، بل قد توقع حربًا تليها هزيمة، لذا الحذر منهما شديد ويستوجب ندمًا شديدًا في الدارين الدنيا والآخرة.

من ذلك سأتوقف عند قوله سبحانه بلسان بعض النادمين: ﴿لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَناً خَلِيلاً﴾؛ هذه العلاقة التي تحولت إلى سبب للضلالة وفقدان المصير، إذ غيرت الرؤية للحياة ونمط العيش والمسلك الشخصي، بل غالبًا هي تنقل صاحبها من مناخات بيئة وخيارات إلى بيئة وخيارات أخرى. إلا أن الذي أود الإشارة إليه أن غالب من تفاعل مع مفادات الآيات القرآنية حرص على تفسيرها، وبأفضل الأحوال سعى للكشف عن تأثيراتها الاجتماعية، وهذا جيد بلا شك ومفيد، لكن المفاعيل التي تحركها الآيات هي أيضًا وبدرجة هامة مفاعيل نفسية ومفاعيل وعي للذات والوجود. لذا، كلما تعمقنا أكثر في هذا الجانب، كلما حصلنا على حوار تغييري مع الذات، والإيمان الفاعل إنما يتوقف على ذلك، ولهذا الجانب تفيدنا التأويلات العرفانية ورؤى أهل الحكمة والتجربة. وأضيف الاستفادة من محاصيل الدراسات الإنسانية من فلسفة ونفس وخبرة تجارب إيمانية. ولا أدعو هنا لتكون مصدر معلومات وبنية وجهة رؤية، بل كآفاق للتأمل والتدبر يوكل للذات الواعية مهمة الاستغراق في قراءة تدبرية في مفاعيلها وفي حقائقها.

الندم شرط التوبة: “إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك لك من النادمين”. (مناجاة التائبين). هل الندم عينًا هو التوبة؟ هل هو طريق ملزم إليها؟ لسنا هنا بصدد معالجة مفاهيمية، لكن ما أعود لأؤكد عليه أنه من دون ألم الندم لا يقظة، ووحدها يقظة من يؤمن بالله واليوم الآخر هي المفتوحة على الرجاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، الجزء 20، الصفحة 56.

[2] سورة الكهف، الآية 42.

[3] سورة الكهف، الآية 42.

[4] سورة الأنعام، الآية 27.

[5] سورة يونس، الآية 54.

[6] سورة الفرقان، الآية 28

[7] سورة الفرقان، الآية 27.

[8] سورة الأنبياء، الآية 97.

[9] سورة الحجرات، الآية 6.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

الشيخ مرتضى الباشا

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

الشيخ محمد هادي معرفة

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

معنى (فلك) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الفرج سيأتي وإن طال

الفرج سيأتي وإن طال

عبدالعزيز آل زايد

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

الشهيد مرتضى مطهري

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

-

كيف نحمي قلوبنا؟

-

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

-

مجاراة شعريّة مهدويّة بين الشّاعرين ناصر الوسمي وعبدالمنعم الحجاب

-

(صناعة الكتابة الأدبيّة الفلسفيّة) برنامج تدريبيّ للدّكتورة معصومة العبدالرّضا

-

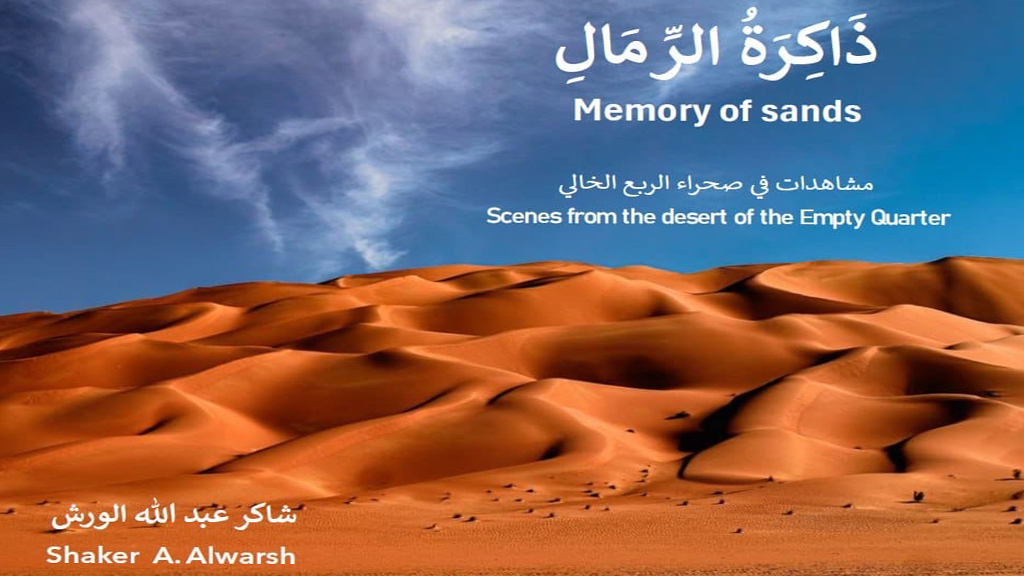

(ذاكرة الرّمال) إصدار فوتوغرافيّ رقميّ للفنان شاكر الورش

-

هذا مهم، وليس كل شيء

-

كيف نرى أفضل من خلال النّظر بعيدًا؟