مقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :

السيد عباس نور الدينعن الكاتب :

كاتب وباحث إسلامي.. مؤلف كتاب "معادلة التكامل الكبرى" الحائز على المرتبة الأولى عن قسم الأبحاث العلميّة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول الذي أقيم في طهران: الفكر الراقي، وكتاب "الخامنئي القائد" الحائز على المرتبة الأولى عن أفضل كتاب في المؤتمر نفسه.المنهج الأمثل لتعليم اللغة، كيف نصنع البلغاء والفصحاء في مدة قصيرة؟

الفصاحة والبلاغة هما الهدف الأسمى من تعليم اللغة. والفصاحة تعني وضع الكلمة المناسبة في مكانها المناسب؛ والبلاغة تعني إيصال الفكرة بأقل العبارات الممكنة.

وبفضل الفصاحة والبلاغة يتوفر للإنسان الاتصال الفعال بأرفع النصوص اللغوية وأعمقها، فيقترب من فهم معانيها، ويتيسر له التأثير الكبير على مخاطبيه إلى درجة تقارب السحر، كما ورد في الحديث: "إن من البيان لسحرًا".[1] وحين سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن البلاغة قال: "من عرف شيئًا قلّ كلامه فيه. وإنّما سُمي البليغ بليغًا لأنّه يبلغ حاجته بأهون سعيه".[2]

الكلمة المناسبة تعطي المعنى الأدق، وتقليل الكلام يزيد من القدرة، وهما معًا أقوى أداة للارتقاء والتأثير.

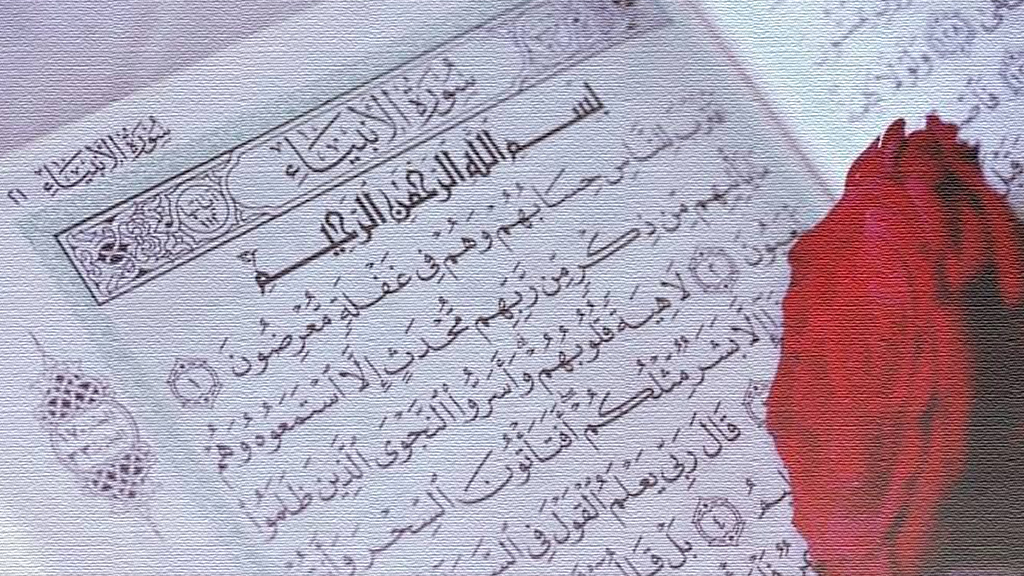

الارتقاء المعرفي والتكامل المعنوي والتقدم الاجتماعي والثقافي، كل هذا يتوقف اليوم على تحقيق نقلة نوعية على صعيد القدرات اللغوية للناس؛ وهذا بدوره يتطلب التفكير العميق والإبداع في مجال مناهج التعليم العام. يساعدنا على ذلك أنّ لغتنا العربية على وجه الخصوص ما زالت تمتلك نظامًا شديد الإحكام والإتقان والروعة والانسجام؛ وذلك بفضل اجتماع كل عناصر قوتها في كتاب الله المجيد القرآن الكريم، وما ظهر منه على لسان الناطقين به. وبإمكاننا العمل على اكتشاف هذا النظام والبناء عليه، رغم كل التحريف الذي تعرضت له لغتنا في صراعات النحويين وعبثهم.

الأسلوب الأمثل لتعليم اللغة وتقوية البيان فصاحةً وبلاغةً يكمن في وضع المتعلم في بيئة تفاعلية مع الفصحاء من العلماء. لكن هذا الأمر متعسر للعموم، وعلينا أن نسعى لابتكار أساليب يمكن أن تحاكي الأسلوب الأمثل. وهذا ما أصبح ميسرًا بفضل إلحاح حاجات التعليم العام ومتطلباته منذ بداية مرحلة الطفولة.

لقد وُجد التعليم العام على أمل أن يكون نتاجه استنساخ العلماء الكبار من أجل استمرار مسيرتهم بقوةٍ واندفاع وسعة لا مثيل لها. فالفيزياء المدرسية يُفترض أن تكون وسيلة لإعداد المتعلم لإكمال آخر ما وصلت إليه اكتشافات الفيزيائيين ونظرياتهم وأفكارهم وفرضياتهم. وكلما كان المنهاج التعليمي قادرًا على تجسيد ما يقوم به العلماء في مختبراتهم كان أقرب لتحقيق الهدف المنشود. وتنطبق هذه الرؤية المنهاجية على أي علم آخر، أو هكذا يُفترض أن تكون. ولأجل تسهيل هذه المهمة، لا غنى عن قيام العلماء أنفسهم بتدوين مناهج تعليمية يمكنها أن تبدأ مع المتعلم من الصفر.

في اللغة قد يبدو الأمر صعبًا، لأنّنا ننظر إلى هذا المجال كفن أكثر منه كعلم. ولأنّ عالم الفنون هو عالم تتباين فيه الأذواق والمشارب، يصعب تحديد الرواد والأوائل والاتفاق على النماذج العليا، فضلًا عن الخضوع لهم في عملية تدوين مناهج تعليمية مناسبة. وهكذا، نجد أنفسنا وقد استسلمنا لمن لا خبرة له بالفصاحة والبلاغة، وطلبنا منه إعداد وتدوين مناهج لغتنا التي هي سر قوتنا! ولعلّ الشيء الذي لا يقل عن هذا سوءًا وتأثيمًا هو مقاربة تعليم اللغة من خلال منهاج قواعد النحو التي أثبتت التجربة أنّه أبعد ما يكون عن التجربة الجمالية لاستعمال اللغة.

إن أردنا أن نضمن ارتقاءً لغويًّا وتكاملًا بيانيًّا، فنحن بحاجة ـ قبل أي شيء ـ إلى خلق تجربة لذيذة وممتعة مع اللغة. هذه التجربة هي التي تمنحنا فرصة بعث الوعي الذاتي عند المتعلم تجاه هذه الظاهرة العجيبة والعظيمة التأثير. أي أن يدرك المتعلم معنى أن يكون فصيحًا وبليغًا. وما دام المتعلم غير عابئ بقدراته البيانية، فلن يهتم بمعرفة أسرار اللغة التي يستعملها ومعرفة أبعادها ودورها وموقعها كظاهرة فريدة في الوجود. وإنّما يفقد المتعلم مثل هذا الاهتمام نتيجة الملالة والضجر الناتجين عن التعب والسطحية والتعقيد والحشو والعبثية أثناء تعلّم اللغة. وهي أمور تبرز بوضوح في مناهجنا التعليمية العربية بالخصوص.

إنّ أحد أهم أبعاد المتعة في التجارب التعليمية يتمثل في الاكتشاف، وتزداد المتعة كلما أصبح طريق الاكتشاف واضحًا وفريدًا ومتميزًا ومتفوقًا. وبإمكان تعليم اللغة أو اكتسابها أن يجمع كل هذه العناصر. فبواسطة اللغة يتمكن الإنسان من اكتشاف الكثير من الظواهر الوجودية التي لا تتوافر في غيرها من الأساليب والوسائل. كما أنّ في اللغة إمكانية فريدة للتفوق (في الاكتشاف)، وذلك نظرًا لما تتميز به من سهولة لا تتوافر في المناهج أو الأساليب الأخرى.

وهنا أود أن أسلّط الضوء على هذه القضية باعتبار أنّها العنصر الأول للبلاغة والفصاحة. وسوف أبدأ من تحليل هذه النماذج.

النموذج الأول: اكتشف الباحثون قبائل تعيش في غابات الأمازون، وذُهلوا حين درسوا لغتهم ولم يجدوا فيها أي ألفاظ للأعداد؛ ما يعني أنّ هذه القبيلة لم تكن بحاجة لتعداد أي شيء من حاجاتها من طعام أو نقود أو أشهر أو سنين أو حساب يمكن أن يكون له علاقة بإدارة أمور معاشها. إنّ انعدام ألفاظ الأعداد في لغة هذه القبيلة يرجع إلى أنّهم لم يكونوا بحاجة إلى استخدام التعداد. ولا يغيب عن بالنا أنّ لغياب التعداد تأثيرًا بالغًا على تقدم المجتمع وتطوره وحتى ازدهاره وتفوقه.

والنموذج الآخر هو ما نلاحظه في لغة العرب فيما يتعلق بالألوان. فالكثير من الألوان التي نعرفها اليوم لم يكن يوجد لها أي لفظ أو تعبير في لغة العرب الأوائل. وكانوا إذا شاهدوا الألوان المتقاربة يعبّرون عنها بلفظٍ واحد. فالأزرق ربما كان يُطلق على الفيروزي والنيلي والكحلي واللازوردي. والأحمر كان يشمل البني والبنفسجي والنبيذي والزهري و.. ومن الواضح أنّ العرب لم يحتاجوا إلى وضع ألفاظ لهذه الأطياف اللونية لأنّها لم تكن متوافرة في بيئتهم الصحراوية القليلة التنوع. وقلة تنوع الحياة يحكي عن تخلف بيئي مرده إلى عوامل سلبية أخرى لا وقت للإشارة إليها هنا.

فاللغة تحكي عن تطور وعن تخلف، لأنّها تعكس مدى إدراك أهلها لحقائق العالم ووقائعه وما يمتلكونه من رصيد معرفي يمكن أن يتناقلوه عبر الأجيال ويكون أرضية خصبة للتطور والتكامل العلمي وغيره. كما إنّ في نظام كل لغة وفي استعمالاتها ومفرداتها مراتب ترتبط بتطور الفكر البشري عند أهلها. فلو جئنا إلى مجال معرفة الإنسان وسلطنا النظر على حالاته النفسية التي تُعد من مظاهر حقيقته وتجلياتها، فسوف نجد الكثير من الحالات النفسية المتشعبة والعميقة والفريدة التي تتطلب مفردات تعبر عنها. وكلما حفلت اللغة بهذه المفردات وسهل استعمالها وترابطت فيما بينها بنظامٍ يسهل اكتسابه، كانت اللغة نفسها مفتاحًا ووسيلةً مهمة لهذا المجال المعرفي الحساس. إنّ الغفلة عن بعض أحوال النفس هو نوعٌ من الجهل بالنفس. فإذا كان هناك مراتب متعددة لحالات الانفعال الغضبي، لكنّنا لم نعبّر عنها سوى بالغضب، فنحن هنا نقلل من فرصة اكتشاف تلك الحالات ونقل الاكتشافات عبر اللغة.

السطحية والسذاجة التي هي نقطة ضعف كبرى، تنشأ بالدرجة الأولى من الضعف اللغوي. هذه السطحية، التي تظهر في كل مجالات الحياة، قد يكون العامل الأول وراءها هو نشوء صاحبها في بيئة لغوية ركيكة لا يسمع فيها ألفاظًا ترتبط بالحقائق والأمور العميقة. فإن استطعنا أن نضفي على التجربة اللغوية عنصر اكتشاف ما لا يُتاح للمتعلم في بيئته الخاصة، نكون قد حققنا تلك المتعة وضمنا قوة للإعداد الفكري والنفسي والمعنوي، وذلك طبعًا بمقدار ما نضفي من ذلك العنصر.

إنّ جملة "أكل فادي التفاحة"، لا قيمة لها بالنسبة للمتعلم، لأنّه يسمعها في بيته كل يوم، وقد سمعها مرارًا قبل أن يأتي إلى المدرسة، بل هي باعثة على الملل والنفور، لأنّها لا تمثل كشفًا جديدًا. هذا في الوقت الذي يمكن أن نقدم له الكثير من الحالات النفسية والتجارب الفكرية المرتبطة بالمشاعر والإدراكات والمعاني الوجودية التي لا يمكن أن يسمعها في بيئته، أو قد يسمعها بعد مرور وقت طويل.

ما زلت أتذكر مدى تأثير كلمة "مصداق" على وعيي وتفكيري وأنا بعمر الثامنة، حين سمعتها لأول مرة في نشرة أخبارية، وسألت إخوتي الكبار عن معناها ممّا اضطرهم إلى فتح العديد من أبواب الألفاظ المرتبطة بها لتفسيرها لي وتلبية عطشي المعرفي.

المعاني العميقة والجديدة والمتطورة والفريدة هي التي ينبغي أن تكون محور تعليم اللغة، وبذلك نحقق تلك التجربة الغنية والممتعة والمحفزة على الانطلاق في عالم الاكتشاف اللامتناهي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 378

[2]. بحار الأنوار، ج75، ص241.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة

الشيخ شفيق جرادي

-

آل عمران في آية الاصطفاء

آل عمران في آية الاصطفاء

الشيخ محمد صنقور

-

معرفة الإنسان في القرآن (9)

معرفة الإنسان في القرآن (9)

الشيخ مرتضى الباشا

-

معنى (ستر) في القرآن الكريم

معنى (ستر) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام

حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام

الأستاذ عبد الوهاب حسين

-

البعث والإحياء بعد الموت

البعث والإحياء بعد الموت

الشيخ محمد جواد مغنية

-

أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين

أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين

عدنان الحاجي

-

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!

البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!

الشيخ علي رضا بناهيان

-

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)

السيد جعفر مرتضى

-

شروط استجابة الدعاء

شروط استجابة الدعاء

الشيخ محمد مصباح يزدي

الشعراء

-

كريم أهل البيت (ع)

كريم أهل البيت (ع)

الشيخ علي الجشي

-

الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة

الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة

حسين حسن آل جامع

-

مشكاة اللّيل

مشكاة اللّيل

فريد عبد الله النمر

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

كريم أهل البيت (ع)

-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة

-

آل عمران في آية الاصطفاء

-

الإمام الحسن المجتبى (ع) بين محنتين

-

معرفة الإنسان في القرآن (9)

-

شرح دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان

-

إفطار جماعيّ في حلّة محيش، روحانيّة وتكافل وتعاون

-

الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة

-

حميتك في شهر رمضان

-

(البلاغة ودورها في رفع الدّلالة النّصيّة) محاضرة للدكتور ناصر النّزر