فجر الجمعة

الشيخ عبد الله النمر: المنهج القويم معيار السلامة

الخطيب: الشيخ عبد الله النمر

المكان: مسجد الرسول الأعظم (ص) بحيّ الدانة

التاريخ الميلادي: ١١ أبريل ٢٠٢٥م

الموافق الهجري: ١٢ شوّال ١٤٤٦هـ

عنوان الخطبة: المنهج القويم معيار السلامة

مضمون الخطبة: تتناول الخطبة نقدًا للفكر الوضعي التجريبي، وتبيّن مخاطره حين يُؤخذ كمرجعية حصرية للمعرفة، من دون الاعتراف بالبعد الروحي والغيبي الذي يُشكّل جزءًا جوهريًّا من الكيان الإنساني. وتعرض الخطبة موقف أهل البيت (ع) من المعارف، وتدعو إلى التمسك بمنهجهم كسبيل للنجاة.

اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على محمّدٍ وآلِ محمّد. أعوذُ باللهِ السميعِ العليمِ من الشيطانِ الغويِّ الرجيم. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلين، سيّدِنا وحبيبِ قلوبِنا أبي القاسمِ محمّد، وعلى آلِ بيتِه الطيّبين الطاهرين المعصومين الميامين.

اللَّهُمَّ صلِّ على الوسيلةِ الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا يَغبطه به الأوّلون والآخرون.

اللَّهُمَّ صلِّ على محمّدٍ وآلِ محمّدٍ، الأوصياءِ الراضينَ المرضيّين، بأفضلِ صلواتك، وباركْ عليهم بأفضلِ بركاتك، والسلامُ عليهِ وعليهم، وعلى أرواحِهم وأجسادِهم، ورحمةُ اللهِ وبركاته.

ثمّ السلامُ عليكم أيها المؤمنون جميعًا ورحمةُ اللهِ وبركاته.

قال عزَّ من قائل في محكمِ كتابِه الكريم: ﴿أفلم يسيروا في الأرضِ فينظروا كيف كان عاقبةُ الذين من قبلِهم كانوا أكثرَ منهم وأشدَّ قوةً وآثارًا في الأرضِ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون * فلمّا جاءتهم رسُلُهم بالبيّناتِ فرحوا بما عندهم من العلمِ وحاقَ بهم ما كانوا به يستهزئون﴾ [سورة غافر: ٨٢–٨٣]. صدق الله العليُّ العظيم.

لعلّه في هذه الأزمان الأخيرة، بلغتِ الإنسانيّةُ شأوًا عظيمًا من المعرفة، والإحاطةِ بكثيرٍ من أسبابِ وقوانينِ الطبيعة. ولعلّه لم يَسبق للبشريّة أن وصلت إلى مثلِ هذا المستوى، حيث أصبح الإنسان اليوم قادرًا على إرسالِ الأقمارِ الصناعيّة إلى الفضاء، وانفتحت أمامه كثيرٌ من المعارف والكشوفات التي نقلت حياة الإنسان نَقلةً نوعيّة، وأصبح البشر يعيشون نمطًا جديدًا، ومنهجًا وأسلوبًا جديدًا في الحياة. وهذا – لعلّه – مما لا يُكثَرُ فيه الكلام.

نعم، الآياتُ القرآنيّة تشير إلى أنّ هناك أممًا سابقة كانت أكثرَ قدرة. تقول الآية: ﴿كانوا أكثرَ منهم وأشدَّ قوّةً وآثارًا في الأرض﴾ كانوا أكثرَ عددًا، وأشدَّ قوّةً، وأكثر تأثيرًا في الأرض.

لكن ما هو ظاهرٌ في حال الإنسان المعاصر من العلوم والمعارف – سواء على مستوى الكيمياء، والفيزياء، والجيولوجيا، والأفلاك – يُبهِرُ الإنسان، ويُغَيِّرُ طبيعته.

إلّا أنّ الكلامَ كلَّه في: ماذا يُنتج هذا الرُّكامُ الكبيرُ والهائلُ من الكشوفات والمعارف؟

أعبر بالـ "رُكام"، أعني: الكثرةَ من المعارف.

فإذا لم يكن هناك منهجٌ واضحٌ يُنظّمُ هذه المعارف، ويجعل منها معرفةً مفيدةً، سويّةً، مُصِيبَة، آخذةً بيدِ الإنسان إلى مدارجِ الكمال والرفعة والسعادة، واستواء الحال في كلّ الآفاق، فإنها تُصبح عبئًا على الإنسانيّة.

ولعلّ الإنسانيّة في تاريخها المديد، تنقّلت وتطوّرت في مناحي إدراكاتها ومعارفها.

وهناك مَن حاول أن يُبلور هذه المراحلَ التطوّريّةَ في حياة الإنسان.

فهذا أحد المفكّرين الغربيّين، الذي يُطلق عليه عندهم "أبو علم الاجتماع"، حاول أن يُقدِّم تصورًا مُبلورًا عن المراحل التي طواها الإنسان في مسيرته.

أي: كيف انتقل الإنسان من حالةٍ إلى أخرى، حتى بلغ ما بلغ إليه اليوم – كما يتصوّرون.

لاحظوا إخواني خطورةَ القضيّة.

اليوم هذه الأفكار هي السائدة، وهي ما يُروَّج له في المؤسسات التعليمية والمعرفية.

في بدايةِ الإنسان، كانوا يتصوّرون – كما يقول هذا المفكّر – أن العالم تُدبّره الأرواح. فإذا سمع الرعد، تخيّل أن هناك روحًا مؤثّرة. وإذا رأى البرق، تصوّر أن هناك قُوى تُحرّك البرق. وأن هذه الأرواح المحيطة هي التي تُدبِّر الكون. وهذا ما يسمّيه أوغست كونت بمرحلة "اللاهوت".

ويُقسِّمُها إلى أقسامٍ ثلاثة:

مرحلة الخرافات والأساطير والجنّ والإبهامات، ثم مرحلة الأديان، ويتصوّر أن الأديان الثلاثة الإبراهيميّة لا تخرج عن هذا السياق – أي: الإحالة إلى الغيب والإبهام – وأنّ مَن يعتقد بأنّ هناك من يدبّر الكون خلف هذه الطبيعة، فهو لا يزال يعيش في مرحلة الجهل والخرافة.

ثم جاءت مرحلة جديدة – كما يزعم – وهي "المرحلة العقليّة": فأصبح الإنسان يفسّر الأشياء بعقله، وأخذ ينظر إلى الأمور على أنّها تجري ضمن قوانين منطقيّة، وأنّ هناك علّة ومعلولًا، وسببًا ومُسبّبًا.

وهكذا فُسِّر الكون ضمن تحليلات ميتافيزيقيّة فلسفيّة. لكنه يقول: حتى هذه المرحلة فيها كثيرٌ من الخطأ والتخمين والتخريص.

ويُشكِّك في المعطيات العقليّة، ويقول: لا ندري إن كانت هذه التفسيرات العقلية صحيحة أو توهّمات وخيالات. فهو يرفض المعطيات العقليّة من أصلها. فما هو المعيار الصحيح لتشخيص الواقع؟

يقول: "المعيار هو التجربة"، ويسمّيه بـ"العلم الوضعي" أو "التجربة الميدانية العلمية". أي: كلّ شيء لا يخضع للتجربة فليس علمًا. أما الفلسفة، والكلام العقلي المجرّد، والميتافيزيقيات، فضلًا عن الأديان والروحانيات... كلّها في نظره: تخمينات، وتخريصات.

أقول: لقد مرّت على الإنسانيّة مراحل كانت هكذا تُفَسَّر فيها الأمور، ومع الأسف، ما هو سائدٌ اليوم في المعاهد المعرفيّة والعلميّة هو هذا التقسيم. فعندما يُقال اليوم: "علم"، فإنهم يستثنون الدين والمعطيات العقليّة. يقصدون بـ"العلم": ما كان خاضعًا للتجربة والبرهان الماديّ الملموس.

هذه المسيرة لها تبعاتٌ كثيرة، ولها مسارات تُبنى على هذا الأساس، أساسِ "الوضعية" و"التجريبيّة" و"المادّية".

ولعلّ الإنسان اليوم قد انبهر بكثيرٍ من هذه الكشوفات، وأربكته كثيرٌ من الخدمات التي تُقدّمها هذه المعارف العلميّة – وهي كشوفات مفيدة – يمكن استثمارُها في ترتيب حياة الإنسان.

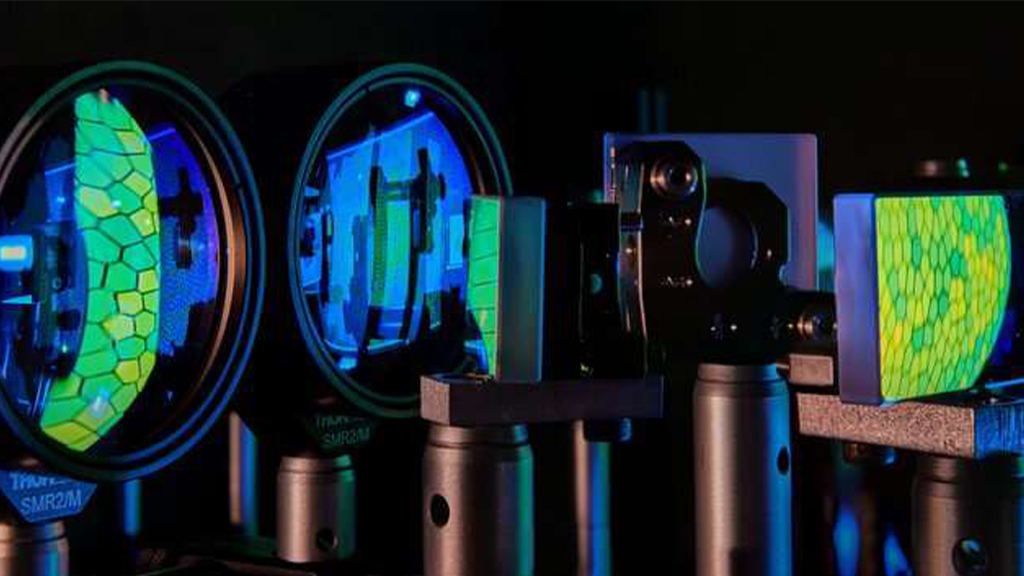

لكنّ المشكلة: كيف نُـنَـظِّم هذه المعطيات المعرفيّة ضمن منظومة معرفيّة منطقيّة صحيحة؟ كمثالٍ على ذلك، ما يُقال اليوم من أنّه سيأتي يومٌ تُوضَع فيه "شريحة" في أدمغة الناس، تجعلهم أكثرَ تطورًا، وأوسع حفظًا، وأعمق إحاطةً بالمعرفة. وأنّ الإنسان بهذه الطريقة سينتقل إلى مرحلةٍ جديدة، وسوف تتغيّر البشريّة تغيّرًا نوعيًّا.

بل بالأمس القريب، سمعنا عن خطة جديدة في هذا المسار، في مسار "تطوير" حياة البشريّة. كما يُنسب إلى بعض المتسلطين الماليين والمتحكمين بهذه العلوم: أنّهم يمتلكون "منظومة حضاريّة جديدة"، سوف تنقل الإنسان من المسار البشري الذي امتدّ آلاف السنين، إلى مسارٍ حضاريٍّ متقدّم.

كيف؟

سيُربط بين "الذكاء الصناعي" من جهة، و"التواصل الاجتماعي" من جهة أخرى. هذه الآليات الحديثة للتواصل – كـ"إكس" أو "تويتر" ونحوها – سوف تُصبح مادّةً مغذّيةً للخوارزميّات التي تُنَظِّم الذكاء الاصطناعي، لتُستَكشَف بها طبيعة البشر، وقدراتهم، ومعارفهم، ومشاعرهم، وأحاسيسهم...

ويُبنى منها هذا الكمُّ الهائل من البيانات التي تتغذّى من التفاعلات البشريّة غير المحدودة، في وسائل التواصل، لتُنتِج "قُدرة معرفيّة جبّارة" كأنها تختصرُ أفكارَ البشر وتفاعلاتهم في جهازٍ صناعيٍّ واحد! هذا "العقل الجبّار" – كما يُصوّرونه – ينطوي على معرفةٍ بتفاصيل البشر، ويُـنَـظِّمها ليُنتج منها "حضارةً إنسانيّة جديدة" و"نقلةً بشريّة نوعيّة"!

تعليقًا على هذا الكلام... لاحظوا الآية القرآنية: ﴿فلمّا جاءتهم رسلُهم بالبيّناتِ فرحوا بما عندهم من العلم﴾ [سورة غافر: ٨٣] اكتفوا بهذه المعارف التي أحاطوا بها، وافترضوا أنّه لا يوجد وراءها شيء.

وأنّ ما عندهم من كشوفات ومعارف وتجريبيات هو نهاية الخطّ، وأنّ ما جاء به الرسل، وما أُرسل معهم من البينات والمعطيات الروحيّة والعقلية، كلّ ذلك مجرّد "تخريصات" و"تخمينات"، لا يُعلم إن كان فيها صوابٌ أو خطأ.

بعضُ علمائنا علّق على هذا النمط من التفكير وهذا النوع من المسار المعرفي. مثلاً، يقول الشهيد المطهري (رضوان الله تعالى عليه) في بعض كتاباته: إنّ الفكرَ الغربيَّ اليوم لا يرى الروحَ جانبًا من جوانب الإنسان، بل يتعامل مع الإنسان ككائنٍ مادّيٍّ فقط.

والمشكلة – إخواني وأخواتي الأعزّة – أنّ هذه الكشوفات العلميّة، وهذه المعطيات التجريبيّة، كثيرٌ منها صحيح، فهم يستطيعون اليوم – فعلًا – التأثير في ذاكرتك، وفي معرفتك، وقد توصّلوا إلى روابط دقيقة بين الدماغ والمشاعر والإحساس، من خلال موادّ مخدّرة، أو موادّ تُسبّب النسيان، أو غيرها من الوسائل.

نعم، هناك ارتباطٌ وثيقٌ بين المادة والروح، لكن هذا لا يُلغي وجود الروح.

الفكر الغربي لا يرى في الإنسان شيئًا وراء هذا الهيكل البدني، ولا يرى فارقًا بين الإنسان والنبات والحيوان والجماد، جميعُها – بحسب نظرهم – تخضع لنفس المنطق، وهي قابلة للتحليل الماديّ.

الغربي لا يرى فرقًا بين "التفاعل الروحيّ" و"اشتعال الفحم الحجري"! كلها – في نظره – نتائج تفاعلات مادّية. يقول سماحة الشيخ المصباح (رضوان الله تعالى عليه) في بعض كتاباته: إنّ هذا "الاتجاه الوضعي" – وهو السائد اليوم في الغرب – والذي يُصوَّر على أنّه قمةُ الحضارة البشريّة، ونهايةُ التطوّر الإنساني، وأنّ الإنسان قد انتقل من الحضيض إلى الذروة، بحيث لا توجد بعده قمةٌ أخرى...

هذا الكلام – كما يقول الشيخ المصباح – ليس دعاية، ولا مجرّد ادعاءٍ نرمي به على الآخرين، بل هو مكتوبٌ في كتبهم: أنَّ صراعَ الحضارات سينتهي عند هذه الحضارة المادّيّة.

ويُعلّق الشيخ المصباح قائلًا: إنّ هذا الاتجاه – بناءً على المعايير العقليّة الدّقيقة والصحيحة – هو في الحقيقة أحطُّ الاتجاهات الفكريّة، وأسفلها عبر التاريخ البشري.

هذا النمط من التفكير سخيفٌ ومُنحَط، لكن المشكلة أنّه مدعومٌ بتجارب صحيحة، ومنتجات فعليّة، وتقنيات متطوّرة. غير أنّ الإشكال الجوهريّ: كيف نُوجِّهُ هذه التجربة؟ كيف نُوَظِّفُ هذا الإنتاج؟ كيف نضعه في المسار الصحيح الذي يأخذ بيد البشريّة إلى ما ينفعها في الدنيا والآخرة؟

وهنا أُريد أن أذكر نموذجًا من طريقة الإمام الصادق (عليه السلام) في معالجة الأطروحات العلميّة والمعرفيّة. الإمام الصادق (عليه السلام) في مناظراته، لم يكن يبدأ من مناقشة التفاصيل والمعلومات، بل كان يبدأ بتحديد المنهج. فالمنهج هو الذي يُوصِل إلى الصواب، بغضّ النظر عن صحّة أو بطلان الموادّ المطروحة.

يُروى أن رجلًا من أهل الشام جاء إلى الإمام الصادق (عليه السلام)، كما يروي ذلك يونس بن يعقوب، قال: كنتُ عند أبي عبد الله (عليه السلام)، فورد عليه رجلٌ من أهل الشام، فقال: "إنّي رجلٌ صاحبُ كلام، وصاحبُ فقهٍ وفرائض، وقد جئتُ لمناظرةِ أصحابك". أي: عندي مادةٌ معرفيّة، ونظريّات، وأُريد أن أُناقش وأُثبت أنّ ما عندي هو الصحيح، وأنّ ما عندكم هو الباطل.

لكن الإمام (عليه السلام) لم يدخل معه مباشرةً في تفاصيل كلامه، بل أراد أن يُوضح له: هل تملك أساسًا معرفيًّا حجّيًّا لما تقول؟ فقال له الإمام الصادق (عليه السلام): "كلامك هذا... من كلام رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟".

فقال الرجل: "منه ما هو من كلام رسول الله، ومنه ما هو من عندي".

فقال له الإمام: "إذاً، فأنت شريكُ رسول الله؟"

قال: "لا".

قال الإمام: "فهل سمعتَ الوحي؟ هل يُوحى إليك من الله عزّ وجل؟"

قال: "لا".

قال الإمام: "فتجب طاعتُك كما تجب طاعة رسول الله؟"

قال: "لا".

فقال له الإمام الصادق (عليه السلام): "إذاً، أنت تأتينا بأشياء لا قيمة لها معرفيًّا... لا أنت شريكُ رسول الله، ولا أنت نبيٌّ يوحى إليك، ولا كلامك حُجّة يُؤخذ بها... فما تقوله هو هباء".

ثم التفت الإمام الصادق (عليه السلام) إلى يونس بن يعقوب، وقال: "يا يونس، هذا الرجل – قبل أن يتكلّم – نعلم أنّ كلامه ليس له أرضيّة منطقيّة، ولا يمتلك الحجّيّة التي تُلزمنا بقبول كلامه".

الكلام – إخواني – هو في أنّ الإنسانيّة، بعد أن انبهرت بهذا الكمّ الهائل من الكشوفات والمعارف، أصبحت لا ترى خلف هذه المعرفة شيئًا.

اكتفوا بما أحاطوا به، وفرحوا بما عندهم من العلم، وتوهّموا أنّه لا يوجد وراء هذه التجربة والعقل المادّي أي شيء آخر. ﴿فرحوا بما عندهم من العلم﴾، فكان ذلك سببًا في استهزائهم برسالات السماء.

وقد ناقش هذا الموضوع – بشكل مفصّل – كلٌّ من الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) والعلاّمة الطباطبائي (رضوان الله عليه) في كتبهما، وبيّنا أنّ المعطيات التجريبيّة ليس لها قيمةٌ علميّة حقيقيّة إلّا إذا استندت إلى قبليّاتٍ عقليّة، كـ"استحالة التناقض" و"استحالة التضادّ"، وغيرها من المسلّمات العقليّة.

فالمعرفة البشريّة، إن لم تُبنَ على أساسٍ عقليٍّ متين، فقد تُفيد الإنسان في بعض جوانب حياته الماديّة، لكنّها تُدخِله في إرباك معرفيّ، وإرباك أخلاقيّ، وإرباك اجتماعيّ.

وهذا ما نلمسه اليوم من قلق واضطراب، وألم، وتوتّر في حياة الإنسان، على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. (تمزّق داخلي. إرباك أسري. تناحر اجتماعي. تضادّ اقتصادي). كلّ هذه الأوجاع والخسائر...

الإنسان اليوم يُنفق على التسلّح والقتل أضعافَ ما يُنفقه على الرفاهية والصحة والعافية والبناء. يسير بهذا الاتجاه الذي يهدّد البشريّة بأجمعها.

خطرٌ عظيمٌ يُحيط بالإنسانيّة، ليس فقط على مستوى الأمن والرفاه، بل حتى على مستوى الطمأنينة والسكون والسكينة. هذه حالةٌ خطيرة، حالةُ تمزّقٍ إنسانيٍّ من الداخل إلى الظاهر.

ولا سبيل لنا للنجاة من هذه الحالة – التي لا تخصّ بيئةً دون أخرى، بل أصبحت الإنسانيّة اليوم وحدةً متداخلةً، ما يصيب بعضها يصيب الباقي – إلا بـالتمسّك بمنهج أهل البيت (عليهم السلام)، والاستنان بهديهم، والخضوع والتواضع أمام توجيهاتهم، وألّا نستكبر عن معطياتهم وإرشاداتهم، وألّا نتوهّم أنّها مجرّد خرافات أو تخمينات، بل هم السبيل إلى النجاة، وهم طريق السعادة، وهم خير الدنيا والآخرة.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى التمسّك بحجّته، الذي به تكون نجاتنا في الدنيا والآخرة. والحمدُ للهِ ربّ العالمين.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

هذا مهم، وليس كل شيء

هذا مهم، وليس كل شيء

الشيخ مرتضى الباشا

-

معنى (ملأ) في القرآن الكريم

معنى (ملأ) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

قراءة في كتاب: جنود العقل والجهل للإمام الخميني (قدّس سرّه)

قراءة في كتاب: جنود العقل والجهل للإمام الخميني (قدّس سرّه)

السيد عباس نور الدين

-

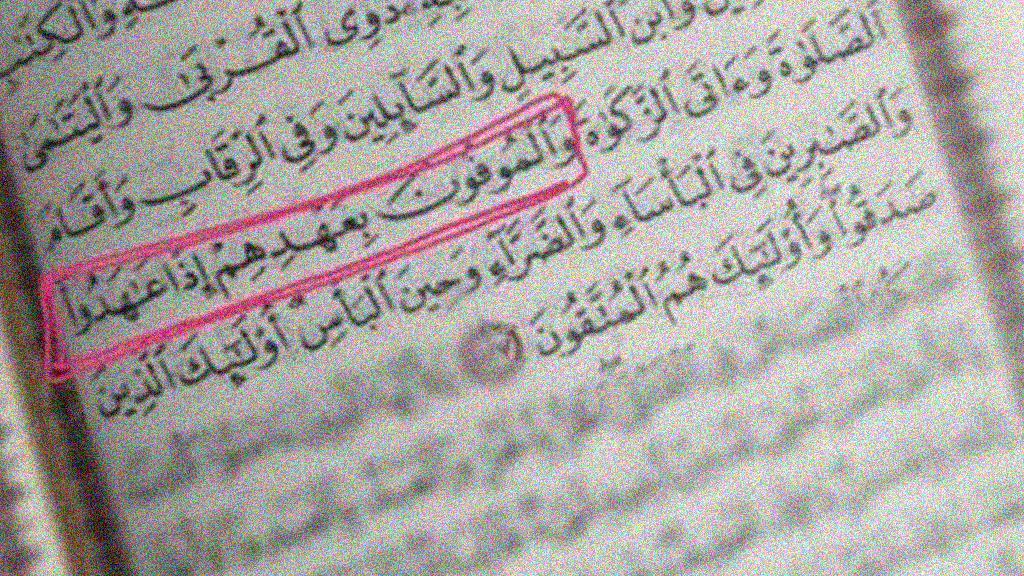

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

لا تُفسد قلبك بالحسد (2)

لا تُفسد قلبك بالحسد (2)

السيد عبد الحسين دستغيب

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الفرج سيأتي وإن طال

الفرج سيأتي وإن طال

عبدالعزيز آل زايد

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

الشهيد مرتضى مطهري

-

متى ينبثق الوعي لدى المولودين الجدد؟

متى ينبثق الوعي لدى المولودين الجدد؟

عدنان الحاجي

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

هذا مهم، وليس كل شيء

-

كيف نرى أفضل من خلال النّظر بعيدًا؟

-

معنى (ملأ) في القرآن الكريم

-

قراءة في كتاب: جنود العقل والجهل للإمام الخميني (قدّس سرّه)

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

-

لا تُفسد قلبك بالحسد (2)

-

(سوالف أمّي) سلسلة تعليميّة للأطفال مقتبسة من الحكايات التّراثيّة

-

(صيامك عبادة) فعاليّة صحيّة استعدادًا لشهر رمضان المبارك

-

(الذّكاء العاطفيّ، مفتاح استقرار الأسرة) محاضرة لآل عبيدي في البيت السّعيد

-

(تبسيط القاعدات الأساسيّة لقواعد اللّغة العربيّة) كتاب للأستاذة وداد الجشّي