قرآنيات

معلومات الكاتب :

الاسم :

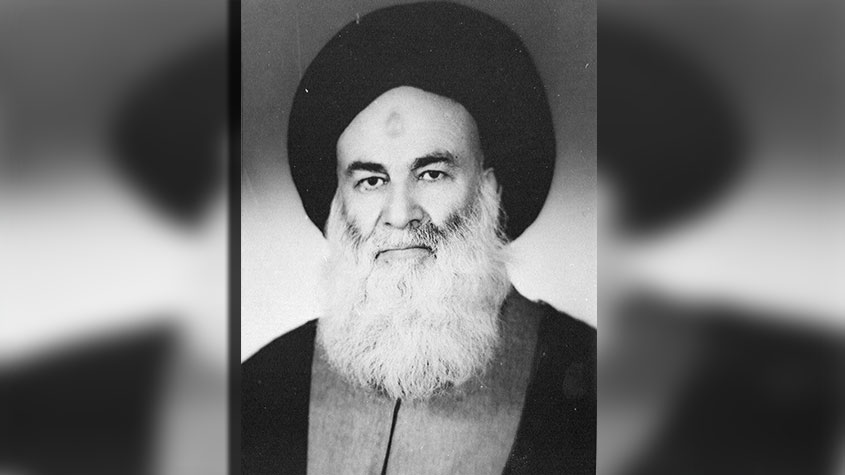

السيد محمد باقر الصدرعن الكاتب :

ولد في مدينة الكاظمية المقدسة في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 1353 هـ، تعلم القراءة والكتابة وتلقى جانباً من الدراسة في مدارس منتدى النشر الابتدائية، في مدينة الكاظمية المقدسة وهو صغير السن وكان موضع إعجاب الأساتذة والطلاب لشدة ذكائه ونبوغه المبكر، ولهذا درس أكثر كتب السطوح العالية دون أستاذ.rnبدأ بدراسة المنطق وهو في سن الحادية عشرة من عمره، وفي نفس الفترة كتب رسالة في المنطق، وكانت له بعض الإشكالات على الكتب المنطقية. بداية الثانية عشرة من عمره بدأ بدراسة كتاب معالم الأصول عند أخيه السيد إسماعيل الصدر، سنة 1365 هـ هاجر إلى النجف الاشرف، لإكمال دراسته، وتتلمذ عند آية الله الشيخ محمد رضا آل ياسين وآية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي. أنهى دراسته الفقهية عام 1379 هـ والأصولية عام 1378 هـ عند آية الله السيد الخوئي.rnمن مؤلفاته: فدك في التاريخ، دروس في علم الأصول، نشأة التشيع والشيعة، فلسفتنا، اقتصادنا وغير ذلك.من سنن التّاريخ في القرآن الكريم (1)

السيّد محمد باقر الصدر

من خلال استعراضنا للنصوص القرآنية البينة التي أوضحت فكرة السنن التاريخية وأكدت عليها، يمكننا أن نستخلص من خلال المقارنة بين تلك النصوص، ثلاث حقائق أكد عليها القرآن الكريم بالنسبة إلى سنن التاريخ.

اضطراد السنّة التاريخيّة

الحقيقة الأولى:

هي الاضطراد، بمعنى أن السنة التاريخية مضطردة، ليست علاقة عشوائية ذات طابع موضوعي لا تتخلّف في الحالات الإعيادية التي تجري فيها الطبيعة والكون وعلى السنن العامّة. وكان التأكيد على طابع الاضطراد في السنّة تأكيداً على الطابع العلمي للقانون التاريخي، لأن القانون العلمي أهم مميز يميزه عن بقية المعادلات والفروض والاضطراد والتتابع وعدم التخلف.

ومن هنا، استهدف القرآن الكريم من خلال التأكيد على طابع الاضطراد في السنة التاريخية، استهدف أن يؤكد على الطابع العلمي لهذه السنة، وأن يخلق في الإنسان المسلم شعوراً على جريان أحداث التاريخ متصبراً لا عشوائياً ولا مستسلماً ولا ساذجاً.

{ولن تجد لسنَّة الله تبديلاً}، {ولا تجد لسنّتنا تحويلاً}، {ولا مبدِّل لكلمات الله...}. هذه النصوص القرآنيّة تقدّم استعراضاً تؤكد فيه طابع الاستمرارية والاضطراد، أي طابع الموضوعية والعلمية للسنة التاريخية، وتستنكر هذه النصوص الشريفة كما تقدّم في بعضها، أن يكون هناك تفكير أو طمع لدى جماعة من الجماعات، بأن تكون مستثناة من سنة التاريخ {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إنّ نصر الله قريب}. هذه الآية تستنكر على من يطمع في أن يكون حالة استثنائية من سنة التاريخ، كما شرحنا في ما مضى.

إذاً، الروح العامة للقرآن تؤكّد على هذه الحقيقة الأولى، وهي حقيقة الاضطراد في السنّة التاريخية الذي يعطيها الطابع العلميّ، من أجل تربية الإنسان على ذهنية واعية علميّة يتصرّف في إطارها ومن خلالها مع أحداث التاريخ.

ربّانيّة السّنن التّاريخيّة

الحقيقة الثانية:

الحقيقة الثانية التي أكدت عليها النصوص القرآنية هي ربانية السنة التاريخية. إنّ السنة التاريخية ربانية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، سنّة الله، كلمات الله على اختلاف التّعبير، بمعنى أن كلّ قانون من قوانين التاريخ، هو كلمة من الله سبحانه وتعالى، وهو قرار رباني، هذا التّأكيد من القرآن الكريم على ربانية السنة التاريخية وعلى طابعها الغيبي، يستهدف شدّ إنسان حتى حينما يريد أن يستفيد من القوانين الموضوعية للكون، شدّه بالله سبحانه وتعالى، وإشعار الإنسان بأن الاستعانة بالنظام الكامل لمختلف الساحات الكونية، والاستفادة من مختلف القوانين والسنن التي تتحكم في هذه الساحات، ليس ذلك انعزالاً عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله يمارس قدرته من خلال هذه السنن، ولأن هذه السنن والقوانين هي إرادة الله، وهي ممثلة لحكمة الله وتدبيره في الكون.

وقد يتوهم البعض أن هذا الطابع الغيبي الذي يلبسه القرآن الكريم للتاريخ وللسنن التاريخية، يبعد القرآن عن التفسير العلمي الموضوعي للتاريخ، ويجعله يتجه اتجاه التفسير الإلهي للتاريخ الذي مثلته مدرسة من مدارس الفكر اللاهوتي على يد عدد كبير من المفكرين المسيحيّين واللاهوتيين، حيث فسّروا تفسيراً إلهياً قد يخلط هذا الاتجاه القرآني بذلك التفسير الإلهي الذي اتجه إليه أغسطين وغيره من المفكّرين اللاهوتيين، فيقال بأن إسباغ هذا الطابع الغيبي على السنة التاريخية يحول المسألة إلى مسألة غيبية وعقائدية، ويخرج التاريخ عن إطاره العلمي الموضوعي. ولكن الحقيقة أن هناك خلطاً أساسياً بين الاتجاه القرآني وطريقة القرآن في ربط التاريخ بعالم الغيب، وفي إسباغ الطابع الغيبي على السنة التاريخية، وبين ما يسمى بالتفسير الإلهي للتاريخ الذي تبناه اللاهوت، هناك فرق كثير بين هذين الاتجاهين وهاتين النزعتين، وحاصل هذا الفرق، هو أن الاتجاه اللاهوتي للتفسير الإلهي للتاريخ يتناول الحادثة نفسها، ويربط هذه الحادثة بالله سبحانه وتعالى، قاطعاً صلتها وروابطها مع بقية الحوادث، فهو يطرح الصلة مع الله بديلاً عن صلة الحادثة مع بقية الحوادث، بديلاً عن العلاقات والارتباطات التي تزخر بها الساحة التاريخية، والتي تمثل السنن والقوانين الموضوعية لهذه الساحة، بينما القرآن الكريم لا يسبغ الطابع الغيبي على الحادثة بالذات، ولا ينتزع الحادثة التاريخية من سياقها ليربطها مباشرةً بالسماء، ولا يطرح صلة الحادثة بالسماء كبديل عن أوجه الانطباق والعلاقات والأسباب والمسببات على هذه الساحة التاريخية، بل إنه يربط السنة التاريخية بالله، يربط أوجه العلاقات والارتباطات بالله، فهو يقرر أولاً، ويؤمن بوجود روابط وعلاقات بين الحوادث التاريخية، إلا أن هذه الروابط والعلاقات بين الحوادث التاريخية، هي في الحقيقة تعبير عن حكمة الله سبحانه وتعالى وحسن تقديره وبنائه التكويني للساحة التاريخية.

إذا أردنا أن نستعين بمثالٍ لتوضيح الفرق بين هذين الاتجاهين من الظواهر الطبيعية، نستطيع أن نستخدم هذا المثال: قد يأتي إنسان فيفسر ظاهرة المطر التي هي ظاهرة طبيعية، فيقول بأن المطر نزل بارادة من الله سبحانه وتعالى، ويجعل هذه الإرادة بديلاً عن الأسباب الطبيعية التي نجم عنها نزول المطر، وكأنّ المطر حادثة لا علاقة لها ولا تنسب لها، وإنما هي مفردة ترتبط مباشرة بالله سبحانه وتعالى بمعزل عن تيار الحوادث. هذا النوع من الكلام يتعارض مع التفسير العلمي لظاهرة المطر.

لكن إذا جاء شخص وقال بأن الظاهرة، ظاهرة المطر، لها أسبابها وعلاقاتها، وأنها مرتبطة بالدورة الطبيعية للماء مثلاً، يتبخّر فيتحول إلى غاز، والغاز يتصاعد سحاباً، والسحاب يتحول بالتدريج إلى سائل نتيجة انخفاض الحرارة، فينزل المطر. إلا أن هذا التسلسل السببي المتقن، هذه العلاقات المتشابكة بين الظواهر الطبيعية، هي تعبير عن حكمة الله وتدبيره وحسن رعايته. فمثل هذا الكلام لا يتعارض مع الطابع العلمي للتفسير الموضوعي لظاهرة المطر، لأننا ربطنا هنا السنة بالله سبحانه وتعالى للحادثة، مع عزلها عن بقية الحوادث، وقطع ارتباطها مع مؤثراتها وأسبابها.

إذاً القرآن الكريم حينما يسبغ الطابع الرباني على السنة التاريخية، لا يريد أن يتجه اتجاه التفسير الإلهي في التاريخ، ولكنه يريد أن يؤكد أن هذه السنن ليست خارجة من وراء قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما هي تعبير وتجسيد وتحقيق لقدرة الله، هي كلماته وسننه وإرادته وحكمته في الكون، لكي يبقى الإنسان دائماً مشدوداً إلى الله، لكي تبقى الصلة الوثيقة بين العلم والإيمان، فهو في نفس الوقت الذي ينظر فيه إلى هذه السنن نظرة علمية، ينظر أيضاً إليها نظرة إيمانية، وقد بلغ القرآن الكريم في حرصه على تأكيد الطابع الموضوعي للسنن التاريخية، وعدم جعلها مرتبطة بالصدف، أن نفس العمليات الغيبية أناطها في كثير من الحالات بالسنة التاريخية نفسها أيضاً، عملية الإمداد الإلهي بالنص، الإمداد الإلهي الغيبي الذي يساهم في كسب النص.

هذا الإمداد جعله القرآن الكريم مشروطاً بالسنة التاريخية، مرتبطاً بظروفها، غير منفك عنها، وهذه الروح أبعد ما تكون عن أن تكون روحاً تفسر التاريخ على أساس الغيب، وإنما هي روح تفسر التاريخ على أساس المنطق والعقل والعلم. وحتى ذاك الإمداد الإلهي الذي يساهم بالنص، ذاك الإمداد أيضاً، ربط بالسنة التاريخية.

قرأنا في ما سبق صيغة من صيغ السنن التاريخية للنص، حينما قرأنا قوله سبحانه وتعالى: {... أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا...}. والآن، تعالوا نتحدث عن الإمداد الغيبي، لنلاحظ كيف أن هذه الآيات ربطت هذا الإمداد الإلهي الغيبي بتلك السنة نفسها أيضاً: {إذ تستغيثون ربَّكم فاستجابَ لكم أني ممدّكم بألف من الملائكة مردفين* وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئنّ به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم}.

إذاً، فمن الواضح أن الطابع الرباني الذي يسبقه القرآن الكريم، ليس بديلاً عن التفسير الموضوعي، وإنما هو ربط هذا التفسير الموضوعي بالله سبحانه وتعالى، من أجل إتمام اتجاه الإسلام نحو التوحيد بين العلم والإيمان في تربية الإنسان المسلم.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

ذاكرة الخوف عند الرّجال تختلف عنها عند النّساء

ذاكرة الخوف عند الرّجال تختلف عنها عند النّساء

عدنان الحاجي

-

منشأ تسمية الحائر الحسيني

منشأ تسمية الحائر الحسيني

الشيخ محمد صنقور

-

الحداثة وما بعدها

الحداثة وما بعدها

محمود حيدر

-

لزوم احترام الوالدين والإحسان إليهما

لزوم احترام الوالدين والإحسان إليهما

السيد محمد حسين الطهراني

-

معطيات ثورة الإمام الحسين (ع)

معطيات ثورة الإمام الحسين (ع)

الشيخ د .أحمد الوائلي

-

القيادة السماويّة للإمام الحسين (ع)

القيادة السماويّة للإمام الحسين (ع)

السيد عباس نور الدين

-

السّحر والسّحرة

السّحر والسّحرة

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

النهضة والتغيير في فكر الإمام الحسين (ع) (3)

النهضة والتغيير في فكر الإمام الحسين (ع) (3)

إيمان شمس الدين

-

السيد منير الخباز : ما هي هويتي: الانتماء للحضارة المادية أم الحضارة الدينية؟

السيد منير الخباز : ما هي هويتي: الانتماء للحضارة المادية أم الحضارة الدينية؟

السيد منير الخباز القطيفي

-

رمزيّة السّيّدة زينب عليها السّلام

رمزيّة السّيّدة زينب عليها السّلام

الشيخ شفيق جرادي

الشعراء

-

طال انتظار الهدى

طال انتظار الهدى

الشيخ علي الجشي

-

كيف لا أنعاه

كيف لا أنعاه

صادق آل سويد

-

توقّدت يا جرح

توقّدت يا جرح

جاسم المشرف

-

كتبت رثاك

كتبت رثاك

حسين حسن آل جامع

-

"زينب" تُلفَظ بسكونٍ تامّ، كلحنٍ سماويّ!

"زينب" تُلفَظ بسكونٍ تامّ، كلحنٍ سماويّ!

عبدالله طاهر المعيبد

-

مقتلٌ يقرأ نفسَه

مقتلٌ يقرأ نفسَه

أحمد الماجد

-

كلّهم ماتوا

كلّهم ماتوا

عبد الوهّاب أبو زيد

-

يا كأنّ الحسين

يا كأنّ الحسين

يوسف آل ابريه

-

عشقتك في الآفاق

عشقتك في الآفاق

زكي السالم

-

هم حاصروه

هم حاصروه

حبيب المعاتيق

آخر المواضيع

-

الشيخ أحمد الفردان: معاني أمر أهل البيت عليهم السلام وأهمية إحيائه

-

الشيخ عبد الجليل بن سعد: ما يتفاضل فيه الناس بين الحقيقة والوهم

-

الشيخ إسماعيل المشاجرة: تألیه العلوم الطبیعية والتشکیل المادي للعقیدة

-

الشيخ فوزي آل سيف: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون

-

مشاركة للبروفيسور آل توفيق في مرجع طبّي عالميّ

-

طال انتظار الهدى

-

الشيخ إسماعيل المشاجرة: البعد الحضاري الوافد ضمن نسيجنا المعرفي

-

أهداف ثورة الإمام الحسين (ع) من خلال نصوص الزيارات

-

ذاكرة الخوف عند الرّجال تختلف عنها عند النّساء

-

الدّكتور علي الدّرورة وتجربته في الكتابة الحسينيّة