علمٌ وفكر

الفلسفة واللغة العربيَّة

ارتبطتْ الفلسفةُ باللغة العربية في دائرةِ الفكرِ الإسلاميِّ الذي حقَّقه العلماء المسلمون من عَرب، بطبيعة الحال، وفُرس، بطريقةٍ تَجْعلنا نُثير تساؤلاً عن سر ارتباطها بها تحديداً، وما يَحْمِله من دَلَالات للمقاربة الثقافية في الحقلِ الفلسفيِّ بين قوميَّتين إسلاميَّتين كبيرتين،

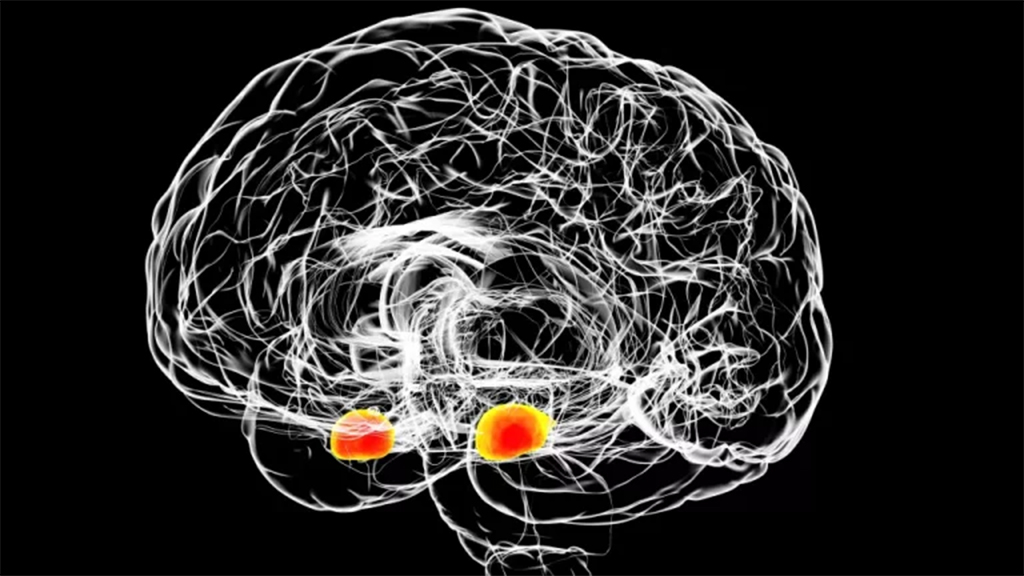

ماذا يلفت نظرنا: الدماغ يختار الأجسام المرئية وفقاً لآلية معينة

تدقيق النظر اللاواعي تتحكم فيه عملية اختيار تلقائية محوسبة بشبكة عصبية في الدماغ. دراسة تفاصيل هذا الحوسبة تجري الآن من قبل فريق دولي يتعاون مع جامعة ميونيخ التقنية (TUM). نتائج الدراسة هذه قد تصبح مناسبة للتطبيقات الروبوتيّة ( الروبوت).

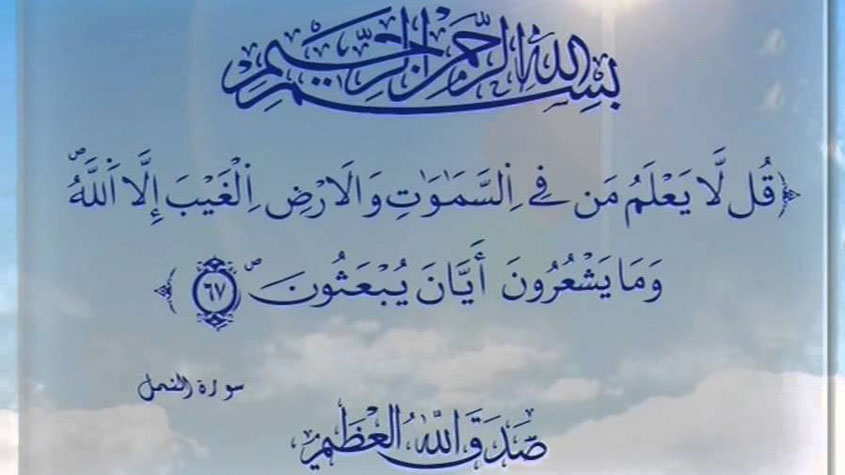

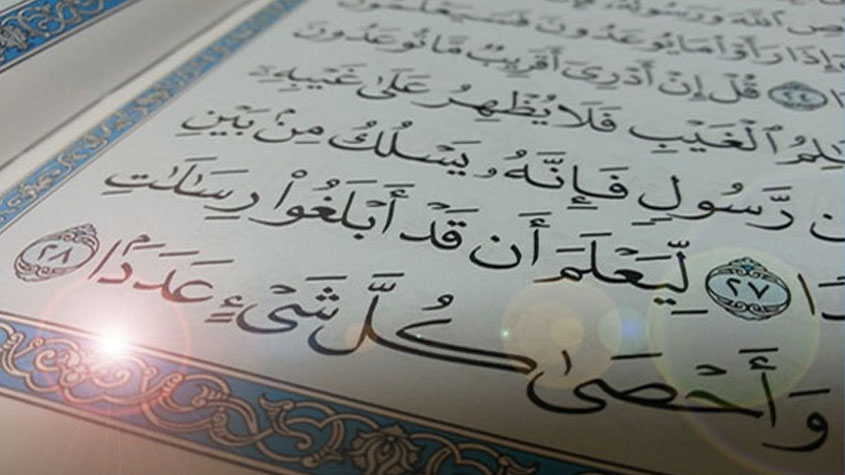

الغيب والشهادة في الفيزياء والفلسفة (2)

الآية التي افتتحنا بها قوله عز وجل: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾، العالم يقسّمه القرآن إلى غيب وشهادة، قال تبارك وتعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾

الغيب والشهادة في الفيزياء والفلسفة (1)

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ انطلاقًا من الآية المباركة نتحدّث في محاور ثلاثة: • موارد الآيات الباطنة لله تعالى. • أقسام الغيب. • التوفيق بين النصوص بالنسبة لعلم المعصومين بالغيب.

الكتاب

-

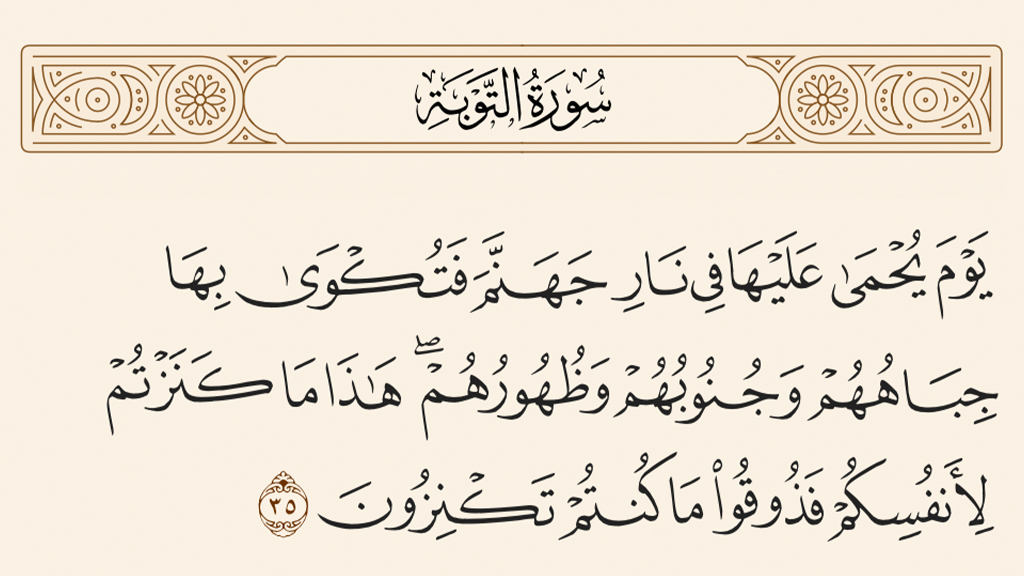

معنى (كوى) في القرآن الكريم

معنى (كوى) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

حارب الاكتئاب في حياتك

حارب الاكتئاب في حياتك

عبدالعزيز آل زايد

-

الأقربون أوّلاً

الأقربون أوّلاً

الشيخ مرتضى الباشا

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

محمود حيدر

-

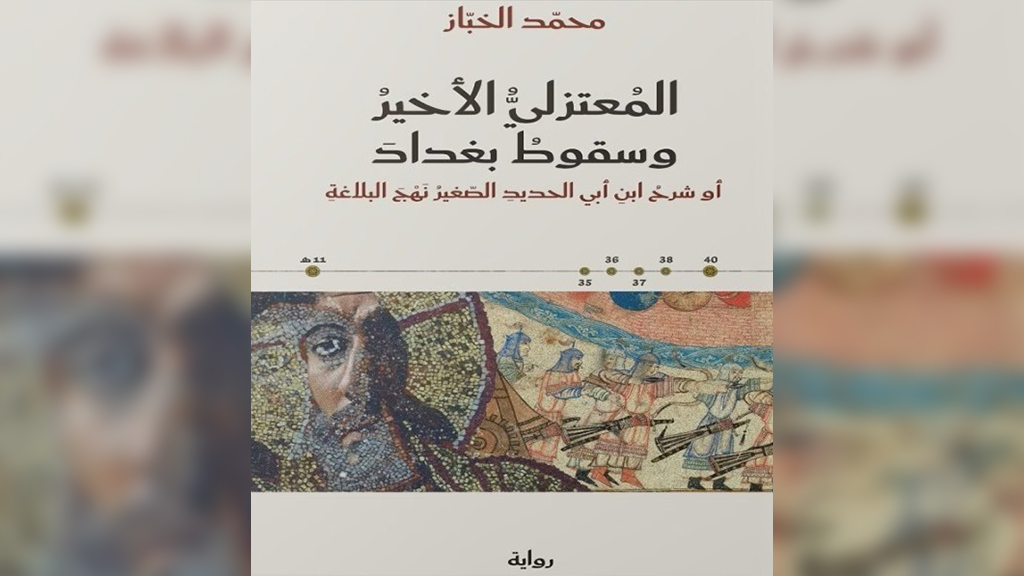

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

هادي رسول

-

السّبّ المذموم وعواقبه

السّبّ المذموم وعواقبه

الشيخ محمد جواد مغنية

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

معنى (كوى) في القرآن الكريم

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

-

حارب الاكتئاب في حياتك

-

الأقربون أوّلاً

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (بجودك أحيا) بنسختها العاشرة

-

(إيقاع القصّة) احتفاء بيوم القصّة القصيرة، وإعلان عن الفائزين بجائزة (شمس علي)

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

-

النمو السريع لهيكل رئيسي للدماغ قد يكون وراء مرض التوحد

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)