السيد محمد باقر الصدر

التّعاصر بين العلّة والمعلول

لـمّا كنّا نعرف، أن وجود المعلول مرتبط ارتباطًا ذاتيًّا بوجود العلّة. فنستطيع أن نفهم مدى ضرورة العلّة للمعلول، وأن المعلول يجب أن يكون معاصرًا للعلّة. ليرتبط بها كيانه ووجوده، فلا يمكن له أن يوجد بعد زوال العلّة، أو أن يبقى بعد ارتفاعها. وهذا هو ما شئنا أن نعبر عنه بقانون (التّعاصر بين العلّة والمعلول).

نظريّات العامل الواحد

وآخر هذه المحاولات، التي جنحت إلى تفسير التأريخ والإنسان بعامل واحد، هي المادية التأريخية التي بشر بها كارل ماركس، مؤكداً فيها: أن العامل الاقتصادي، هو العامل الرئيسي، والرائد الأول للمجتمع في نشوئه وتطوره والطاقة الخلاقة لكل محتوياته الفكرية والمادية، وليس شتى العوامل الأخرى، إلا بنيات فوقية في الهيكل الاجتماعي للتأريخ

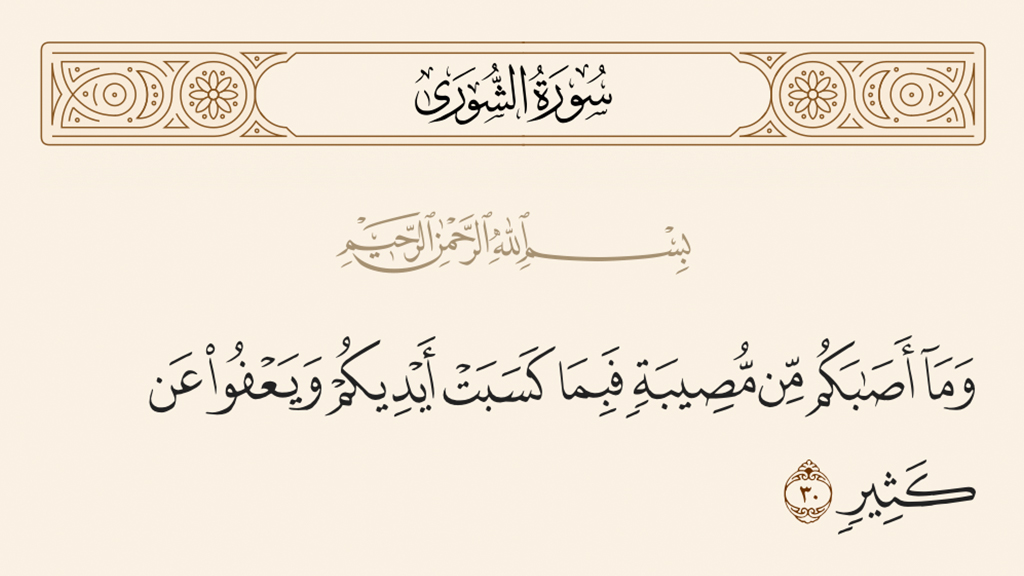

المحنة في المفهوم القرآنيّ

إنّ المفهوم القرآنيّ عن المحنة ـ أيّ محنةٍ ـ يؤكّد أنّ الجماعة الممتحنة تتحمّل مسؤوليّة وقوع هذه المحنة. يقول القرآن الكريم (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) ما يشير إلى أنّ هذا الفساد الذي يظهر في البرّ والبحر هو نفس ذاك العمل الذي قدّمه الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمحنة هي في الواقع تجسيدٌ بشكلٍ مريرٍ للأعمال المسبقة التي قامت بها الجماعة الممتحنة، وهي في نفس الوقت موعظةٌ ونذيرٌ من الله سبحانه.

تاريخ علم الأصول

فقد بدأ هذا العلم في صدر الإسلام متمثلاً في الحملة التي قام بها عدد كبير من الرواة لحفظ الأحاديث الواردة في الأحكام وجمعها، ولهذا كان علم الشريعة في مرحلته الأولى قائماً على مستوى علم الحديث، وكان العمل الأساسي فيه يكاد أن يكون مقتصراً على جمع الروايات وحفظ النصوص. وأما طريقة فهم الحكم الشرعي من تلك النصوص والروايات فلم تكن ذات شأن في تلك المرحلة

نزول القرآن الكريم على النبي (ص) مرّتين

وعلى ضوء هذه النظريّة في تعدّد نزول القرآن، يمكننا أنْ نفهم الآيات الكريمة الدالّة على نزول القرآن بجملته في شهر رمضان، أو إنزاله في ليلة القدر بصورة خاصّة، نحو قوله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ... ). وقوله: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ). وقوله: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ).

تساؤلات حول المهدي (4)

فإنّ هذه الروايات تحدِّد تلك الفكرة العامة وتشخّصها في الإمام الثاني عشر من أئمّة أهل البيت، وهي روايات بلغت درجةً كبيرةً من الكثرة والانتشار على الرغم من تحفّظ الأئمّة عليهم السلام واحتياطهم في طرح ذلك على المستوى العام وقايةً للخلف الصالح من الاغتيال أو الإجهاز السريع على حياته.

تساؤلات حول المهدي (3)

إذا أخذنا هذه النقاط الستَّ بعين الاعتبار - وهي حقائق تاريخية لا تقبل الشكّ - أمكن أن نخرج بنتيجة، وهي أنّ ظاهرة الإمامة المبكّرة كانت ظاهرةً واقعيةً ولم تكن وهماً من الأوهام؛ لأنّ الإمام الذي يبرز على المسرح وهو صغير فيعلن عن نفسه إماماً روحياً وفكرياً للمسلمين، ويدين له بالولاء والإمامة كلّ ذلك التيّار الواسع

تساؤلات حول المهدي (2)

إنّه يعني أنّ إطالة عمر الإنسان - كنوحٍ أو كالمهدي - قروناً متعدّدةً هي على خلاف القوانين الطبيعية التي أثبتها العلم بوسائل التجربة والاستقراء الحديثة، وبذلك تصبح هذه الحالة معجزةً عطّلت قانوناً طبيعياً في حالةٍ معيّنةٍ للحفاظ على حياة الشخص الذي أنيط به الحفاظ على رسالة السماء.

فكرة المهدي وجذورها في التاريخ

ليس المهديّ تجسيداً لعقيدةٍ إسلاميةٍ ذات طابعٍ دينيّ فحسب، بل هو عنوان لطموحٍ اتّجهت إليه البشرية بمختلف أديانها ومذاهبها، وصياغة لإلهام فطريّ أدرك الناس من خلاله - على الرغم من تنوّع عقائدهم ووسائلهم إلى الغيب - أنّ للإنسانية يوماً موعوداً على الأرض، تُحقّق فيه رسالات السماء بمغزاها الكبير وهدفها النهائي، وتجد فيه المسيرة المكدودة للإنسان على مرّ التأريخ استقرارها وطمأنينتها بعد عناءٍ طويل.

تناقضات التطور

هذا هو القانون الأساسي، الذي يزعمه الديالكتيك صالحًا لتفسير الطبيعة والعالم، وتبرير الحركة الصاعدة، وما تزخر به من تطورات وقفزات. فهو حين أقصى من فلسفته مفهوم المبدأ الأول، واستبعد بصورة نهائية افتراض السبب الخارجي الأعمق، وجد نفسه مضطرًّا إلى اعطاء تبرير وتفسير، للجريان المستمر، والتغير الدائم في عالم المادة، ليشرح كيف تتطور المادة وتختلف عليها الألوان

الكتاب

-

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ

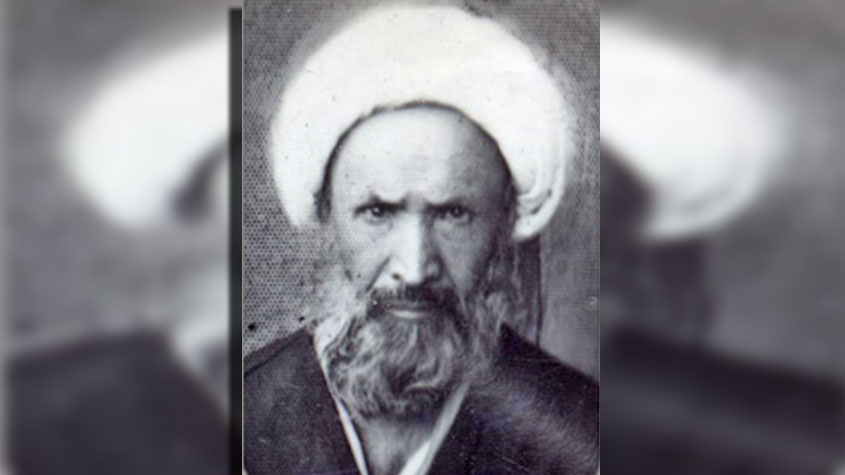

الشيخ محمد جواد البلاغي

-

في كيفيّة اغتنام شهر رمضان المبارك

في كيفيّة اغتنام شهر رمضان المبارك

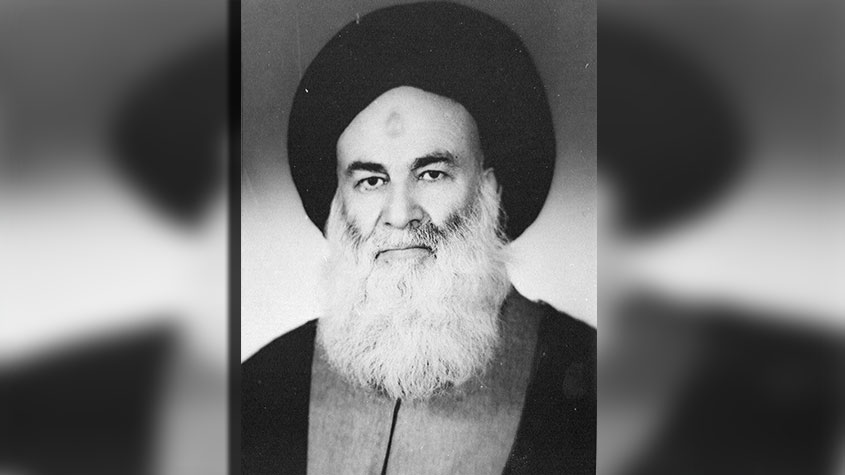

السيد محمد حسين الطهراني

-

{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا}

{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا}

الشيخ مرتضى الباشا

-

معنى (باب) في القرآن الكريم

معنى (باب) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

لذّة الأعين ولذّة الأنفس

لذّة الأعين ولذّة الأنفس

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

الصوم والإصلاح

الصوم والإصلاح

الشيخ شفيق جرادي

-

القلق من التّقدّم في السّنّ والخوف من تدهور الصحة قد يسرّعا من الشّيخوخة بين النّساء

القلق من التّقدّم في السّنّ والخوف من تدهور الصحة قد يسرّعا من الشّيخوخة بين النّساء

عدنان الحاجي

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (5)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (5)

محمود حيدر

-

ما هو الصّوم الهادف؟

ما هو الصّوم الهادف؟

السيد عباس نور الدين

-

حارب الاكتئاب في حياتك

حارب الاكتئاب في حياتك

عبدالعزيز آل زايد

الشعراء

-

مشكاة اللّيل

مشكاة اللّيل

فريد عبد الله النمر

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ

-

في كيفيّة اغتنام شهر رمضان المبارك

-

الحياة مخيم كبير

-

علّة الصيام

-

{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا}

-

شرح دعاء اليوم الأوّل من شهر رمضان المبارك

-

أحمد آل سعيد: الاجتماع على مائدة الشّهر الفضيل فرصة للحبّ والقرب

-

مشكاة اللّيل

-

معنى (باب) في القرآن الكريم

-

لذّة الأعين ولذّة الأنفس