علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".لماذا ينبغي استعادة أفلاطون؟ (2)

لم يفلح أفلاطون في تقديم دولة مثالية حقيقية. ومع أنها كانت أدنى إلى الخيال منها إلى الواقع فإنها حسب نقاد فلسفته السياسية كانت دولة إيذائية لآدمية الإنسان ككائن له منزلته الاستثنائية في عالم الخلق. ويورد هؤلاء ثلاثة مآخذ كبرى على مفهوم العدالة الأفلاطونية: الأولى حين القول بشيوعية النساء ومن ثم الأولاد، الثانية حين يتحدث شيوعية الأموال؛ ليفتح أبواباً جديدة للصراع من حيث أراد إغلاقها، وليصطدم مع المطالب الإنسانية من حيث أراد الترفع فوقها، ومرة ثالثة إذ أقام نظاماً تربوياً جافاً ليُراع فيه البعد الروحي، ولا الموازنة بين النفس والبدن.

كانت رغبة أفلاطون في بداية حياته أن ينخرط في العمل السياسي، وكان متَّبعًا بذلك تقاليد أسرته. غير أنّ تبدُّلاً سيطرأ على خطّته، لمّا خسرت الديمقراطيّة الأثينيّة الحرب ضدّ إسبارطة، وأمسك “الطغاة الثلاثون” بالسلطة التي حكمت على سقراط بالموت عام (399ق.م). ذلك سيجعله على حذرٍ مقيمٍ من السياسة الأثينيّة وظلاماتها. ثم كان عليه أن يقيم السياسة على نشأة أخرى، بحيث لا تنفصل الحياة السياسيّة عن عالم المثل. ربّما لهذا الداعي سيواصل أفلاطون دحض الفكر النّسبي للسوفسطائيّة، وينظر إليه بوصفه تعبيرًا صارخًا عن الانحطاط السياسي.

حاول أفلاطون - وإن لم يسعفه القدر - أن ينقل مشروعه السياسي إلى دنيا الواقع في غير مناسبة: منها، لقاؤه الطاغية ديونيسيوس (Dionysius) الأوّل حاکم مدينة سرقوسة (Syracuse) في جزيرة صقليّة، ومنها، لمَّا ذهب إلى جنوب إيطاليا ليلتقي الفلاسفة الفيثاغوريّين، ويشاركهم تصوّراتهم في أربعة مرتكزاتٍ تأسيسيّة: – اعتبار الرياضيات جوهر الأشياء جميعها. ـ النّظرة الثنائيّة إلى الكون ـ (عالم الوجود الفعلي (المُثل) وعالم الظلال المادي) ـ هجرة الروح وخلودها ـ والتصوّف الديني والأخلاق النسكيّة…

لعل أهم ما يؤخذ على نظرية تقسيم العمل عند أفلاطون، أن التخصص يكون من حيث الجهد أما المردود فليس به شيء من العدل، بل إن من يقومون بأقصى أنواع الأعمال هم من يحوزون أقل مردود.

ثم أنه لم يبيِّن الأسس التي يتم بموجبها تقسيم الناس. صحيح أنه ذكر التهيؤ الطبيعي لكل فرد، إلا أنه يوضح المرتكزات التي يتم بموجبها تشكّل هذه الماهية المسبقة، هل هي نوع من الوراثة أم اصطفاء إلهي أم غير ذلك؟ وعليه، لم يقدم معياراً حقيقياً يكون تقسيم المجتمع إلى طبقات مسوّغاً بالكامل، وهذا الأمر سيؤسس لأمر يميز فيه بين طبقات المجتمع وشرائحه حين يسوِّغ للملوك والنبلاء ادعاءاتهم بأنهم من سلالات أرقى من عوام البشر.

ومن جملة المؤاخذات، أن أفلاطون لم يهندس أركان جمهوريته على أساس إنساني شامل، حيث يعتبر الحرب والنزاع والسلب والنهب أمراً مشروعاً للدول، ودليل ذلك أن مهمة الطبقة المقاتلة عنده ليس فقط الدفاع عن الدولة، بل أيضاً الإغارة والاغتنام من الدول الأخرى.

المعثرة الكبرى في نظريته حول العدالة نجدها حين يسري كلامه عن علاقة السماء بالأرض، كما في قوله: “الأشرار تاعسون ولزم أن يتألموا والله أحسن إليهم بأن آلمهم لأجل خيرهم”. ومما يعكس رؤية تدحض الخيرية الإلهية وعدلها قوله: “وإن أراد الله قلب أمة أنبت شقاقاً وشراً بينها”. فالأشرار عنده، هم أشرار لأن الآلهة أرادت لهم أن يكونوا أشراراً، ولكن الآلهة تعذبهم بوصفهم أشراراً.

المعضلة الأساسية للأثر الأفلاطوني في الحداثة كان بيِّناً في الفضاءين الأنطولوجي والسياسي. صحيح أنّ أفلاطون انكفأ مع غزوة العقل الأدنى التي امتدّت من السوفسطائيّة إلى أرسطو، ومن بعد ذلك إلى ديكارت وكانط وسائر السلالة الحديثة؛ سوى أنّ مقصده الأعلى ظلّ كامنًا في تضاعيف الحضارة الحديثة، وخصوصًا في التوجهات النقدية لعدد من فلاسفتها من أمثال هنري برغسون وبول تيليتش وهنري كوربان وولتر ستيس وسواهم. وللدلالة على الأثر الأفلاطوني الساري في تاريخ الفلسفة أن الفلسفة المسيحيّة دارت مدار اتّجاهين رئيسيين: الاتّجاه الأفلاطوني عبر القدّيس أوغسطين، والاتّجاه الأرسطي عبر توما الأكويني.

سار الاتّجاه الأوّل مع الأفلاطونيّة حين جعل الموضوع الطبيعي للعقل إدراك المُثُل، أمّا الاتجاه الثاني الذي بقي على تماس ما مع المتعاليات الأفلاطونيّة، فقد رأى على لسان الأكويني استحالة البرهنة على الإيمان عن طريق البرهان المنطقي؛ لأنّ الإيمان لا يرتكز على المنطق، بل على كلمة الله.. في حين لا يمكن الاستدلال على حقيقةٍ فلسفيّةٍ باللّجوء إلى كلمة اللّه؛ لأنّ الفلسفة لا ترتكز على الوحي بل على العقل المحض. ورغم أنّ الأكويني كان أرسطيًّا متشدّدًا فقد حرص على التمييز بين العقل والوحي، من قبيل حفظ موقعيّة كلّ منهما في إنتاج المعرفة الصحيحة. فإذا كان اللاَّهوت هو العلم بالأشياء عن طريق تلقّيها من الوحي الإلهي، فالفلسفة هي المعرفة بالأشياء التي تفيض من مبادئ العقل الطبيعي. ولأنّ المصدر المشترك للفلسفة واللاَّهوت هو الله خالق العقل والوحي، فإنّ هذين العِلمين يسيران ـ حسب الأكويني ـ إلى التوافق.

ومع أنّ التجربة التاريخيّة للحداثة أنجزت تقليدًا نقديًّا طاول مجمل مواريثها الفكريّة وأنماط حياتها. إلّا أنّ هذا التقليد على وزنه في تنشيط الفكر وبثِّ الحيويّة في أوصاله، فإنّه لم يتعدَّ الخطوط الكبرى لميتافيزيقا الإغريق وبخاصة في شطرها الأفلاطوني. هذه الفرضيّة تفترض تساؤلاً بديهيًّا وأساسيًّا لم يُعطَ حقُّه من الاعتناء سحابة قرونٍ مديدةٍ من تاريخ الفكر الغربي. مُؤدّى هذا التّساؤل: استكشاف الأثر العميق للعقل الإغريقي في تكوين المبادئ الكبرى للعقل الحديث.. وتحرِّي الكيفيّات التي حملت فلاسفة الحداثة على مخاصمة الأفلاطونية، ثم راحوا يصوغون منظومتهم الفلسفيّة تبعًا لما ورثوه من السوفسطائيّة والأرسطيّة من معطيات العقل الأداتي وأحكامه.

سوف تستأنف الحداثة ـ كما فعل الأسلاف من قبل ـ توظيف الأفلاطونيّة وصرامتها الدنيوية عبر سيرورة من التصوّرات والمفاهيم أفضت مع ما سمّي بالتنوير إلى “دنيوة” صمَّاء للعالم:

– آمنت الحداثة بالعالم الطبيعي على أساس أنّه العالم الحقيقي – وبالإنسان باعتباره الكائن المنفرد في الوجود، وبالعقل العلمي الذي به يحقّق إنسانها تفرُّده وتفوّقه. ثم وآمنت أخيرًا وليس آخرًا، بالماديّة التّاريخيّة كأداةٍ وحيدةٍ لتفسير تطوّر المجتمعات البشريّة.

لم يقتصر ميراث الحداثة على استلهام ما جاءت به أضلاع المنظومة الإغريقيّة الكبرى (سقراط - أفلاطون - أرسطو)، بل ستكون حقبة ما قبل السقراطيّة ذات أثرٍ عميقٍ في تكوين العقل الحديث أنطولوجيًّا وأبستمولوجيًّا. لكأنّما قصدت الحداثة في الإعراض عن الخيريّة السّقراطيّة والأخلاقيّة الأفلاطونيّة أن تعود القهقري، إلى قيم السوفسطائيّة في اختصامها مع المطلق، وإلى أرسطو ومقولاته في تشكيل العقل الأدنى، ثم تمضي في غفلتها على غير هدًى لتكون أطروحتها حول نهاية التاريخ هي نفسها نهاية الإنسان الأخير.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

الشيخ مرتضى الباشا

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

الشيخ محمد هادي معرفة

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

معنى (فلك) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الفرج سيأتي وإن طال

الفرج سيأتي وإن طال

عبدالعزيز آل زايد

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

الشهيد مرتضى مطهري

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

-

كيف نحمي قلوبنا؟

-

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

-

مجاراة شعريّة مهدويّة بين الشّاعرين ناصر الوسمي وعبدالمنعم الحجاب

-

(صناعة الكتابة الأدبيّة الفلسفيّة) برنامج تدريبيّ للدّكتورة معصومة العبدالرّضا

-

(ذاكرة الرّمال) إصدار فوتوغرافيّ رقميّ للفنان شاكر الورش

-

هذا مهم، وليس كل شيء

-

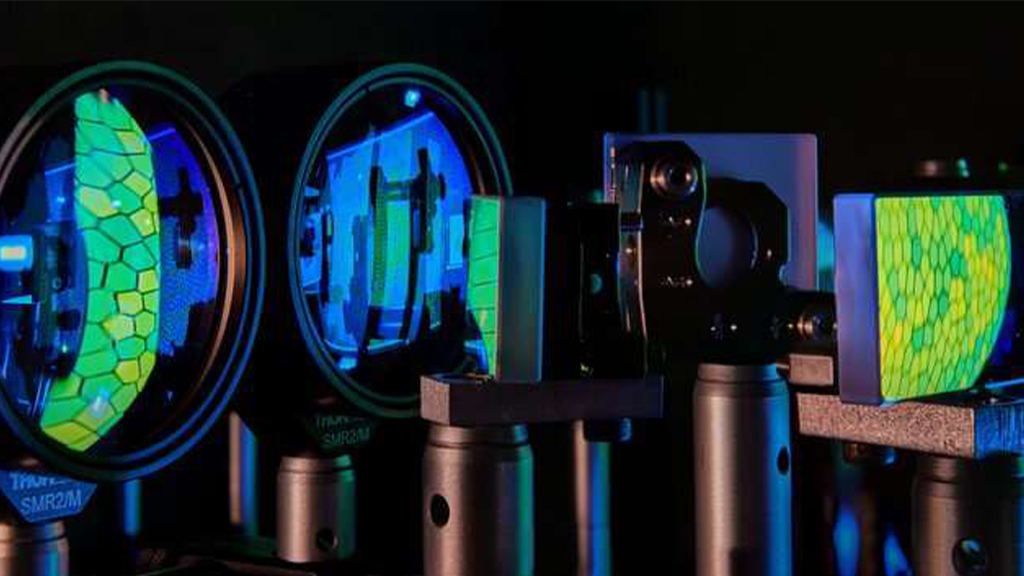

كيف نرى أفضل من خلال النّظر بعيدًا؟