علمٌ وفكر

هدف الخلقة (2)

الشهيد مرتضى مطهري ..

يقول القرآن الكريم على لسان إبراهيم (ع): (إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (الأنعام/ 79)، و(إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام/ 162).

وتوحيد القرآن هذا ليس توحيداً فكرياً يعتقد الإنسان معه بأن مبدأ العالم واحد، وخالقه واحد فحسب، وإنما هو توحيد في المرحلة الخاصة للإنسان أيضاً، بمعنى أنّ الإنسان من الجانب العقائدي يعتقد بأن الخالق العالم واحد لا شريك له، ومن جانب الهدف يصل إلى الحد الذي لا يرى هدفاً يستحق أن يستهدف إلا الله لا غير، وبالطبع تكون الأهداف الأخرى منبعثة ونابعة من هذا الهدف، فلا استقلال لها ولا أصالة وإنما تستمد من هذا الهدف وجودها.

فكل شيء في الإسلام يدور حول المحور الإلهي سواء من حيث الهدف من بعثة الأنبياء (عليهم السلام)، أو من حيث الهدف الحياتي للفرد.

ولندرس الآن مسألة جعل العبادة هدفاً للخلق في القرآن:

فعن الإنسان الكامل وعن هدفه الحياتي يقول القرآن الكريم: (إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام/ 162)، فالإخلاص هو المقصود قبل كلّ شيء، والعبد المخلص هو الذي لا يجد في وجوده حاكماً غير الله.

وأما مسألة هدف الأنبياء فللقرآن فيها تعبيرات مختلفة، فهو يقول تارة (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا) (الأحزاب/ 45-46).

وأخرى يقول: (يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) (البقرة/ 257).

فمن الواضح أن بعض التعبيرات صريحة في دعوتها الناس للتعرف على الله، وأنّ الأنبياء هم خلقة اتصال بين المخلوق والخالق والرابط بينهما.

ونجد آية أخرى تذكر بصراحة تامة شيئاً آخر كهدف لبعث الأنبياء، وهو "العدالة الاجتماعية".

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) (الحديد/ 25)، فما هو هدف البعثة – طبق الآية – وهي من أفعال الله التي لا يمكن أن تكون بلا هدف؟.

إنّ القرآن يقول بأنّ البعثة تمت لإقرار العدالة بين الناس فكل الأنبياء جاؤوا للعدالة وهنا نجد فلسفة البعثة قد طرحت بشكل آخر من خلال فرضين:

الفرض الأوّل: أنّ الهدف الأساس هو إقرار العدالة بين الناس، ولما كانت العدالة الواقعية لا تقوم بين الناس، - كما يستدل أمثال الفيلسوف أبو عليّ ابن سينا – إلا أن يقوم قانون عادل بينهم، ومثل هذا القانون العادل لا يمكن أن يضعه البشر لعلتين:

الأولى: لأنّ البشر غير قادر على أن يشخص الحقيقة، ويتخلَّص من الميول والأغراض المصلحية.

والثانية: لعدم وجود ضمان للتطبيق، فإنّ الطبع الإنساني يدفعه لتقديم نفسه على الغير أو التشريع القانون إلى الحد الذي يحقق منافعه، فإذا كان هناك أي ضرر رفضه، وعليه فيجب أن يكون القانون قانوناً يخضع له الإنسان، ومثل هذا القانون لا سبيل له إلا أن يكون من الله بحيث يحس الإنسان من عمق وجدانه بالخوف من عصيانه ولما كان الأمر كذلك أي لكي تتم العدالة، نحتاج إلى القانون العادل، وهذا القانون يجب أن يكون له ثواب وعقاب موضوعان من قبل الله، ولكي يؤمن الناس بالثواب والعقاب، يجب أن يعرفوا الله، فمعرفة الله صارت عبر عدة وسائط مقدمة لإقرار العدالة، وكذلك إنّ العبادات قررت لهذا الفرض، أي لكي لا ينسى الناس مقنن القانون، ويبقوا دائماً على ارتباطهم به، ويتذكروا أنّ لهم رباً يراقبهم، وهو الله الذي شرع القانون العادل لهم.

ووفقاً لمثل هذا السير الفكري – ولو بقينا نحن وهذه الآية – وجب أن نقول أنّ الهدف الأصلي من بعثة الأنبياء هو إقرار العدالة بين الناس، وتكون الدعوة إلى الله ثانوية لكي يتعرَّفوا على مقنن القانون، ويحسبوا له حسابه، وإلا فليست لمسألة الدعوة إلى الله ومعرفة الله أصالة، وإنما تقوم على أساس الآنف.

فلدينا هنا في الواقع ثلاثة أنماط من المنطق يجب أن نعرف القابل منها للقبول.

الأوّل: هذا المنطق الذي عرضناه – ولا نجد له مؤيداً أما ما نقلناه عن أمثال أبي عليّ ابن سينا فلم يكن مؤيداً منهم تأييداً تاماً.

لقد جعل هذا المنطق هدف بعثة الأنبياء هو إقرار العدالة بين الناس، فالحياة السعيدة – في الواقع – للناس هي في هذه الدنيا. ومسألة المعرفة والإيمان بالله والإيمان بالمعاد هي – تماماً – مقدمة ذلك، لأنّ العدالة لا تتم إلا بمعرفة الناس لإلههم وإيمانهم بالمعاد، فالإيمان مقدمة العدالة.

أما المنطق الثاني: فعلى العكس من ذلك – يؤكد أنّ الهدف الأصلي هو معرفة الله وعبادة الله هي الهدف الأصيل، والتقرب إلى الله هو الهدف الحقيقي، أما العدالة فهي هدف ثانوي، ذلك لأنّ البشرية لكي تصل إلى المعنوية وتفوز بها، عليها أن تعيش هذه الحياة الدنيا، ولأنّ الحياة الإنسانية لا تستقر إلا في ظل الشكل الاجتماعي لها، والشكل الاجتماعي لا يتم إلا باستقرار العدالة، فالقانون والعدالة هما مقدمتان لأن يقوم الإنسان في هذه الحياة الدنيا – باطمئنان – بعبادة الله. وإذا لم يكن الأمر كذلك فلا قيمة للعدالة.

وعليه فإنّ المسائل الاجتماعية التي تقول بأهميتها إلى هذا الحد، ونطرحها في مجال العدالة، هي هدف الأنبياء، ولكن لا الهدف الأولي وإنما الهدف الثانوي، أي هي مقدمة لهدف آخر.

وهناك رأي ثالث – بأن يقول أحد: ما الداعي لأن نفترض – لبعثة الأنبياء وبالتالي للخلقة والحياة – هدفاً أصيلاً ونعتبر باقي الأهداف مقدمية فإن بالإمكان القول بوجود هدفين لذلك، وأنّهم بعثوا لهدفين مستقلين عن بعضهما.

الأوّل: لكي يكونوا واسطة الاتصال بين البشر وخالقهم وليعبدوا الله، والثاني: لإقرار العدالة بين الناس.

وليس أي من هذين الهدفين مقدمة للآخر بل كل منهما هدف أصلي، خصوصاً وأننا رأينا القرآن الكريم يذكر كلا الهدفين، فما المانع من أن يكونا هدفين أصليين ولا يكون أي منهما مقدمة للآخر؟.

ولهذا الأمر نظائر في مجالات أخرى تعرض لها القرآن.

فمثلاً نجد القرآن الكريم يؤكد على تزكية النفس كثيراً، أنّه يؤكد على هذا التهذيب والتنمية النفسية كثيراً فيقول: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) (الشمس/ 9-10)

ففلاح الإنسان رهين تزكية النفس في نظر القرآن وهنا يقال:

هل أن تزكية النفس هذه هي بنفسها هدف في تصور الإسلام؟.

هل أن تزكية النفس هدف لحياة الإنسان وبعثة الأنبياء وخلقة الإنسان؟.

أم أنها مقدمة؟. وإذا كانت مقدمة فهي مقدمة لأي شيء؟.

هل هي مقدمة لمعرفة الله، ومقدمة للاتصال بالله وعبادته؟.

هل هي مقدمة لإقرار العدالة الاجتماعية؟.

وقد جاء الأنبياء لهدف إقامة العدالة الاجتماعية، ومن الضروري لكي تقوم بين الناس أن تعتبر بعض الصفات التي لا تنسجم مع الحياة الاجتماعية رذيلة، والأخرى المنسجمة معها فضيلة، وحينئذٍ فلابدّ للإنسان أن ينزه نفسه من الصفات التي لا تنسجم مع الحياة الاجتماعية ويخلصها من الحسد والكبر والعجب، وعبادة الذات والهوى وغير ذلك، ويزين نفسه بتلك الصفات التي تعتبر أخلاقاً اجتماعية، وتساعد على إقرار العدالة الاجتماعية مثل الصدق والأمانة والإحسان والمحبة والتواضع وغيرها.

أو قد يقال: أن تزكية النفس – أساساً وبقطع النظر عن أي هدف آخر – هي بنفسها هدف مستقل؟. والآن أيُّ هذه الآراء ينبغي قبوله؟.

إننّا نرى أنّ القرآن يرفض أي نوع من الشرك وبأي معنى كان. أنّه كتاب توحيدي بكل معنى الكلمة.

توحيدي بمعنى أنّه يرفض وجود أي مثل لله (التوحيد الذاتي: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) (الشورى/ 11).

وهو توحيدي بمعنى أنّه يصف الله بكل الصفات التي تعطي الحد الأعلى من الكمال له (لَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى) (الحشر/ 24)، والأمثال العليا (وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأعْلَى) (النحل/ 60).

أنّه كتاب التوحيد، بمعنى أنّه يرفض أيَّ فاعل في قبال الله، ويرى أن أي فاعل، يأتي بعد الله، وفي طوله – كما يصطلح – وهذا هو معنى "لا حول ولا قوة إلا بالله".

وهو كتاب التوحيد بمعنى أنّه لا يرى للكائنات هدفاً أساسياً مستقلاً ونهائياً إلا الله.

وخلال كل ذلك فهو لا يرى للإنسان ـ سواء في حركته التكوينية أو حركته التكليفية والتشريعية ـ هدفاً غير الله.

إن البون يتسع باتساع البعد بين السماء والأرض... بين الإنسان الذي تريده المدارس الفلسفية البشرية وذلك الذي يريده الإسلام. فهناك الكثير من الأشياء التي يقول بها الإسلام والتي تشبه ما يقوله الآخرون، ولكن ليس من زاوية نظر واحدة. إن الإسلام ينظر للأمور دائماً نظرة توحيدية إلهية.

فنحن نعرف أن الإنسان في تجاربه الفلسفية والعلمية توصل إلى وجود قوانين ثابتة غير متغيرة حاكمة في هذا الكون، والقرآن الكريم يقول بهذا الرأي، ولكن ليس بهذا التعبير؛ وإنما يقول به من زاوية إلهية: (فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً)(فاطر/43).

وعلى هذه القاعدة يقبل القرآن مبدأ العدالة، بل هو يعطيه قيمة غير عادية وأهمية خاصة، ولكن لا بعنوان أن العدالة هي هدف نهائي، أو أن العدالة مقدمة ليسعد بها الإنسان في هذه الحياة بهذا الشكل الذي نعرفه من السعادة، بل إنه يعتبر الحياة السعيدة في الدنيا لا يمكن أن تتحقق إلا بالنحو الذي يرضاه الإسلام في ظل نوع من التوحيد العملي، أي أن يكون الإنسان خالصاً لله.

إن إنسان القرآن موجود لا يستطيع تأمين سعادته أحد إلا الله، بمعنى أن الإنسان موجود لا يروي ظمأه إلى السعادة، ولا يؤمن له سد الخلأ، ولا يحقق رضاه الكامل، ولا يقوده في مسيرته الحقيقية؛ إلا الذات الإلهية ((الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب))(الرعد/28) وهو تعبير عجيب ومعجز! وقد ذكر هؤلاء مثبتاً لهم هذه الصفة وهي اطمئنان قلوبهم بذكر الله... ولكن هل تطمئن قلوب الآخرين بأشياء أخرى؟ كلا إن القرآن ينفي ذلك بعد أن يمهد بذكر كلمة (ألا) التنبيهية! إنه يذكر وينبه ويعلن أمراً هاماً، ويقدم كلمة (بذكر الله) وحقها أن تتأخر نحوياً ولكنه يقدمها لتنفيد الحصر كما يقول أهل البيان، ويعلن أنه بذكر الله لا غير، بنسيان ما عدا الله، تطمئن القلوب، وأن الذي يؤمن سعادة القلب المضطرب الباحث عن الحقيقة ليس إلا الله أما كل شيء عداه فما هو إلاّ مقدمة له، إنه موقف من المواقف الإنسانية في مسيرتها الطويلة لا المقصد النهائي، وحتى العبادة كذلك، إذ يقول: (وأقم الصلاة لذكري)(طه/14)، وفي آية الصلاة: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) (العنكبوت/45) يذكر القرآن خاصية الصلاة ويقول عن هدفها: (ولذكر الله أكبر)(العنكبوت/45).

إن الإسلام يريد الإنسان للعبادة وسبيل التقرب إلى الله والتعرف عليه وذكره. وطبيعي أن يحصل الإنسان على قدرته هنا، إلا أن العلم والقدرة بالنسبة لكل الأشياء أيضاً مقدمة لا أصل، وكذلك تزكية النفس فإنها جميعاً أهداف ثانوية، فهي أهداف لشيء ووسائل لشيء آخر .

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (كوى) في القرآن الكريم

معنى (كوى) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

حارب الاكتئاب في حياتك

حارب الاكتئاب في حياتك

عبدالعزيز آل زايد

-

الأقربون أوّلاً

الأقربون أوّلاً

الشيخ مرتضى الباشا

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

محمود حيدر

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

هادي رسول

-

السّبّ المذموم وعواقبه

السّبّ المذموم وعواقبه

الشيخ محمد جواد مغنية

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

معنى (كوى) في القرآن الكريم

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

-

حارب الاكتئاب في حياتك

-

الأقربون أوّلاً

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (3)

-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (بجودك أحيا) بنسختها العاشرة

-

(إيقاع القصّة) احتفاء بيوم القصّة القصيرة، وإعلان عن الفائزين بجائزة (شمس علي)

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

-

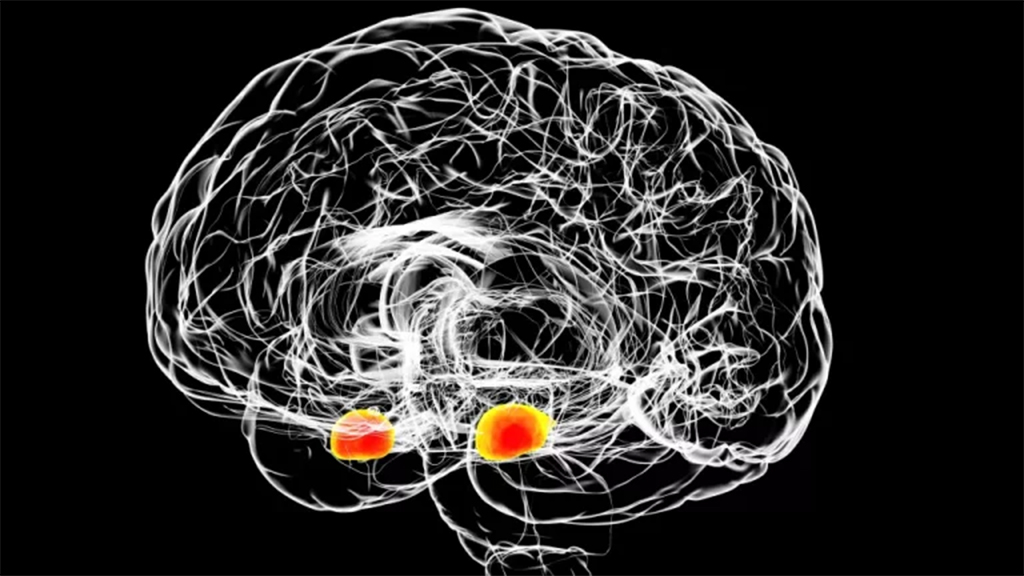

النمو السريع لهيكل رئيسي للدماغ قد يكون وراء مرض التوحد

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)