علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

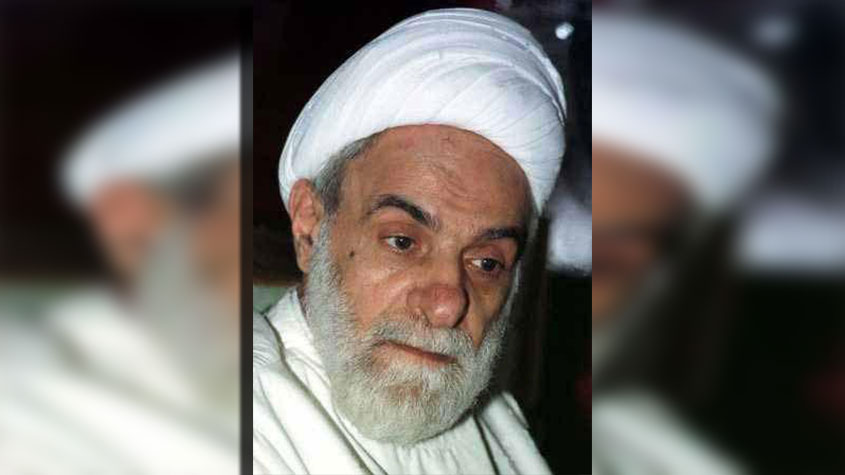

الاسم :

الشيخ شفيق جراديعن الكاتب :

خريج حوزة قُمّ المقدّسة وأستاذ بالفلسفة والعلوم العقلية والعرفان في الحوزة العلميّة. - مدير معهد المعارف الحكميّة (للدراسات الدّينيّة والفلسفيّة). - المشرف العام على مجلّة المحجة ومجلة العتبة. - شارك في العديد من المؤتمرات الفكريّة والعلميّة في لبنان والخارج. - بالإضافة إلى اهتمامه بالحوار الإسلامي –المسيحي. - له العديد من المساهمات البحثيّة المكتوبة والدراسات والمقالات في المجلّات الثقافيّة والعلميّة. - له العديد من المؤلّفات: * مقاربات منهجيّة في فلسفة الدين. * رشحات ولائيّة. * الإمام الخميني ونهج الاقتدار. * الشعائر الحسينيّة من المظلوميّة إلى النهوض. * إلهيات المعرفة: القيم التبادلية في معارف الإسلام والمسيحية. * الناحية المقدّسة. * العرفان (ألم استنارة ويقظة موت). * عرش الروح وإنسان الدهر. * مدخل إلى علم الأخلاق. * وعي المقاومة وقيمها. * الإسلام في مواجهة التكفيرية. * ابن الطين ومنافذ المصير. * مقولات في فلسفة الدين على ضوء الهيات المعرفة. * المعاد الجسماني إنسان ما بعد الموت. تُرجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسيّة والفارسيّة، كما شارك في إعداد كتاب الأونيسكو حول الاحتفالات والأعياد الدينيّة في لبنان.الحقّ والحقيقة (1)

البحث عن الحق والحقيقة غاية إنسانيّة، ما زال الإنسان يسعى نحوها جيلًا بعد جيل، بحيث إنّنا لا نكاد نجد فترة من الزمن أو جماعة من الأمم خلت من مثل هذه الغاية. ومن هذا الحراك نشأت علوم ومعارف وأيديولوجيات وفلسفات. بل ليكاد المرء أن يقطع أن أديانًا ومذاهب وطوائف تشكّلت تحت راية البحث عن الحق والحقيقة. ممّا يعكس انطباعًا كون طبع الإنسان، بل نكاد نقول: إن جوهر الإنسان نزّاع نحو تحقيق هذه الغاية والسير على دربها.

والحقيقة، وإن كانت من الأمور التي انطبع البحث فيها بالتجريد والتعقيد، إلّا أنّ موقعها من الحياة الإنسانيّة حميم للغاية، الأمر الذي أعطاها قيمة عملانيّة وحيويّة. وأوّل البحث عن الحقيقة هو البحث في الحقيقة نفسها. ليصار بعد ذلك البحث عن إمكانيّة معرفة الحقيقة، وعن نوع هذه المعرفة، وقيمتها وتأثيراتها وغير ذلك…

الحقيقة

ورد بحسب قاموس العين أنّ: “الحقيقة ما يصير إليه حقُّ الأمر ووجوبه… وبلغت حقيقة هذا: أي يقين شأنه”، “وحقيقة الرجل: ما لزمه الدفاع عنه من أهل بيته، والجميع حقائق”، “والحقيقة: خلاف المجاز، والحقيقة: ما يحق على الرجل أن يحميه، وفلان حامي الحقيقة، ويقال: الحقيقة الراية. قال عامر بن الطفيل: “أنا الفارس الحامي حقيقة جعفر”[1]. “وبلغ حقيقة الأمر؛ أي يقين شأنه، وفي الحديث لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان حتى لا يعيب مسلمًا بعيب هو فيه؛ يعني خالص الإيمان ومحضه وكنهه”[2].

وقد استقل [لسان العرب] بالتعبير: “الحقيقة في اللغة ما أُقرّ في الاستعمال على أصل وضعه، والمجاز ما كان بضد ذلك، وإنّما يقع المجاز ويُعدَل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاث، وهي: الاتساع، والتوكيد، والتشبيه، فإن عُدِم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة”.

إنّ من يريد استجماع الموارد التفسيريّة اللغويّة لمفردة الحقيقة سيقف عند أمور منها:

الأمر الأوّل: إنّ الأساس اللغويّ للحقيقة كونها في مقابل المجاز، بحيث يكون المعنى تطابقيًّا لا يحتاج إلى إعمال ذهن، أو فذلكات لفظيّة من توكيد وتشبيه واتساع معنى.

الأمر الثاني: إنّ استخراج معنى الحقيقة إنّما نناله من خلال موارد الاستعمال، فتارة نذهب ليكون المقصود بها ما يصير إليه حقُّ الأمر، وأخرى اليقين، وثالثة الإخلاص.

الأمر الثالث: أن نقول الحقيقة ونقصد بها مصاديق مشخّصة لهذه المفردة، من مثل: الراية، أو ما يلزم الدفاع عنه مما يرتبط بعائلة المرء أو… لكنّ الذهاب بعيدًا في دراسة هذه المفردة يأخذنا لدراسة اشتقاقاتها، وهذا لا يرتبط به بحثنا حول “الحقيقة الفلسفيّة”، أو أن ندرس أهم ما يتصل بها من الشبكة اللفظيّة – المفهوميّة، وهو هنا كلمة: الحق. والحق حسب اللغة هو: “نقيض الباطل، حق الشيء يحق حقًّا؛ أي وجب وجوبًا”[3].

و”حقَّ الأمر يُحقّه وأحقَّه: كان منه على يقين، تقول: حققت الأمر وأحققته إذا كنت على يقين منه”. “وحقَّه وحقَّقه: صدَّقه… ويقال أحققت الأمر إحقاقًا إذا أحكمته وصحّحته”. وفي التنزيل: ﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾[4]؛ أي ثبت… وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾[5]؛ أي وجبت وثبتت، وكذلك: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ﴾[6]، “وحقَّه حقًّا وأحقَّه، كلاهما: أثبته وصار عنده حقًّا لا يشك فيه”. “والحق من أسماء الله عزّ وجل، وقيل: من صفاته. قال ابن الأثير: هو الموجود حقيقةً المتحقّق وجوده وإلهيته”.

هذا ومن معاني الحق: “الحق: صدق الحديث. والحق اليقين بعد الشك… واستحقّ الشيء استوجبه”، “والحق المِلْك”.

وقبل أن نبدأ بالاستنتاج، لا بدَّ أن نذهب باتجاه استعمال كلمة الحق والحقيقة؛ لأن هذا يساعدنا كثيرًا على فهم المراد من اللفظ، سواءً في جانب من مدلوله اللغويّ، أو في أبعاده الاصطلاحيّة.

ونبدأ المراجعة مع كتاب الراغب الأصفهاني، إذ يعتبر في كلمة “حق: أصل الحق المطابقة والموافقة… والحق يقال على أربعة أوجه:

الوجه الأوّل: يُقال لموجِد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة، ولهذا قيل في الله تعالى هو الحق، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ﴾[7].

الوجه الثاني: يقال للموجَد بحسب مقتضى الحكمة، ولهذا يقال: فِعل الله تعالى كلّه حق، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً﴾[8]، إلى قوله تعالى: ﴿مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلاَ بِالْحَقِّ﴾[9]، وقال في القيامة: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾[10].

الوجه الثالث: في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه كقولنا: اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق، قال الله تعالى: ﴿فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ﴾[11].

والوجه الرابع: للفعل والقول الواقع .. بحسب ما يجب، وبقدر ما يجب، وفي الوقت الذي يجب، كقولنا: فِعلك حق، وقولك حق، قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾[12]“[13].

ثمّ يستكمل المبحث ليقول: “والحقيقة تُستعمل تارة في الشيء الذي له ثبات ووجود، كقوله (ص) لحارثة: “لكلّ حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟”؛ أي ما الذي ينبئ عن كون ما تدّعيه حقًّا”[14].

أمّا التهانوي في اصطلاحات الفنون، فيقول: “الحق: بالفتح ومعناه في اللغة الفارسيّة: الثابت واللائق والصحيح، والصدق والواجب والأمر المتحقّق وقوعه، والحقيقة. واسم من أسماء الله تعالى، وقول الصدق والوفاء بالوعد كذا في المنتخب. وهو عند الصوفيّة عبارة عن الوجود المطلق غير المقيّد بأي قيد في كشف اللغات. إذن، الحق عندهم هو ذات الله ويجيء في لفظ الحقيقة”[15]، “وفي العرف هو مطابقة الواقع للاعتقاد، كما أنّ الصدق مطابقة الاعتقاد للواقع”[16]. قال التفتازاني في شرح العقائد: “الحق هو الحكم المطابِق للواقع، يطلق على العقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل”[17].

هذا وينقل عن المولوي عبد الرحمن الجامي في شرح الفصوص، في الفص الأوّل: أن الحقائق عند الصوفيّة ثلاث: الأولى حقيقة مطلقة فعَّالة واحدة عالية واجبة وجودها بذاتها، وهي حقيقة الله سبحانه. والثانية: حقيقة مقيَّدة منفعلة سافلة قابلة للوجود في الحقيقة الواجبة بالفيض والتجلّي، وهي حقيقة العالم. والثالثة: حقيقة أحديّة جامعة بين الإطلاق والتقييد، والفعل والانفعال والتأثير والتأثّر، فهي مطلقة من وجه، مقيّدة من آخر، فعّالة من جهة، منفعلة من أخرى. وهذه الحقيقة أحديّة جمع الحقيقتين، ولها مرتبة الأوّلية والآخريّة؛ وذلك لأنّ الحقيقة الفعّالة المطلقة في مقابلة الحقيقة المنفعلة المقيّدة، وكلّ متفرقتين فلا بدّ لهما من أصل هما فيه واحد، وهما فيهما متعّدد مفصَّل. وظاهريّة هذه الحقيقة هي المسمّاة بالطبيعة الكلّيّة الفعّالة والمنفعلة من آخر، فإنّها تتأثّر من الأسماء الإلهيّة وتؤثّر في موادها. وكل واجد من هذه الحقائق الثلاث حقيقة الحقائق التي تحتها، وللحقيقة بهذا المعنى تقسيمات أُخر تجيء في لفظ الماهية. وبعض ما يتعلق بهذا المقام يجيء في لفظ الذات أيضًا. ومنها الماهية باعتبار الوجود، فعلى هذا لا تتناول المعدوم، وإطلاق الحقيقة بهذا المعنى أكثر من إطلاقها بمعنى الماهية مطلقًا… وفي مجمع السلوك، أمّا الحق والحقيقة في اصطلاح مشايخ الصوفيّة؛ فالحق هو الذات والحقيقة هي الصفات[18].

إلى هنا نلحظ أن تماوجات من الاستخدام العرفيّ للاستعمال اللغويّ وللتداول الاصطلاحّي، دخلت على مفردتي الحق والحقيقة. وهي كانت تحمل بالغالب الأعم أبعادًا ترتبط أحيانًا بجانب المعنى، إذ يختلف التطابق اللغويّ عن ذاك المجازيّ ولو بتوسّع عند التعريف اللغويّ للمسألة. وفي بعض الأحيان كان يشير إلى البعد التملّكيّ الذي يلقي بالمسؤوليات على المرء عندما يرتبط معنى الحق بما يتوجب على الإنسان اتجاه أهله، والدفاع عن ذاك الحق الذي يمثّل خصائص القيمة الإنسانيّة من مال وعرض وحميّة في حفظ الكرامات. وتأخذ المفردات معنى النظام القيميّ بمعنى القسط والحكمة، أو معنى العقل العمليّ، أو معنى الحكمة النظريّة، أو المعنى السلوكيّ الصوفي الذي يحمل مجمل أو كلّي ما يعنيه النظام المعرفيّ الصوفيّ لهذا المصطلح. وقد لحظنا هذا التحليل بشكل واضح في موارد ثلاث:

المورد الأوّل: القرآنيّ: وقد استند النص القرآنيّ إلى الجانب اللغويّ باعتباره البيان، الذي من خلاله يدخل النص نحو عالم المعنى، ثمّ تحرّك النص نحو حركة المفردة في الصياغات التي أرادها القرآن الكريم في نظام هدايته المعرفيّ والقيميّ والأخلاقيّ؛ إذ الحق كلمة، وإن كان الأصل فيها المطابقة والموافقة، إلّا أّنها كانت تشير – حسب الآيات – أحيانًا إلى إيجاديّة الموجِد سبحانه على طبق نظام الحكمة، وبطبق نفس الحكمة كانت المفردة تذهب لإظهار عظمة الموجَد بما هو آية تكشف فعل العظمة والحكمة لدى الخالق سبحانه.

وسواءً أكنا مع الآيات نستكشف الجانب الإيجاديّ من جهة الموجِد أو الموجَد، ففي الحالتين هناك نفي لأي لغو ولعب أو عبثيّة في الإيجاد، وهو الحق. ثمّ إنّ نظام الهداية القرآنيّ استعمل الحق بمعنى مطابقة الاعتقاد لما عليه الواقع ونفس الأمر، وليس أي مطابقة، بل بما يشمل حكمة الفعل والقول والواقع نفسه، هذا الواقع الذي يشير في ثبات صدق معناه إلى الحقيقة نفسها… ومن هذا الميدان القرآنيّ تشبَّعت الذهنيّات الكلاميّة والصوفيّة، وإن بالنحو الذي شكّلت فيه هذه الاستفادة القاعدة الغائية لمعنائيّة المفردة لديهم.

ولو أردنا الاستزادة في هذا المعنى، فسنجد في كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم قوله: “إنّ الأصل الواحد في هذه المادّة [الحق] هو الثبوت مع المطابقة للواقع، فهذا القيد مأخوذ في مفهومها في جميع المصاديق ﴿فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ﴾[19]، بسوء أعمالهم وانكدار سريرتهم: ﴿وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾[20]، ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[21]، ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾[22]؛ ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَ الضَّلاَلُ﴾[23]… فاستعمل الحق في هذه الآيات الكريمة في مقابل الباطل والضلال، والباطل ما ليس له ثبوت، والضلال ما خرج وانحرف عن ما هو عليه. والحق قد يتصف بأمور: نزّل الكتاب بالحق، القصص الحق، إنّ الرسول حق، إلى الله مولاهم الحق، قوله الحق، والوزن يومئذٍ الحق، دين الحق، ربكم الحق، إنّ وعد الله حق، لقد جاءك الحق من ربك… فإذا كان الله تعالى حقًّا، وكذلك قوله وما آتاه، وما من عنده، وما يقضي به ويحكم، وما يدعو إليه، وما أنزله وما أرسله، فكيف يجوز للفرد العاقل أن يميل عنها، ويسلك مسالك غيرها، مع العلم بضلالها وبطلانها وبعدها عن الحقيقة والواقعيّة؟

ثمّ إنّ الاستعمال بحرف الباء كما في: إنا أرسلناك بالحق، نزَّل الكتاب بالحق، نتلوها عليك بالحق، قد جاءكم الرسول بالحق… إشارة إلى أن التنزيل والتلاوة والخلق والفتح والهداية كلّها من قبيل الفعل والتأثير، والفعل من الأعراض لا تحقّق ولا ثبوت له إلّا في موضوع، والمعنى إنّا إرسلناك على منهاج وبرنامج صحيح حق، وكذلك سائر الآيات. وأما التعبير بالباء دون على؛ فإنّ الإرسال ليس على طبق الحق وصورته، بل بالحق وبمنهاج الحق، وهذا أبلغ”[24].

وهكذا نجد حجم الأثر القرآنيّ في تكوين ذهنيّة فلسفيّة، حِكميّة في البحث بالأمور، بحيث إنّ هناك تماهيًا في معالجة الموضوع على طبق البناء القرآنيّ وبلغة فلسفيّة.

ومن هنا، رأينا إشارات اللغة إلى دلالات تشير إلى الهويّة بمعناها الفلسفيّ في مثال “الراية” وما ترمز إليه، كما رأينا أصل المطابقة الثبوتيّة مع الواقع والمعنى.. ثمّ لما ذهبنا لتحليل الصوفيّة فقد وجدناها تقوم على الموجِد بما هو حق، وعلى الحقيقة المقيّدة القابلة للوجود من الحقيقة الواجبة بالفيض والتجلّي. إلى أن تركَّب عندهم البعد الثالث للحقيقة، وهو الجامع للحقيقتين الفاعلة والمنفعلة بلحاظ الجمع بين الحيثيتين، وهنا تظهر بوضوح اللغة الخاصة التي آلت إليها الصوفية بتأثّر من البناء القرآنّي واللغة الفلسفيّة. وليس بعيدًا عن هذا، وجدنا الكتابات الصوفيّة التي أخذت الطابع البحثيّ العرفانيّ بمعناه الحكميّ قد قسّمت سير معرفة الدين إلى: سر الشريعة، وأطوار الطريقة، ثمّ أنوار الحقيقة. ليرتكز أنّ الحقيقة هي ذاك المحور الثابت للمعنى والواقع الذي عنه يصدر كلّ معنى وتجلّيات الوقائع.

وليس بعيدًا عن هذه الدلالات تشكّلت المعاني الكلاميّة لمفردَتَي الحق والحقيقة؛ فالحق “هو في العرف كلّ ما كان اعتقاد ثبوته أو نفيه علمًا، أو ظنًّا، أو صوابًا، أو الخبر عن ثبوته صدقًا وصوابًا، والباطل عكسه [الحدود والحقائق للمرتضى]، كلّ فعل حسن [المعتمد في أصول الدين]، هو ما علم صحته، سواء علم ذلك بدليل أو بغير دليل [الرسائل العشر]، هو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والمذاهب [شرح العقائد النسفية].

أمّا الحقيقة: “كل لفظ أفيد به ما وضع له في أصل اللغة لمواضعه اللغويّة أو الشرعيّة أو العرفيّة. ويستعملها المتكلّمون في نفس الشيء، وتستعمل في التصور الجاري في الفعل مجرى نفس الشيء [الحدود والحقائق للمرتضى]”[25].

من الواضح في هذه التفسيرات لدلالة الحق والحقيقة انتسابها للبيئة اللغويّة والقرآنيّة بشكلٍ أساس. مما يؤكّد مرة جديدة أنّ البناء المركزيّ لحركة المعنى في هاتين المفردتين كان قرآنيًّا، وأنّ البيان عاد ليتسم بسمات الجهد الذي بذله أهل الاختصاص كلّ حسب العلم أو الفن الذي ينتسب إليه.

وهذا ما يضعنا أمام حقيقة أنّ الفكر الإسلاميّ يقوم على تصورات وأصول قرآنيّة تشكّل بُعد “الإلهياّت” فيه. ثمّ إنّ التحليل والبيان والرسوم تتخذ بُعد المعرفة التخصّصيّة لدى أهل كلّ فن وعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، دار العلم للملايين -1987 م، الجزء4، الصفحة 161.

[2] ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 1414، الجزء 10، الصفحة 52.

[3] الخليل الفراهيدي، قاموس العين، تحقيق: مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، بيروت، دار ومكتبة الهلال، الجزء 3، الصفحة 6.

[4] سورة القصص، الآية 63.

[5] سورة الزمر، الآية 71.

[6] سورة يس، الآية 7.

[7] سورة الأنعام، الآية 62.

[8] سورة يونس، الآية 5.

[9] سورة يونس، الآية 5.

[10] سورة يونس، الآية 53.

[11] سورة البقرة، الآية 213.

[12] سورة يونس، الآية 33. وسورة غافر، الآية 6.

[13] الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، بيروت/ دمشق، دار القلم/ الدار الشامية، 1412 هـ، الصفحة 246.

[14] المصدر نفسه، المعطيات نفسها.

[15] محمد بن علي بن القاضي التهانوي، موسوعةكشاف اصطلاحات الفنون، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناتي، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة 1، 1996، الجزء 1، الصفحة 682.

[16] المصدر نفسه، الصفحة 682.

[17] المصدر نفسه، الصفحة 682.

[18] موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون، مصدر سابق، الصفحة 687.

[19] سورة الأعراف، الآية 30.

[20] سورة البقرة، الآية 42.

[21] سورة الأعراف، الآية 118.

[22] سورة الأنفال، الآية 8.

[23] سورة يونس، الآية 32.

[24] حسن مصطفوى، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، المجلد الثاني، الصفحتان 262 و 263.

[25] مجموعة الكلام في مجمع البحوث، شرح المصطلحات الكلامية، قم، مجمع البحوث الإسلامية، 1415، الصفحة 128.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (سبل) في القرآن الكريم

معنى (سبل) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

فينومينولوجيا الغيب، بَداؤها عينُ خفائِها (1)

فينومينولوجيا الغيب، بَداؤها عينُ خفائِها (1)

محمود حيدر

-

مناجاة الذاكرين (6): ذكر الله لذّة الأولياء

مناجاة الذاكرين (6): ذكر الله لذّة الأولياء

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

بين الإيمان والكفر

بين الإيمان والكفر

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

ما الذي يهمّ أنت أم أنا؟ يتذكر الأطفال ما هو مهم للآخرين

ما الذي يهمّ أنت أم أنا؟ يتذكر الأطفال ما هو مهم للآخرين

عدنان الحاجي

-

بين الأمل والاسترسال به (1)

بين الأمل والاسترسال به (1)

الشيخ محمد مهدي شمس الدين

-

{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ..} لا تدلُّ على تزكية أحد (2)

{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ..} لا تدلُّ على تزكية أحد (2)

الشيخ محمد صنقور

-

العزة والذلة في القرآن الكريم

العزة والذلة في القرآن الكريم

الشيخ عبد الله الجوادي الآملي

-

ماذا نعرف عن القدرات العظيمة للّغة العربية؟

ماذا نعرف عن القدرات العظيمة للّغة العربية؟

السيد عباس نور الدين

-

لا تبذل المجهود!

لا تبذل المجهود!

عبدالعزيز آل زايد

الشعراء

-

الإمام الهادي: بهجة أبصار العارفين

الإمام الهادي: بهجة أبصار العارفين

حسين حسن آل جامع

-

سيّد النّدى والشّعر

سيّد النّدى والشّعر

حبيب المعاتيق

-

أيقونة في ذرى العرش

أيقونة في ذرى العرش

فريد عبد الله النمر

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

خارطةُ الحَنين

خارطةُ الحَنين

ناجي حرابة

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

-

وقف الزّمان

وقف الزّمان

حسين آل سهوان

-

سجود القيد في محراب العشق

سجود القيد في محراب العشق

أسمهان آل تراب

-

رَجْعٌ على جدار القصر

رَجْعٌ على جدار القصر

أحمد الماجد

-

خذني

خذني

علي النمر

آخر المواضيع

-

معنى (سبل) في القرآن الكريم

-

فينومينولوجيا الغيب، بَداؤها عينُ خفائِها (1)

-

أطباء الأسنان قد يتمكنون قريبًا من (إعادة نمو) مينا الأسنان باستخدام هلام بسيط

-

مناجاة الذاكرين (6): ذكر الله لذّة الأولياء

-

الإمام علي الهادي (ع) الشخصية الوقورة

-

سياسة المتوكل مع الإمام الهادي (ع) (1)

-

الإمام الهادي (ع) وفتنة خلق القرآن

-

الإمام الهادي: بهجة أبصار العارفين

-

معنى (زرب) في القرآن الكريم

-

بين الإيمان والكفر