علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".نقد هرمنيوطيقا العقل الأدنى (2)

في حقبة الحداثة الفائضة التي نشهد وقائعها اليوم، سنجد كيف تهافَتَ التأويلُ العقلانيّ لتصيرَ معه صورة الإنسان الحديث أقربَ إلى وجهٍ مشوَّهٍ وسط َلوحةٍ سيرياليّةٍ تعكس السخط على الذات وعلى العالم معاً. ففي عصر التقنية الجائرة ستتخذ المجتمعات المعاصرة سبيلها إلى انزلاقات باتت معها أدنى إلى أوعية متّصلة عصيَّة على فهمِ راهنِها والمقبلِ من أيامها.

بدا واقعُ الحالِ كما لو تُرِكَت تلك المجتمعات بلا راعٍ وسط ضبابٍ كثيفٍ من الحاجات والغرائز الدفينة. وليس مستغرباً أن يظهر من نقَّاد الغرب من يرى إلى التقدم التقني على أنه مجرد طلاء خادع لحضارة أرهقها التشاؤم وانعدام اليقين. ومع أن من روّاد الفلسفة النقديّة من تنبّه باكراً إلى ذلك بالنقد مثل فرويد ونيتشه وأقطاب مدرسة فرانكفورت وسواهم، إلا أن تطوراً جوهرياً لم يحدث ليعيد الهرمنيوطيقا إلى محراب الاهتمام بالمبدأ المؤسّس كمصدر أصيل لفهم حقائق الوجود.

على سبيل المثال، لم تكن النتائج المعرفيّة لثورة كانط الكوبرنيكيّة لتمرَّ من دون عواقب مقلقة. صحيح أنه أعاد في تأويليّاته ربط العارف بالمعروف من أجل أن يؤسس لهرمنيوطيقا تُحوِّلُ الفلسفةَ إلى علم، إلا أنه لم يفلح في مدَّعاه لتعذُّر تحويلهِ إلى واقع موضوعي.

بدا كأنَّ تأويلية وحدة العارف والمعروف لدى “ناقد العقل المحض”، تعود القهقرى إلى كهف “الأنا أفكر” الديكارتي كمبدأ أصيل لاستقراء العالم وفهمه. ومع أن أرقى ما وصلت إليه تأويلات الحداثة، مع الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر في محاكاته “الكينونة المحتجبة” التي تلهم المؤوِّل وتدعوه إلى الاستماع لندائها، إلا أن هذه التأويلات ما لبثت أن حطَّت في دنيا المقولات العشر من دون أن يتفقّه المبدأ الراعي للوجود، أو أن يدرك باب الانفتاح عليه.

أكثر ما تُستظهرُ فيه اختبارات الهرمنيوطيقا الحديثة حين تستفهم عن الظاهر والمحتجب في الوجود. ولئن كان لنا أن نبيِّن هذه المسألة فسنكون بإزاء مشهديتين تأويليتين لكل منهما سؤالها الخاص: الأولى: تسأل عن عالم الأشياء والماهيات والممكنات وتنحصر مهمتها بالهندسة المنطقيّة التي وضعها أرسطو لنشاط الفكر البشري. الثانية: تمضي بالسؤال إلى عالم غيبي فوق زماني. مع ما يحويه من عناصر متداخلة لا تتوقف مفاعيلها على الاستفهام عن الشيء وشيئيته، ولا على الانسان بما هو كائن متفرِّد يجهر بالسؤال، ولا كذلك عن سر الوجود المطلق.. وإنما أيضاً وأساساً عن السؤال نفسه بما هو سؤال مؤسِّس تنطوي فيه كل أسئلة الوجود.

ومتى عرفنا أن هرمنيوطيقا التفاؤل الخلاَّق هي حركة حاوية للزمن، وتستطيع أن تنقل سؤال الكينونة المثلثة الأضلاع من حال التبدد والزوال إلى مقام الرسوخ والديمومة، عرفنا تلقاء ذلك أن التأويل المقيَّد بالماهيات الفانية لا تكاد معارفة وأفهامه تظهر حتى تضمحل وتفنى، ثم لتكون النتيجة تبدُّد السؤال وتبدُّد جوابه في الآن عينه.

كان الفيلسوف الألماني فرانز فون بادر Franz Von Baader (1756- 1841) (وهو أحد أهم فلاسفة عصر المثالية الألمانية) يتحدث عن المبدأ الذي يؤسِّس ويؤسَّسُ منه وعليه. وقد قارب موضوعه الشائك على نحو فارق فيه معظم فلاسفة الحداثة من ديكارت مروراً بكانط وصولاً الى هيغل ومن تبعهم.

الممارسة التأويلية عند بادر تبتدئ بالسؤال عن الذي يؤسّس بنية الكينونة وبنية التفكير. ويقصد بذلك المبدأ الأساسيّ الذي يُحدِثُ الكينونة ويؤيّدها ويرعاها. وهذا المبدأ يجيء إثر النسيان الذي اقترفته الميتافيزيقا الأولى لمّا فصلت شأن الله عن شأن العالم. أما النتيجة التي يتوصل اليها فون بادر فهي التنظير لتأويلية متفائلة تضادُّ تأويليات التشاؤم الحداثي وتقوم على الوصل بين الموجود والواجد.

وبناء على هذه النتيجة الهرمنيوطيقية يصبح كل تفكير ذاتي للموجود المحدود مفكَّر فيه، وبالتالي، يعرِف أنه مفكَّر فيه في الوقت نفسه. بذلك يكون بادر أول من أماط اللثام عن الخلل المعرفي في أنانية “الكوجيتو الديكارتي”، على أساس أن “الأنا أفكر” (الكوجيتو) هي دائماً في الوقت نفسه أنا مفكّرٌ فيّ إذا أنا أفكٍّر (cogitor ergo cogito).

الاستفهام الهرمنيوطيقي المسكون بالرجاء هو نقيض الهرمنيوطيقا المتشائمة التي أخذت بناصية العقل لِتسُدَّ عليه آفاق التعرّف على الحقيقة الكامنة وراء الظواهر. الهرمنيوطيقا الموصولة بالوحي، لا تقبل التبدُّد لأنها محفوظة على الدوام بما يفيض عليها الكلام الإلهي من علم. أما سؤالها الموصول بعروة وثقى بالمبدأ فإنه سؤال حاوٍ جميع الأسئلة المستفهمة عما يستغلقُ من خفايا الكون والإنسان.

ذلك يعني أن السؤال في مقام الهرمنيوطيقا الراجية متضمَّنٌ في مظاهر الوجود وكوامنه فلا يفصل بينهما فاصلٌ أبداً. فهو أصل وجوهر عمل الهرمنيوطيقا في طورها “المابَعدي”، وهو الطور المجاوز للهرمنيوطيقا الأدنويّة التي ألزمت تفكير الإنسان بحدود الماهيات، وحالت دون تَفَكُّرِه بما وراء عالم الحس. فهنالك ينتهي المؤوِّل على نحو مما انتهت إليه عَدَمياتِ الحداثة المتشائمة، لتظهر في أجلى تداعيها مع العدمية النيتشوية عبر تأويليتها المشهورة حول “العود الأبدي لذات النفس”.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

محمود حيدر

-

حينما يتساقط ريش الباشق

حينما يتساقط ريش الباشق

عبدالعزيز آل زايد

-

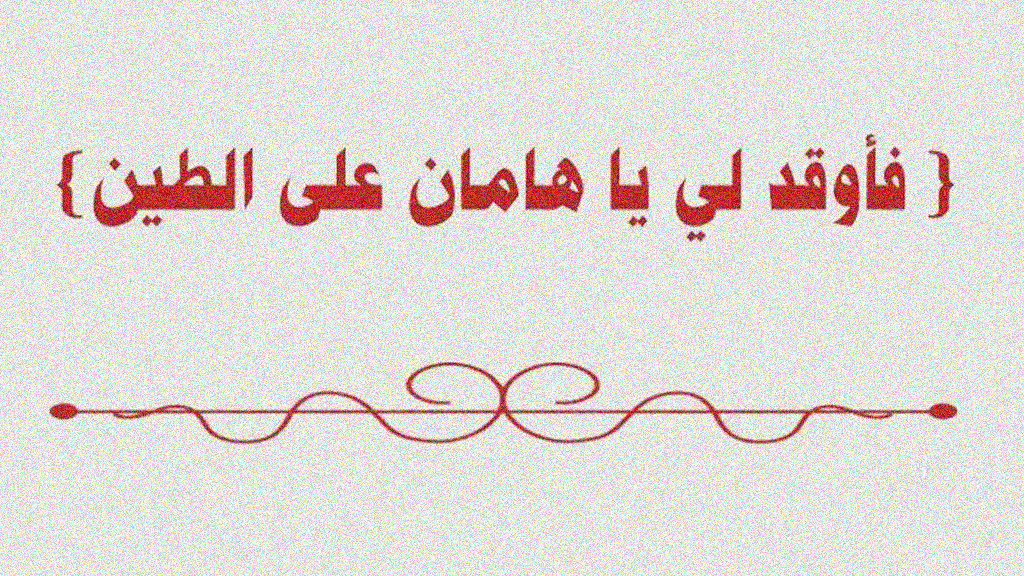

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

الشيخ مرتضى الباشا

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

معنى (فلك) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

-

حينما يتساقط ريش الباشق

-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

-

(الاستغفار) الخطوة الأولى في طريق تحقيق السّعادة

-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

-

التّشكيليّة آل طالب تشارك في معرض ثنائيّ في الأردن

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

-

كيف نحمي قلوبنا؟

-

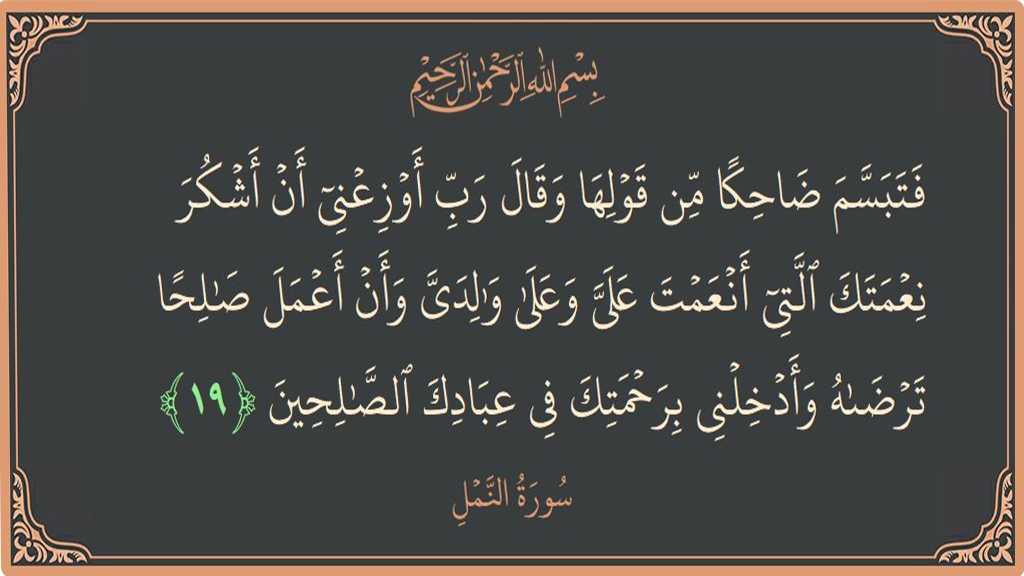

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)