علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشيخ شفيق جراديعن الكاتب :

خريج حوزة قُمّ المقدّسة وأستاذ بالفلسفة والعلوم العقلية والعرفان في الحوزة العلميّة. - مدير معهد المعارف الحكميّة (للدراسات الدّينيّة والفلسفيّة). - المشرف العام على مجلّة المحجة ومجلة العتبة. - شارك في العديد من المؤتمرات الفكريّة والعلميّة في لبنان والخارج. - بالإضافة إلى اهتمامه بالحوار الإسلامي –المسيحي. - له العديد من المساهمات البحثيّة المكتوبة والدراسات والمقالات في المجلّات الثقافيّة والعلميّة. - له العديد من المؤلّفات: * مقاربات منهجيّة في فلسفة الدين. * رشحات ولائيّة. * الإمام الخميني ونهج الاقتدار. * الشعائر الحسينيّة من المظلوميّة إلى النهوض. * إلهيات المعرفة: القيم التبادلية في معارف الإسلام والمسيحية. * الناحية المقدّسة. * العرفان (ألم استنارة ويقظة موت). * عرش الروح وإنسان الدهر. * مدخل إلى علم الأخلاق. * وعي المقاومة وقيمها. * الإسلام في مواجهة التكفيرية. * ابن الطين ومنافذ المصير. * مقولات في فلسفة الدين على ضوء الهيات المعرفة. * المعاد الجسماني إنسان ما بعد الموت. تُرجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسيّة والفارسيّة، كما شارك في إعداد كتاب الأونيسكو حول الاحتفالات والأعياد الدينيّة في لبنان.الولاية والتّمكين بين الاصطلاح وحراك المعنى (2)

إن قراءةً لهذين النموذجين تشير إلى أن المفردة قد تطلق بشكل مباشر، وقد تطلق بشكل موهم لمعنًى آخر، إلا أنها لو تمّ تتبعها في الباب الذي ترد فيه وفي التفريعات التي تتوالى عنها لأمكن إرجاعها إلى المفردة الأولى، بحيث يستبين هنا مثلًا: أن الولاية هي التمكّن بحسب مآلاتها، وأن التمكّن هو القدرة على التصرف بما يتماهى مع شأنية الولي الذي منه كانت كل ولاية..

إلا أن الملفت أيضًا أن التعابير وإن أتت بصيغ عامة قد تصح على الفرد في ولايته وتمكّنه، وعلى الجماعة في ولايتها وتمكّنها أيضًا، لكن المقاصد التي يبتغيها أصحاب الشروحات، بل والإرشادات التعليمية إنما تلحظ البعد الفردي في تربيته الأنفسية، وفي رابطه مع الوجود كحقيقة عامّة مركزها الأول في مرحلتها الأولى الإنسان الفرد نفسه، وبأفضل الظروف ضمن جماعته الخاصة ومركزها الأول في مرحلتها الثانية الألوهية كمحور لحركة السير والسلوك، ووشيج الصلة بين المبدأ والمعاد في المنطلق والمصير الوجوديين..

وهذا يعني أن الاستهداف إنما انحصر في الجانب الفردي عند كل من القراءات الصوفية أو العرفانية على السواء.. وبقي بُعد التمكُّن الثاني للولاية بامتدادها الذي يطال حركة الجماعة بما هي أمّة لا بما هي فرقة غريب عن المسار العلمي، بل والروحي إلا أن يُقيِّض الله أحيانًا شخصيات تستند على الولاية والتمكّن الأنفسي الفردي، إلا أنها تتجاوزه نحو الولاية والتمكّن الخلائقي، وإن بشكل غير مقنّن ومدروس غالبًا رغم وجود بعض الاستثناءات، ومن هذه الاستثناءات أذكر الإمام الخميني (قده)، لكن قبل الدخول في معالجاته المنظومية لموضوعة الولاية أودّ لفت الانتباه إلى ملاحظتين:

الملاحظة الأولى: أن بعض شرّاح الكتب الصوفية والعرفانية تنبّه إلى هذه الحقيقة، لكنه تحدّث عنها بما هي من مستلزمات الانتساب إلى ولاية النبي (ص) دون أن يؤسّس لها بحراك التمكّن الاجتماعي والسياسي، وأذكر هنا نصًّا لعبد الرزاق الكاشاني، إذ يقول:

التمكّن آخر مقامات الولاية ونهاية مراتب التداني، وبداية مقامات التدنّي، وهو أول السفر الثاني، لأنه ردّ إلى البقاء وخُلع عليه خلعة الوجود للاصطفاء: انشرح صدره بالله، فشاهد رسوم الخلقية في عين الحقية، فأدنى حقائق المعارف والحكم التي هي من أسرار الاسم “الهادي” لتكميل الناس بالأصالة – إن كان نبيًّا – وإلا فبالخلافة والوراثة إن كان وليًّا.. فالولي في هذه الأمّة له من هذه المقامات نصيب على سبيل وراثة محمد (ع) وخلافته، وكما أنّ النبي (ع) لما فرغ من سلوكه في مقام ﴿أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ [53/10] رُدّ إلى مقام الخلقية والتنزّل إلى مبالغ عقول الأمم؛ فقامت نفوس أمته مقام نفسه، فأخذ يهديهم ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ [2/129]، فكذلك هذا الولي الوارث، إذا فرغ من سلوكه، ألهمه الله بالمكاشفة، وعلّمه الحقائق بالمسامرة، فقام نفوس الأحداث من المريدين مقام نفسه، ويربّيهم ويعلّمهم ويزكّيهم وراثةً وخلافة منه (ص)[1].

الملاحظة الثانية: أن الدور الذي أدّاه الإمام الخميني (قده) في حقل العرفان الاجتماعي – السياسي يكاد أن يشابه الدور الذي قام به محيي الدين بن عربي في العرفان الفردي، إذ استطاع أن ينطلق من الأعراف والحكم واللطائف والمعارف الصوفية المبثوثة هنا وهناك، فأعطاها ثوبها المنظومي مضيفًا إليها الكثير من المعارف الأخرى التي شكّلت مدرسة لها ما قبلها وما بعدها.

إلا أن الملحوظ في الحراك العرفاني عند الإمام الخميني (قده) هو إدخاله عناصر من قراءة النص على أساس المقاصد الإلهية للهداية. وقيم الرسالة النبوية منذ انطلاق حركة النبوّة إلى خاتمها رسول الله محمد (ص) القائمة على مجابهة الظلم والباطل والجهل بقيم الحق والعدل والمعرفة. وإدخاله الاجتهاد الإسلامي بأبعاده الفقهية منها والمعنوية. وإدخاله بعد المعرفة الزمنية كصنو للمعرفة التوحيدية في مباحث الإلهيات بالمعنى الأخص. مما أقام منهجه رضوان الله عليه على أصل التوحيد في الولاية التي تنعكس من حيث الموقف على صيغتي التبرّي لكل صنوف الجهالة والظلم بما هو شرك عظيم.. والتولي بما هو روح الانتماء الروحي والسياسي إلى حقائق الإيمان وبسط العدل في الحياة.

كما وتقوم على ركني التدبّر بما يشكّل من رؤية للوجود والإنسان والحياة، والتدبير بما هو شأن قيادة الحياة على أسس تدبّرية، إذ بمقدار ما يتماهى التدبّر بالتدبير ويتفاعلان نماءً نورانيًّا ومعرفيًّا بمقدار ما يتعمّق التمكّن في النفس الفردي ويتسع عشقًا ولائيًّا ساريًا في الخلائق، وبين العباد حتى إذا ما وصل إلى اكتمالاته فصل الناس بفيصل صراطيته إلى مؤمن محب وكافر مبغض. وإذا كانت هذه الحالة قد ألفناها مع ولاية محمد وآله (ع) فإن ما يشابهها ويقاربها مشهود بانقسام الناس مع ولاية الإمام العرفانية السياسية إلى محب مندفع وإلى معاد بغيض، بحيث كان لهذه الولاية آثارها المعنوية والسياسية في الحياة العامة أيضًا..

أضف أن الإمام (قده) تدخل حتى في بعض الحيثيات التي أضفت على العرفان طابع العموم السياسي والجهادي فصار الشهيد عنوان العارف، وصار الخندق محراب صلاة، وصارت بذلة القتال خرقة الصوفي، وصارت الحياة محضر الله والسير والسلوك هو إعمار الأرض وخدمة العباد وإرشادهم إلى عناوين العزة والكرامة فيهما يكون السبق وأهلهما هم السابقون السابقون..

وقد استند الإمام (قده) في كل ذلك إلى الأحدي من البشر صاحب الكشف الأتم، والحقيقة الشاملة المطلقة رسول الله محمد (ص) ونوراه المنبعثان من فيض ولايته أمير المؤمنين علي (ع) وسيدة نساء العالمين الزهراء (ع). وقد قدّمهم هذه المرة على صورة الإسلام بما هو الدين القيّم الشامل للعالمين، الدين الذي أراد الله له أن يظهره على الدين كله.. لا على صورة المذهب والتفسير الخاص الذي ينخنق داخل أسوار العصبيات والتحزّبات، وانطلق ليقول رضوان الله عليه: إن صاحب المكنة الولائية، بل وأصل التمكّن في الأرض إنما يكون بالترشّح عن سمة الولاية المحمّدية؛ فالمستأمن على الناس العارف بأحوالهم وبحق الله فيهم لا يمكن أن ينحصر في همومه وقضاياه داخل طريقة هنا أو فرقة هناك أو مذهب هنالك، بل هو روح الولاية المنغرسة في أنفس الخلائق والمبثوثة بين عباد الله الذين ظُلموا لقولهم ربنا الله.

وقد أسّس لهذا المعنى من زاويتي المعرفة النظرية والإرشادات العملية.. فكانت الأولى هي بعد العرفان النظري الذي سعى لشرحه في كتاب مصباح الهداية.

والذي جاء في مقدّمته “الصلاة والسلام على أصل الأنوار ومحرم سر الأسرار المستغرق في غيب الهوية والمنمحى عنه التعيّنات السوائية أصل أصول حقيقة الخلافة، وروح أرواح منصب الولاية، المستتر في حجاب عز الجلال والمخمَّر بيدي الجلال والجمال، كاشف رموز الأحدية بجملتها، ومظهر حقايق الإلهية برمّتها، المرآة الأتم الأمجد سيدنا أبو القاسم محمد (ص)، وعلى آله الشموس الطالعة من فلك الخلافة الأحمدية”[2].

واستكمالًا لهذا التأسيس فإنه (قده) اعتبر أن التماهي بصاحب الحقيقة المحمّدية يمكِّن من إرشاد الخلائق إلى كمالاتهم اللائقة بهم وقد أسهب في هذا الأمر بشكل واسع.

أما على المستوى العملي فلقد أوصى ابنه السيد أحمد أن يتفكّر في حجم معاناة النبي (ص) لهداية قومه، بحيث قال ما أوذي نبي مثلما أوذيت. وأنه (ص) كيف استمر في رعاية الناس، ثم يقول لابنه: “إن أولئك الذين بلغوا هذا المقام أو ما يماثله لا يختارون العزلة عن الخلق أو الانزواء فهم مأمورون بإرشاد وهداية الضالين إلى هذه التجلّيات - وإن كانوا لم يوفقوا أحيانًا كثيرة في ذلك. أما أولئك الذين بلغوا مرتبة ما من بعض هذه المقامات، وغابوا عن أنفسهم بارتشاف جرعة ما وظلوا بذلك في مقام الصعق، فإنهم وإن كانوا قد حازوا مرتبة ومقامًا عظيمًا إلا أنهم لم يبلغوا كمال المطلوب”[3].

فمعيار الكمال في عرفان الإمام (قده) هو هجر العزلة لإخراج العباد من أسر الشرور والمصالح الضيقة، واستفحال الظلم والجهل فيهم.. وهذا ما يحتاج إلى نحو من الولاية تكسر الصورة النمطية لمشيخة الصوفية بروح رسالية تقتبس من نور رسول الله أسوتها..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني، شرح منازل السائرين، تحقيق وتعليق محسن بيدارفر، مؤسسة التاريخ العربي.

[2] الإمام الخميني، مصباح الهداية، (بيروت: دار القارئ، سنة 1997)، الصفحة 13.

[3] الإمام الخميني، مصباح الهداية، المصدر السابق، الصفحة 16.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

محمود حيدر

-

حينما يتساقط ريش الباشق

حينما يتساقط ريش الباشق

عبدالعزيز آل زايد

-

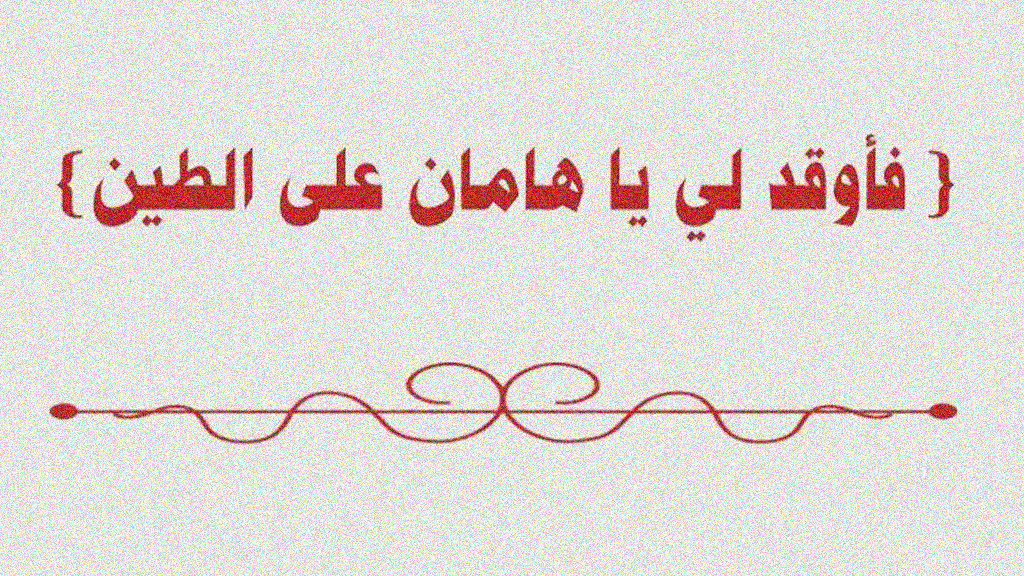

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

الشيخ مرتضى الباشا

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

معنى (فلك) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

-

حينما يتساقط ريش الباشق

-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

-

(الاستغفار) الخطوة الأولى في طريق تحقيق السّعادة

-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

-

التّشكيليّة آل طالب تشارك في معرض ثنائيّ في الأردن

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

-

كيف نحمي قلوبنا؟

-

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)