قرآنيات

المنع من تفسير القرآن بالرأي

الفيض الكاشاني

روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من فسر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ. وعنه (عليه السلام) : من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وعنه وعن الأئمة القائمين مقامه (عليه السلام) أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح. وفي تفسير العياشي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ فهو بعد من السماء. وفيه وفي الكافي عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) قال ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر.

أقول: لعل المراد بضرب بعضه ببعض متشابهاته إلى بعض بمقتضى الهوى من دون سماع من أهله أو نور وهدى من الله، ولا يخفى أن هذه الأخبار تناقض بظواهرها ما مضى في المقدمة الأولى من الأمر بالاعتصام بحبل القرآن والتماس غرائبه وطلب عجائبه والتعمق في بطونه والتفكر في تخومه وجولان البصر فيه وتبليغ النظر إلى معانيه فلا بد من التوفيق والجمع.

فنقول: وبالله التوفيق إن من زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما يترجمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن حد نفسه، وهو مصيب في الإخبار عن نفسه، ولكنه مخطئ في الحكم برد الخلق كافة إلى درجته التي هي حده ومقامه، بل القرآن والأخبار والآثار تدل على أن في معاني القرآن لأرباب الفهم متسعًا بالغًا ومجالًا رحبًا. قال الله عز وجل: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد: 24] وقال سبحانه: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]. وقال {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38]. وقال: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83].

وقال النبي (صلى الله وآله وسلم): إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى، فما وافق كتاب الله فاقبلوه، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط، وكيف يمكن العرض ولا يفهم به شيء، وقال (صلى الله وآله وسلم): القرآن ذلول ذو وجوه، فاحملوه على أحسن الوجوه. وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) إلا أن يؤتي الله عبدًا فهمًا في القرآن.

وقال (عليه السلام) من فهم القرآن فسر جمل العلم. أشار به إلى أن القرآن مشير إلى مجامع العلوم كلها، إلى غير ذلك من الآيات والأخبار، فالصواب أن يقال من أخلص الانقياد لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولأهل البيت (عليهم السلام) وأخذ علمه منهم وتتبع آثارهم واطلع على جملة من أسرارهم، بحيث حصل له الرسوخ في العلم والطمأنينة في المعرفة وانفتحت عينا قلبه، وهجم به العلم على حقائق الأمور، وباشر روح اليقين، واستلان ما استوعره المترفون، وأنس بما استوحش منه الجاهلون، وصحب الدنيا ببدن روحه معلقة بالمحل الأعلى، فله أن يستفيد من القرآن بعض غرائبه، ويستنبط منه نبذًا من عجائبه، ليس ذلك من كرم الله تعالى بغريب ولا من جوده بعجيب، فليست السعادة وقفًا على قوم دون آخرين، وقد عدوا (عليهم السلام) جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أنفسهم، كما قالوا سلمان منا أهل البيت (عليهم السلام) فمن هذه صفته لا يبعد دخوله في الراسخين في العلم، العالمين بالتأويل، بل في قولهم نحن الراسخون في العلم كما دريت في المقدمة السابقة، فلا بد من تنزيل التفسير المنهي عنه على أحد وجهين: الأول: أن يكون للمفسر في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه، ليحتج على تصحيح غرضه ومدعاه، ولو لم يكن ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى، وهذا تارة يكون مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته، وهو يعلم أنه ليس المراد بالآية ذلك، ولكن يلبس به على خصمه، وتارة يكون مع الجهل، ولكن إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه، ويترجح ذلك الجانب برأيه وهواه، فيكون قد فسر القرآن برأيه، أي رأيه هو الذي حمله على ذلك التفسير، ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه.

وتارة قد يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلًا من القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه أريد به ذلك، كمن يدعو إلى الاستغفار بالأسحار، فيستدل عليه بقوله (عليه السلام) تسحروا فإن السحور بركة، ويوهم أن المراد به التسحر بالذكر، وهو يعلم أن المراد به الأكل، وكالذي يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول قال الله تعالى: {اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى} [طه: 24]، ويشير إلى قلبه ويؤمي إلى أنه المراد بفرعون، وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسينًا للكلام وترغيبًا للمستمع وهو ممنوع منه. وقد يستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل، فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعًا أنه غير مراد به، فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي.

الوجه الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المبهمة والمبدلة وما فيها من الاقتصار والحذف والاضمار والتقديم والتأخير، وفيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والرخص والعزائم والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك من وجوه الآيات، فمن لم يحكم ظاهر التفسير ومعرفة وجوه الآيات المفتقرة إلى السماع، وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية، كثر غلطه ودخل في زمرة من يفسر بالرأي، فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير أولًا ليتقي مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط، فإن ظاهر التفسير يجري مجرى تعليم اللغة التي لا بد منها للفهم، وما لا بد فيه من السماع فنون كثيرة منها ما كان مجملًا لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصلًا مثل قوله سبحانه: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] فإنه يحتاج فيه إلى بيان النبي (صلى الله عليه وآله) بوحي من الله سبحانه، فيبين تفصيل أعيان الصلوات وأعداد الركعات ومقادير النصب في الزكاة وما تجب فيه من الأموال وما لا تجب وأمثال ذلك كثيرة. فالشروع في بيان ذلك من غير نص وتوقيف ممنوع منه.

ومنها الإيجاز بالحذف والإضمار كقوله تعالى: {وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا} [الإسراء: 59] معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها، فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء، ولا يدري أنهم بماذا ظلموا أو أنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم. ومنها المقدم والمؤخر وهو مظنة الغلط كقوله تعالى {وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى} [طه: 129] معناه ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى[1] لكان لزامًا، وبه ارتفع الأجل ولولاه لكان نصبًا كاللزام إلى غير ذلك كما سنذكره في مواضعها.

روي عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني أنه روى في تفسيره بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) يقول: إن الله تبارك وتعالى بعث محمدًا فختم به الأنبياء فلا نبي بعده، وأنزل عليه كتابًا فختم به الكتب فلا كتاب بعده، أحل فيه حلالًا وحرم حرامًا، فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فيه شرعكم وخبر من قبلكم وبعدكم وجعله النبي (صلى الله عليه وآله) علمًا باقيًا في أوصيائه، فتركهم الناس وهم الشهداء على أهل كل زمان، وعدلوا عنهم ثم قتلوهم واتبعوا غيرهم وأخلصوا لهم الطاعة حتى عاندوا من أظهر ولاية ولاة الأمر وطلب علومهم، قال الله سبحانه: {فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ} [المائدة: 14] ولا تزال تطلع على خائنة منهم، وذلك أنهم ضربوا بعض القرآن ببعض، واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، واحتجوا بالمتشابه وهم يرون أنه المحكم، واحتجوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام، واحتجوا بأول الآية وتركوا السبب في تأويلها، ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا موارده ومصادره إذ لم يأخذوه عن أهله فضلوا وأضلوا، واعلموا رحمكم الله أنه من لم يعرف من كتاب الله عز وجل الناسخ من المنسوخ والخاص من العام والمحكم من المتشابه والرخص من العزائم والمكي والمدني وأسباب التنزيل والمبهم من القرآن في ألفاظه المنقطعة والمؤلفة وما فيه من علم القضاء والقدر والتقديم والتأخير والمبين والعميق والظاهر والباطن والابتداء من الانتهاء والسؤال والجواب والقطع والوصل والمستثنى منه والجار فيه والصفة لما قبل مما يدل على ما بعد والمؤكد منه والمفصل وعزائمه ورخصه ومواضع فرائضه وأحكامه ومعنى حلاله وحرامه الذي هلك فيه الملحدون والموصول من الألفاظ والمحمول على ما قبله وعلى ما بعده، فليس بعالم بالقرآن ولا هو من أهله، ومتى ما ادعى معرفة هذه الأقسام مدع بغير دليل فهو كاذب مرتاب مفتر على الله الكذب ورسوله ومأواه جهنم وبئس المصير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] لكان مثل ما أنزل بعاد وثمود لازمًا لهذه الفكرة وأجل مسمى عطف على كلمة أي ولولا العدة بتأخير العذاب وأجل مسمى لأعمارهم أو لعذابهم إلزامًا والفصل للدلالة على استقلال كل منهما بنفي اللزوم، القمي. قال: اللزام الهلاك، قال: وكان ينزل بهم ولكن قد أخرهم إلى أجل مسمى (منه).

تعليقات الزوار

الكتاب

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الفرج سيأتي وإن طال

الفرج سيأتي وإن طال

عبدالعزيز آل زايد

-

معنى (ثبط) في القرآن الكريم

معنى (ثبط) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

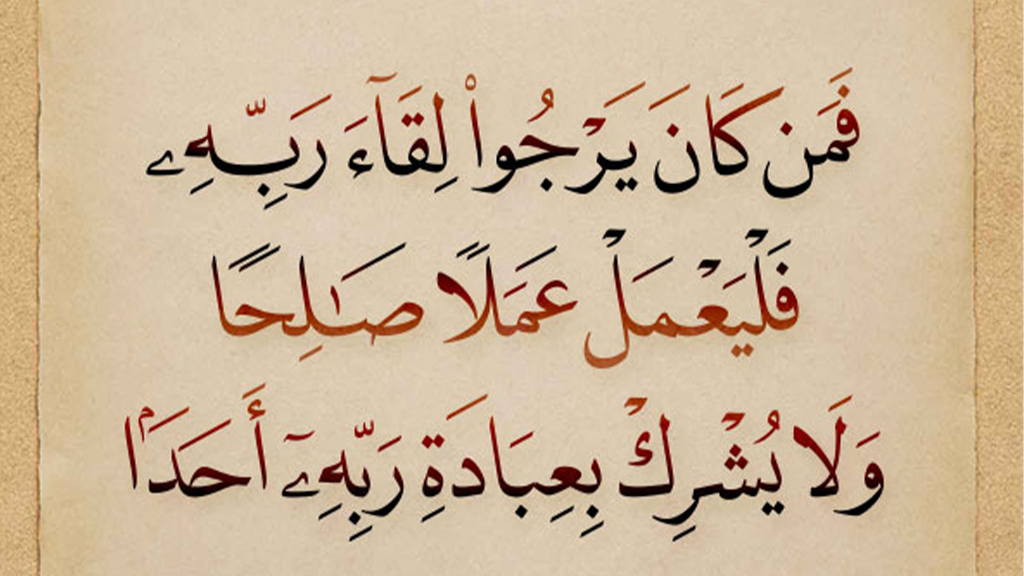

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

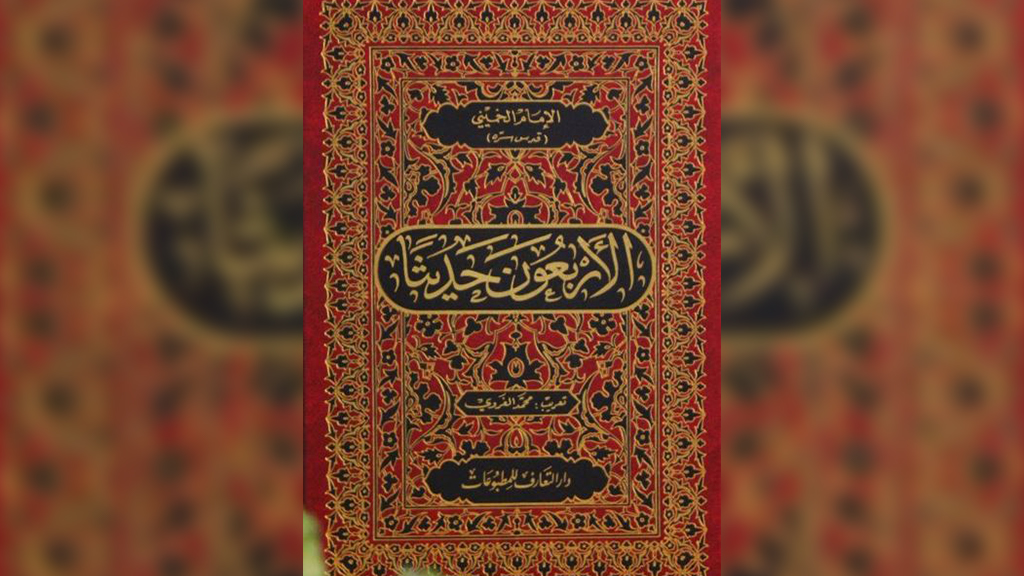

قراءة في كتاب: الأربعون حديثًا للإمام الخميني (قدّس سرّه)

قراءة في كتاب: الأربعون حديثًا للإمام الخميني (قدّس سرّه)

السيد عباس نور الدين

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

الشهيد مرتضى مطهري

-

متى ينبثق الوعي لدى المولودين الجدد؟

متى ينبثق الوعي لدى المولودين الجدد؟

عدنان الحاجي

-

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)

الشيخ محمد صنقور

-

شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)

شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)

الشيخ مرتضى الباشا

-

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

الفيض الكاشاني

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

أحمد آل سعيد: الأولاد يردّون دين الأهل في المستقبل

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

-

الفرج سيأتي وإن طال

-

معنى (ثبط) في القرآن الكريم

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

-

مناجاة المريدين (13): يا حبيبَ التائبين

-

قراءة في كتاب: الأربعون حديثًا للإمام الخميني (قدّس سرّه)

-

زكي السّالم: (كي تتضخّم الأنا عندك، لا تنسَ هذا الشّرط)

-

(هل غاب الإمام المهدي (ع) ليكتسب خبرة قيادية؟) جديد السّيّد ضياء الخبّاز

-

معنى (القلم) في القرآن الكريم