قرآنيات

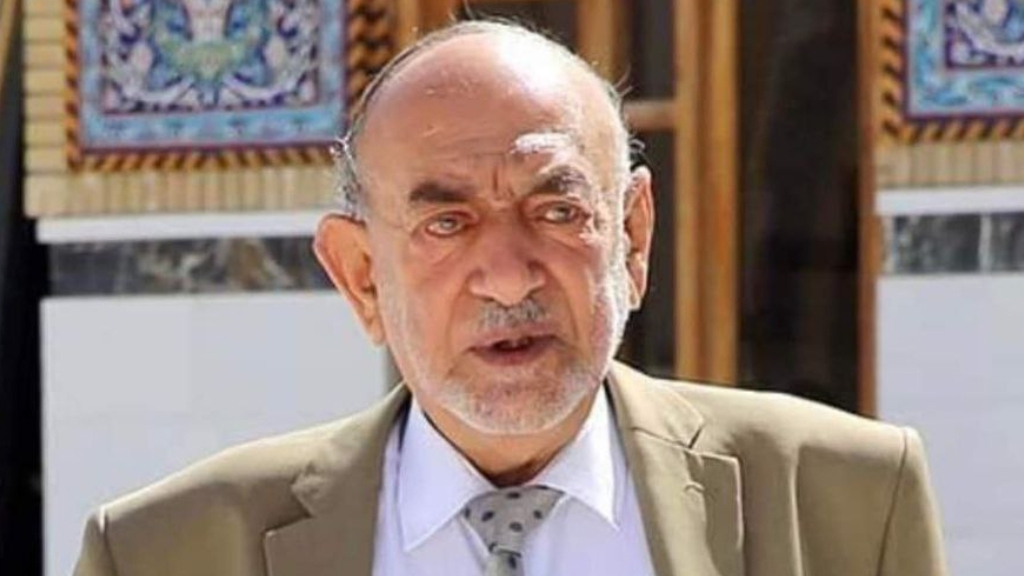

معلومات الكاتب :

الاسم :

الدكتور محمد حسين علي الصغيرعن الكاتب :

عالم عراقيّ وشاعر وأديب، ولد في مدينة النجف الأشرف عام 1940 م، حوزويّ وأكاديميّ، حصل على الدكتوراه في الآداب بدرجة الامتياز عام 1979 م، وعلى درجة الأستاذية عام 1988 م، وعلى مرتبة الأستاذ المتمرس عام 1993 م، ومرتبة الأستاذ المتمرس الأول عام 2001 م. له العديد من المؤلفات منها: موسوعة الدراسات القرآنية، موسوعة أهل البيت الحضارية، ديوان أهل البيت عليهم السلام، التفسير المنهجي للقرآن العظيم. توفي الله في 9 يناير عام 2023 بعد صراع طويل مع المرض.مجاز القرآن بإطاره البلاغي العام (1)

يبدو أن الجاحظ (ت: 255 هـ) هو أول من استعمل المجاز للدلالة على جميع الصور البيانية تارة، أو على المعنى المقابل للحقيقة تارة أخرى، بل على معالم الصورة الفنية المستخلصة من اقتران الألفاظ بالمعاني، فهو كمعاصريه يعبر عن جمهرة الفنون البلاغية كالاستعارة والتشبيه والتمثيل والمجاز نفسه، يعبر عنها جميعا بالمجاز، ويتضح هذا جليًّا في أغلب استعمالات الجاحظ البلاغية التي يطلق عليها اسم المجاز، وقد انسحب هذا على المجاز القرآني لديه (1). ويعلل هذا التواضع عند الجاحظ ومعاصريه بأمرين:

الأول: إرجاع صنوف البيان العربي وتفريعاته إلى الأصل، وهو عندهم: المجاز بمعناه الواسع.

الثاني: عدم وضوح استقلالية هذه المصطلحات بالمراد الدقيق منها في مفهومها ودلالتها كما هي الحال في جلائها بحدود معينة بعد عصر الجاحظ عند كل من ابن قتيبة (ت: 276 هـ) وعلي بن عبد العزيز المعروف بالقاضي الجرجاني (ت: 366 هـ) وعلي بن عيسى الرماني (ت: 386 هـ) وسليمان بن حمد الخطابي (ت: 388 هـ) وأبي هلال العسكري (ت: 395 هـ) مما قد يعتبر بدايات إصطلاحية في إطار ضيق، ولكنه قد يحدد بعض معالم الرؤية.

فالجاحظ حينما يتحدث عن المجاز القرآني فإنه ينظر له بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (النساء/10). ويعد هذا من باب المجاز والتشبيه على شاكلة قوله تعالى: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ (المائدة/43). وعنده أن هذا قد يقال لهم، وإن شربوا بتلك الأموال الأنبدة، ولبسوا الحلل، وركبوا الدواب، ولم ينفقوا منها درهما واحدا في سبيل الأكل، وتمام الآية ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (النساء/10) مجاز آخر... فهذا كله مختلف، وهو كله مجاز.(2)

والجاحظ هنا ينظر الى المجاز باعتباره في قبال الحقيقة، وهو قسيم لها، في تنظيره له، وتلك بداية لها قيمتها الفنية.

ويرى البعض أن إطلاق المجاز في معناه الدقيق إنما بدأ مع المعتزلة، وهم مجوزون له لوروده في القرآن، وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية، واعتبر المجاز دون مبرر أمرًا حادثًا، وفنًّا عارضًا، لم يتكلم به الأوائل من الأئمة والصحابة والتابعين، فقال: وتقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها إن استعمل لفظا الحقيقة والمجاز في المدلول أو الدّلالة، فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين، ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، وبكل حال فهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثالثة الأولى.. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز، هو أبو عبيدة معمّر ابن المثنى في كتابه، ولكنه لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عني بمجاز الآية ما يعبر عن الآية... وإنما هذا إصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين(3).

ولا نريد أن نناقش ابن تيمية في نفيه لمصطلح المجاز في القرون الثلاثة الأولى، في حين استعمله بمعناه الاصطلاحي العام كل من الجاحظ (ت: 255 هـ) وابن قتيبة (ت: 276 هـ) وهما من أعلام القرن الثالث، لا نجادله بهذا لوضوح وروده، بقدر ما نؤيده في حدود أن المعتزلة كانوا مجدين في هذا المنحى، وإن كان الفضل الحقيقي في إرساء أسسه، واستكمال مناهجه يعود الى الشيخ عبد القاهر وهو ليس معتزليًّا.

وكان محمد بن يزيد المبرد (ت: 285 هـ) قد استعمل المجاز بالمؤدى نفسه الذي استعمله به أبو عبيدة من ذي قبل للدلالة على ما يعبر به عن تفسير لفظ الآية أو ألفاظها، ولا دلالة اصطلاحية عنده فيه(4).

على أن ابن جني (ت: 392 هـ) قد أشار إلى حقيقة وقوع الكلام مجازًا في عدة مواضع من "الخصائص" ونصّ عليه بل ذهب إلى أولويته في الكلام، ووافق ابن قتيبة في موارد منه، وأخذ ذلك عنه، يقول ابن جني في هذا السياق: "اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة، وذلك عامة الأفعال، نحو: قام زيد، وقعد عمر، وانطلق بشر، وجاء الصيف، وانهزم الشتاء. ألا ترى أن الفعل يفاد منه معنى الجنسية. فقولك: قام زيد معناه: كان منه القيام، وكيف يكون ذلك وهو جنس، والجنس يطبق جميع الماضي وجميع الحاضر، وجميع الآتي الكائنات من كل من وجد منه القيام. ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد في وقت ولا في مئة ألف سنة مضاعفة القيام كله الداخل تحت الوهم، هذا محال عند كل ذي لبّ، فإذا كان كذلك علمت أن (قام زيد) مجاز لا حقيقة، وإنما هو وضع الكل موضع البعض للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير(5).

وهذا التعليل من ابن جني قائم على أساس نظرة الموحدين وأهل العدل في مقولتهم "لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين". فالله سبحانه وتعالى موجد القوة في الإنسان على القيام، والإنسان يؤدي ذلك القيام، ولكن لا بحوله ولا قوته، فليس هو قائمًا في الحقيقة، بل الطاقة التي أوجدها الله تعالى عنده، هي وما خوله إياه كانا عاملين أساسين في القيام، فلا هو بمفرده قائم، ولا القيام بمنفي عنه، وإنما هو أمر بين أمرين، فكان القيام بالنسبة اليه مجازًا.

ولا يهمنا هذا بقدر ما يهمنا إشارة ابن جني إلى المجاز في عدة مواضع من الخصائص، لعل أهمها من يجعل فيه المجاز بعامة قسيما للحقيقة، متحدثًا عنه وعن خصائصة بإطار بلاغي عام قد يريد به التشبيه والاستعارة والمجاز بوقت واحد، وذلك قوله: "إن الكلام لا يقع في الكلام ويعدل عن الحقيقة إليه إلا لمعان ثلاثة هي: الاتساع والتوكيد والتشبيه، فإن عدمت هذه الأوصاف الثلاثة كانت الحقيقة البتة"(6).

ولا نريد ان نناقش ابن جني في هذا الاتساع وذلك التوكيد أو التشبيه كما فعل ابن الأثير (ت: 637 هـ) في متابعته هذه الوجوه، فذلك مما يخرج البحث عن دائرته إلى قضايا هامشية لا ضرورة إليها، بل نقول أن المجاز في قيمته الفنية لا يختلف عن الحقيقة في قيمتها الفنية، فكلاهما يهدف إلى الفائدة المتوخاة من الكلام. قال الحسن بن بشير الآمدي (ت: 370 هـ)" الكلام إنما هو مبني على الفائدة في حقيقته ومجازه"(7).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1): ابن تيمية، كتاب الأيمان: 34.

(2): المبرد: المقتضب في أغلب استعمالاته لإطلاق المجاز.

(3): ابن جني، الخصائص: 2 / 448.

(4): المصدر نفسه: 2 / 442.

(5): الآمدي، الموازنة بين الطائيين: 179.

(6): الرماني، النكت في إعجاز القرآن: 76.

(7): المصدر نفسه: 86.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (3)

النظام الاقتصادي في الإسلام (3)

الشهيد مرتضى مطهري

-

مناجاة المريدين (12): عبدي...كُن لي مُحبًّا

مناجاة المريدين (12): عبدي...كُن لي مُحبًّا

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)

الشيخ محمد صنقور

-

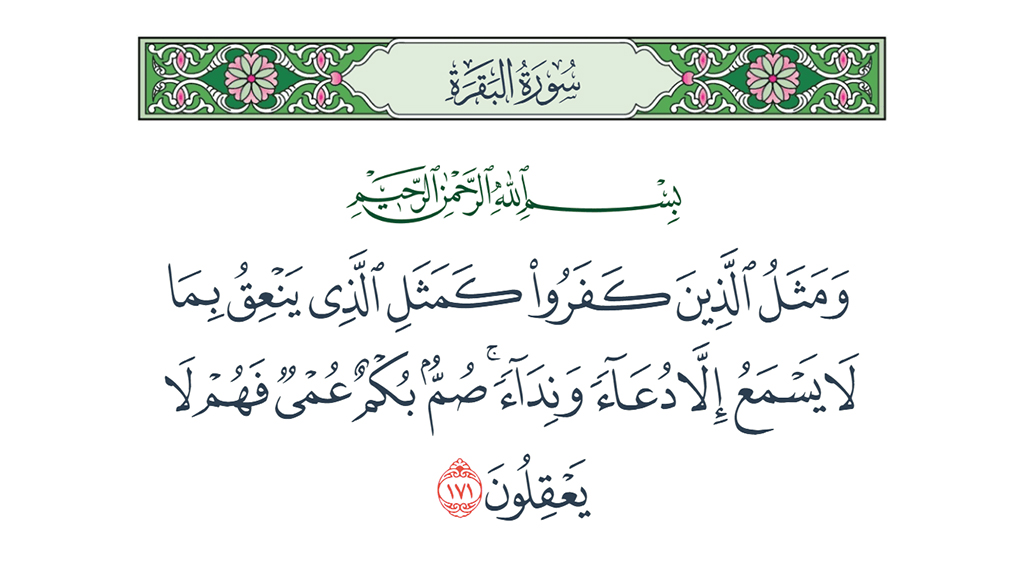

معنى (نعق) في القرآن الكريم

معنى (نعق) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

بحثًا عن أنصار المهدي (عج)

بحثًا عن أنصار المهدي (عج)

السيد عباس نور الدين

-

شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)

شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)

الشيخ مرتضى الباشا

-

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

الفيض الكاشاني

-

في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (5)

في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (5)

محمود حيدر

-

صبغة الخلود

صبغة الخلود

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

تمارين الحركة جانب ضروري من اللياقة البدنية كلما تقدّمنا في السّنّ

تمارين الحركة جانب ضروري من اللياقة البدنية كلما تقدّمنا في السّنّ

عدنان الحاجي

الشعراء

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

علي الأكبر (ع): جمال لا يشبهه أحد

علي الأكبر (ع): جمال لا يشبهه أحد

حسين حسن آل جامع

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

آخر المواضيع

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (3)

-

مناجاة المريدين (12): عبدي...كُن لي مُحبًّا

-

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)

-

يا جمعه تظهر سيدي

-

شربة من كوز اليقين

-

جمعيّة سيهات في ضيافة البيت السّعيد

-

(الأنماط الشّخصيّة وأثرها على بيئة العمل) محاضرة لآل عبّاس في جمعيّة أمّ الحمام الخيريّة

-

(شذرات من أدب الرّحلات) محاضرة لنادي قوافي الأدبيّ قدّمها الشّاعر زكي السّالم

-

الإيمان بالمهدي (عج) في زمن التّشكيك

-

معنى (نعق) في القرآن الكريم