من التاريخ

معلومات الكاتب :

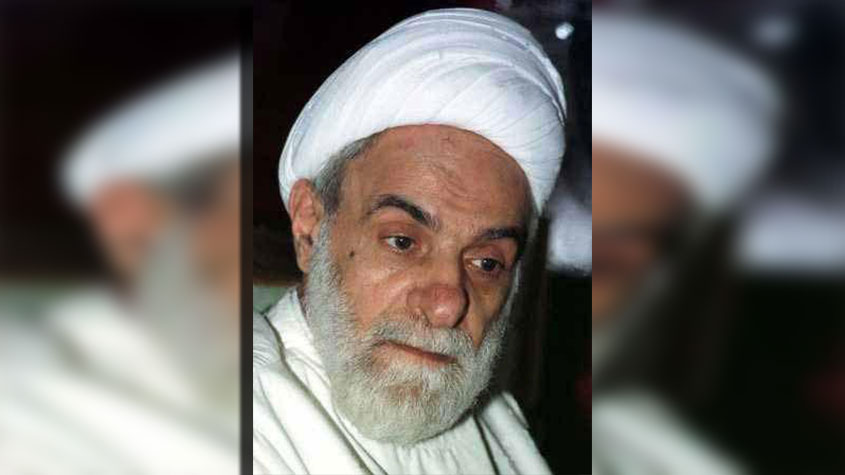

الاسم :

الشيخ محمد مهدي شمس الدينعن الكاتب :

الشيخ محمد مهدي شمس الدين، (1936م-2001م) عالم دين ومفكر إسلامي ومحدّث، كان رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان. بدأ نشاطه العلمي والسياسي في مدينة النجف الأشرف ودرس عند السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي. عاد عام 1969م إلى لبنان وتولّى رئاسة الاتحاد الخيري الثقافي الذي أسس عام 1966م و باشر بنشاطات ثقافية وفكرية وتبليغية. من مؤلفاته: نظام الحكم والإدارة في الإسلام، مطارحات في الفكر المادّي والفكر الديني، ثورة الحسين في الوجدان الشعبي، بين الجاهلية والإسلام وغير ذلك.الواقع الاجتماعي والسياسي حين تولى الإمام علي (ع) الحكم

إن المثل الأعلى للحياة في الإسلام هو التقوى. وإن التقوى هي الفضيلة في أرفع معانيها، وإن الإنسان المتقي هو الإنسان الذي وعى وجود الله وأمره ونهيه في كل ما يلم به من فعل أو قول، وجعل من نفسه خلية إنسانية حية تعمل بحرارة وإخلاص على رفع مستوى الكيان الاجتماعي الذي تضطرب فيه، وصدر في ذلك كله عن إرادة الله المتجلية فيما شرع من أحكام.

هذا هو المثل الأعلى للحياة في الإسلام، فما الذي يحول بين الإنسان وبين بلوغه؟

الذي يحول بين الإنسان وبين بلوغ هذا المثل الأعلى هو أن تقفر حياته من الشعور بالله كطاقة نفسية فاعلة، ويتبع ذلك بصورة حتمية أن يفقد الدين ما له من أثر توجيهي في حياة الإنسان، وإذا فقد الإنسان هذين (الشعور بالله، والدين) لم تعد الجماعة التي يعيش فيها تعني بالنسبة إلى شيئًا، ولا يعود يستلهم في سلوكه سوى ذاته هو، والنتيجة الطبيعية لهذا هي أن يصبح إنسانًا فرديًّا أنانيًّا.

إذا استوى وجود الإنسان على هذا النحو كان بعيدًا عن التقوى، وكان واقعه حائلاً بينه وبين التقوى. وإن وجه الفائدة في جعل التقوى مثلاً أعلى للحياة هو أن يكون مفهوم الطبقة الذي يستتبع حكمًا تقويميًّا لطائفة من الناس منبثقًا من التقوى، بدلاً من أن ينبثق هذا المفهوم من الاقتصاد أو الحرب، وبذلك تكون الطبقات ظاهرة اجتماعية تعود على المجتمع بالخير، بدلاً من أن تكون تعبيرًا حادًّا عن التفسخ الاجتماعي.

فإذا عدنا لنرى واقع المجتمع الإسلامي في الوقت الذي ولي فيه الإمام علي (ع) الحكم ألفيناه مجتمعًا مريضًا منحرفًا فقد الدين قوته الدافعة عندهم، واستشرت الروح القبلية فيهم، وعاد المثل الأعلى للحياة عندهم المال والقوة. ويقتضينا فهم هذا الواقع أن نلم بالأسباب التي أدت إليه.

ولي عثمان بن عفان الخلافة بعد عمر بن الخطاب فكانت خلافته إيذانًا بأفول سياسة وبزوغ عهد سياسي جديد. فلقد اتبع عثمان منذ ولي الحكم سياسة خطرة في المال والولايات، فقد طفق يهب خواصه وذوي رحمه ومن يمت إليه بنسب أو سبب الأموال العظيمة ويخصهم بالمنح الجليلة، ويحملهم على رقاب الناس، وولى على البلدان الإسلامية شبانًا من بني أمية، لا يحسنون الحكم ولا السياسة، ذوي روح تسلطية عاتية، لم ينل منها الإسلام شيئًا مذكورًا.

وهكذا كونت هذه الطبقة طبقة أريستوقراطية من الأغنياء المترفين الذين لا تزال تعتمل في صدورهم القيم البدوية الجاهلية. وقد امتد نفوذ هذه الطبقة في خلافة عثمان امتدادًا هائلاً، فسيطرت على الحكم سيطرة مطلقة، وحازت الأموال العظيمة التي أفاءها الله على المسلمين، والتي كان المفروض فيها أن تذهب إلى المعدمين والفقراء، وانتشرت هذه الطبقة في طول البلاد الإسلامية وعرضها حين فتح لها عثمان باب الهجرة والتنقل في البلاد الإسلامية.

وإلى جانب هؤلاء كانت ثمة طبقة أخرى تتألف من الأعراب وأهل البادية وكانت القوى المسلحة في الدولة الإسلامية مكونة منهم، ينضم إليهم من دخلوا في الإسلام من الأمم غير العرب، هؤلاء كانوا يلقون في زمن عثمان حيفًا كبيرًا من طبقة الأريستوقراطيين الناشئة، الطامحة إلى مزيد من القوة والاستعلاء بسبب ما يعتمل في نفوس أفرادها من قيم البداوة.

وكانت عاقبة ذلك أن تضخمت الفروق بين الطبقات تضخمًا كبيرًا من الناحية المادية والمعنوية، وانقلبت الأثرة إلى طغيان، وانقلب الحقد إلى زئير، وتراكم الطغيان حتى وجد رد فعل طاغ في ثورة المظلومين، الذين أثقلهم الظلم الفادح، على حكومة عثمان وعلى ولاته، وكانت عاقبة ذلك كله قتل عثمان.

وجاء الناس إلى الإمام يطلبون منه أن يلي الحكم، ولكنه أبى عليهم ذلك، لا لأنه لم يأنس من نفسه القوة على ولاية الحكم وتحمل تبعاته، فقد كان عليه السلام على تمام الأهبة لولاية الحكم، كان قد خبر المجتمع الإسلامي من أقطاره، وخالط كافة طبقاته، وراقب حياتها عن كثب، ونفذ إلى أعماقها، وتعرف على الوجدان الطبقي الذي يشدها ويجمعها.

وقد مكنه من ذلك كله المركز الفريد الذي كان يتمتع به من النبي صلى الله عليه وآله، فهو وزيره ونجيبه، وأمين سره، وقائد جيوشه، ومنفذ خططه، ومعلن بلاغاته.. هذه المنزلة الفريدة التي لم يكن أحد من الصحابة يتمتع بها أعدته إعدادًا تامًّا لمهمة الحكم.

وقد كان النبي يبتغي من وراء إناطة هذه المهام كلها به إعداده للمنصب الإسلامي، ليصل إليه وهو على أتم ما يكون أهلية واستعدادًا، ولقد غدا من نافلة القول أن يقال أنه عليه السلام هو الخليفة الذي كان يجب أن يلي حكومة النبي في المجتمع الإسلامي، وإذا لم يقدر له أن يصل إلى الحكم بعد النبي فإنه لم ينقطع عن الحياة العامة، بل ساهم فيها مساهمة خصبة، فقد كان أبو بكر ثم عمر ومن بعدهما عثمان لا يسعهم الاستغناء عن آرائه في السياسة والقضاء والحرب، وخاصة في خلافة عثمان فقد كان فيها على أتم الصلة بالتيارات التي تمخر المجتمع الإسلامي، لكن عثمان لم ينتفع كثيرًا بالتوجيه الذي كان الإمام يقدمه إليه لأن بطانة متعفنة كانت تحيط بهذا الخليفة.

فأنت ترى أنه لم يأب الحكم لأنه لم يأنس من نفسه القوة عليه، وإنما أباه لأمر آخر: لقد كان يرى المجتمع الإسلامي وقد تردى في هوة من الفوارق الاجتماعية التي ازدادت اتساعًا بسبب السياسة التي اتبعها ولاة عثمان مدة خلافته، ولقد كان يرى التوجيهات الدينية العظيمة التي عمل النبي طيلة حياته على إرساء أصولها في المجتمع العربي قد فقدت فاعليتها في توجيه حياة الناس، وكان عليه السلام يعرف السبيل الذي يرد الأشياء إلى نصابها، فإنما صار الناس إلى واقعهم هذا لأنهم فقدوا الثقة بالقوة الحاكمة التي تهيمن عليهم، فقدوا الثقة بهذه القوة كناصر للمظلوم وخصم للظالم، فراحوا يسعون إلى إقرار حقوقهم وصيانتها بأنفسهم.

وهكذا، رويدًا رويدًا انقطعت الصلة بينهم وبين الرموز المعنوية التي يجب أن تقود حياتهم، والسبيل إلى تلافي هذا الفساد كله هو إشعار الناس أن حكمًا صحيحًا يهيمن عليهم، لتعود إلى الناس ثقتهم الزائلة بحكامهم، ولكن شيئًا كهذا لم يكن سهلاً قريب المنال، فهناك طبقات ناشئة لا تسيغ مثل هذا، ولذلك فهي حرية أن تقف في وجه كل برنامج إصلاحي وكل محاولة تطهيرية، ولذلك أبى عليهم قبول الحكم، لأنه قدر - وقد أصاب – أنه سيلاقي معارضة عنيفة من كل طبقة تجد صلاحها في أن يبقى الفساد على حاله.

لأجل هذا قال للجماهير يوم هرعت إليه تسأله أن يلي الحكم: (دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان، لا تقوم له القلوب، ولا تثبت عليه العقول (1)، وإن الآفاق قد أغامت (2) والمحجة قد تنكرت (3)، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول القائل، وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرًا خير لكم مني أميرًا) (4).

ولكن القوم أبوا عليه إلا أن يلي الحكم، وربما رأى عليه السلام أنه إذا لم يستجب لهم فربما توثب على حكم المسلمين من لا يصلح له، فيزيد الفساد فسادًا، ورجا أن يخرج بالناس من واقعهم الاجتماعي التعس الذي أحلتهم فيه اثنتا عشرة سنة مضت عليهم في خلافة عثمان، إلى واقع أنبل وأحفل بمعاني الإسلام، وهكذا استجاب لهم، فبويع خليفة للمسلمين.

ولقد دأب، بعد أن بويع، على بيان الهدف الذي ابتغى من وراء ولاية الحكم، وذلك بأن يكون في مركز يمكنه من أن يصلح ما يفتقر إلى الإصلاح من شؤون الناس، وأن يرفع عن المظلومين فادح ما رزحوا تحته من ظلم، فتراه يقول: (أما والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة (5)، لولا حضور الحاضر (6) وقيام الحجة بوجود الناصر (7)، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة (8) ظالم ولا سغب (9) مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها (10)، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة (11) عنز) (12).

وقال: (اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، ولا التماس شئ من فضول الحطام (13)، ولكن لنرد المعالم (14) من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك) ( 15).

وقال: (ولكني آسى (16) أن يلي (17) أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها، فيتخذوا مال الله دولاً (18)، وعباده خولاً (19)، والصالحين حربًا (20)، والفاسقين حزبًا، فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام (21)، وجلد حدًّا في الإسلام، وانّ منهم من لم يسلم حتى رضخت له (22) على الإسلام الرضائخ) (23).

لأجل هذا كله قبل عليه السلام أن يتولى الحكم، وما أن بويع حتى عالن الناس بسياسته التي عزم على اتباعها من أجل تحقيق الأهداف التي قبل الحكم لأجلها، وإن هذه السياسة لم تكن شيئًا مرتجلاً اصطنعه لنفسه يوم ولي الخلافة، وإنما كانت خططًا مدروسة ومنتزعة من الواقع الذي كان يعانيه المجتمع الإسلامي آنذاك، ومعدة لأن تبلغ بهذا المجتمع خطوات إلى أمام، ومهيئة لتنيل هذا المجتمع المطامح التي كان يحلم بها ويصبو إليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا تصبر له، ولا تطيق احتماله.

(2) أغامت: غطيت بالغيم.

(3) المحجة: الطريق المستقيمة. تنكرت: تغيرت معالمها فصارت مجهولة.

(4) نهج البلاغة، رقم النص: 90.

(5) برأ: خلق. والنسمة: الروح.

(6) من حضر لبيعته من الناس.

(7) أي أنه مع وجود المقاتلين الناصرين للحق لا يجوز القعود عن التصدي للقيام بمهمات الحكم والإصلاح. فوجود الأنصار على الحق حجة على القائد لابد معها من الحركة والقيام بالأمر.

(8) الكظة: ما يعتري الآكل من الضيق عند امتلاء البطن بالطعام. والمراد هنا تعدي الظالم على حقوق الناس.

(9) السغب: شدة الجوع. والمراد هنا هضم حقوق الضعيف.

(10) الغارب: الكاهل، الناقة حين يتركها قائدها فلا يقودها يرخي لها الخطام، فالكلام تصوير للترك وإرسال الأمر.

(11) عفطة العنز ما تنثره من فمها.

(12) نهج البلاغة، رقم النص: 31 (جزء من الخطبة الشقشقية).

(13) الحطام: ما يحطم ويتفتت من عيدان الزرع إذا يبس. والمراد هنا: متاع الحياة الدنيا.

(14) المعالم جمع معلم - بفتح، فسكون، - وهو الأثر الذي يستدل به على الطريق.

(15) نهج البلاغة، رقم النص: 129.

(16) آسي: فعل مضارع من (أسيت عليه) أي حزنت، والمراد أنه (ع) يحزن أن يتولى أمر الأمة السفهاء والفجار.

(17) يلي: يحكم الأمة.

(18) دولاً: أي شيئًا يتداولونه بينهم، كأن الحكم لعبة أو كرة يتقاذفونها.

(19) خولاً: أي عبيدًا.

(20) حربًا.. أي يحاربون الصالحين، وينصرون الفاسقين، ويتخذونهم حزبا لهم.

(21) الحرام: الخمر.

(22) الرضائخ: العطايا، ورضخت له: أعطيت له. وقالوا أن عمروا بن العاص لم يسلم حتى طلب عطاء من النبي (ص) فلما أعطاه أسلم.

(23) نهج البلاغة (باب الكتب) من كتابه إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها، رقم النص: 62.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

الشيخ مرتضى الباشا

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

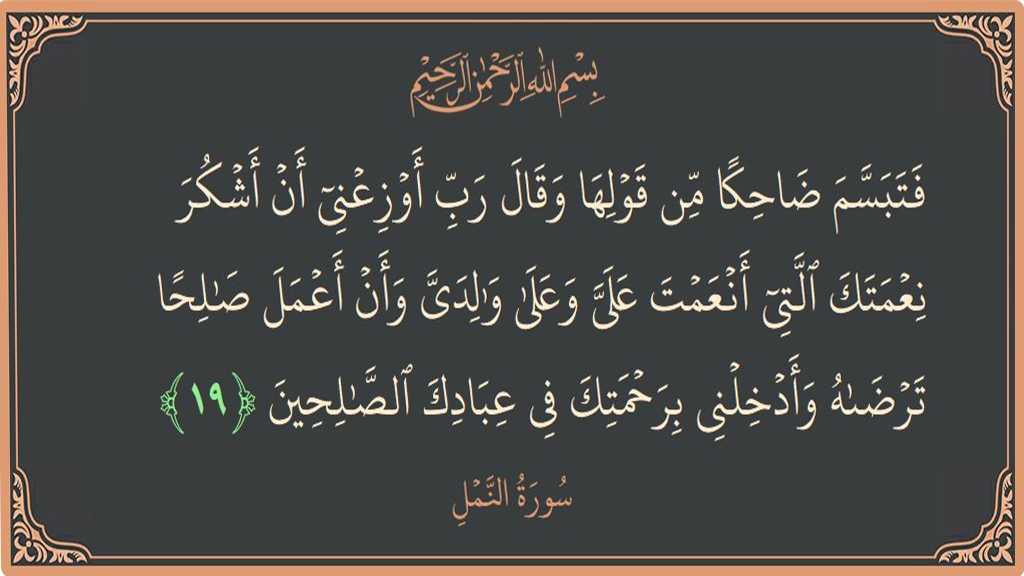

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

الشيخ محمد هادي معرفة

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

معنى (فلك) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الفرج سيأتي وإن طال

الفرج سيأتي وإن طال

عبدالعزيز آل زايد

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

الشهيد مرتضى مطهري

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

-

كيف نحمي قلوبنا؟

-

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

-

مجاراة شعريّة مهدويّة بين الشّاعرين ناصر الوسمي وعبدالمنعم الحجاب

-

(صناعة الكتابة الأدبيّة الفلسفيّة) برنامج تدريبيّ للدّكتورة معصومة العبدالرّضا

-

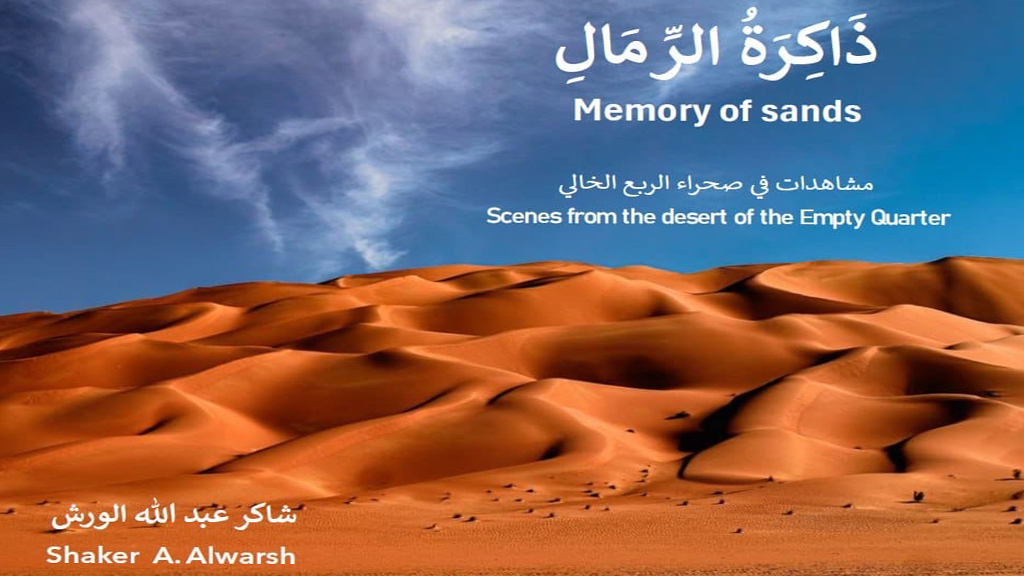

(ذاكرة الرّمال) إصدار فوتوغرافيّ رقميّ للفنان شاكر الورش

-

هذا مهم، وليس كل شيء

-

كيف نرى أفضل من خلال النّظر بعيدًا؟