فجر الجمعة

الشيخ محمد علي الأحمد: الإنسان في حالتي النعمة والنقمة

الخطيب: الشيخ محمد علي الأحمد

المكان: جامع الإمام الباقر (ع) بصفوى

التاريخ: ١١ أبريل ٢٠٢٥م

الموافق: ١٢ شوال ١٤٤٦هـ

مضمون الخطبة باختصار:

تناول الخطيب حال الإنسان بين النعمة والنقمة، موضّحةً كيف ينشغل بنعمة الله عن المنعِم، وييأس عند البلاء بسبب تعلقه بالماديات، في مقابل المؤمن الذي يعتصم بالله ويؤسس علاقته به على الإيمان واليقين، لا على المصالح الدنيوية. كما استعرض نماذج قرآنية وروايات تحث على بناء علاقة مع الله والمجتمع قائمة على الحب في الله، وختم بذكر سيد الشهداء حمزة (ع) كمثال للعزم والتسليم.

أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمدُ للهِ المتفضِّلِ، فلا يبلغُ مدحتَهُ الحامدون، المنعِمِ، فلا يُحصي نعمتَهُ العادُّون، الكريمِ، فلا يحصرُ مدى كرمه الحاصرون، الكاملِ في ذاتِهِ وصفاتِهِ، فلا يقدرُ على إدراكهِ المجتهدون، القديمِ، أزليٍّ لا يُحدُّ سواه، الباقي، فكلُّ شيءٍ فانٍ عداه، القادرِ، فكلُّ موجودٍ منسوبٌ إلى قدرتِهِ، العالِمِ، فكلُّ شيءٍ مندرجٌ تحتَ عنايتِهِ.

نحمدُهُ على إفضالٍ ألهمنا، ونشكرُهُ على نوالٍ تكرَّم به علينا، ونستزيدُهُ من نعمِهِ الجِسام، ونسترفِدُهُ من عطاياهُ العِظام. والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ النفوسِ الزكية، وأعظمِ الذواتِ القدسية، محمدٍ المصطفى، وعترتِهِ الهاديةِ المهدية، صلاةً تامةً باقيةً إلى يومِ الدين.

أُوصيكم عبادَ الله، ونفسي، بتقوى اللهِ تعالى، واتباعِ أوامرهِ، واجتنابِ معاصيه.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾ [سورة الإسراء: 83]

حالتانِ يمرُّ بهما الإنسانُ في الدنيا، ويكونُ له موقفانِ تجاه هاتينِ الحالتينِ.

فهو يختلفُ من حالٍ إلى حالٍ. ففي حالةِ النعمةِ من الله - والنِّعَمُ كلُّها من الله - تجدُ هذا الإنسانَ كما في الآية: أعرضَ، لم يلتفتْ إلى أنَّ هذه النعمَ التي بيدِهِ كلُّها من اللهِ سبحانه وتعالى، فيتخذُ لنفسهِ جهةً بعيدةً عن الله. وهذا كنايةٌ عن الاستعلاءِ، كنايةٌ عن الاستكبارِ عند الإنسان.

الحالةُ الأخرى هي حالةُ النِّقمة، حالةُ الشدة. فإذا مسَّه الشرُّ، ولو كان هذا البلاءُ خفيفًا، أو الإصابةُ يسيرةً، تجد أنَّ حالهُ هو اليأس. لماذا ذلك؟

لأن القلبَ متعلِّقٌ فقط بالأسبابِ الماديةِ الظاهرية، وهكذا حالُ الكثيرِ من الناس؛ فإذا ما نالوا نجاحًا، نسبوا ذلك النجاحَ فقط للأسبابِ الماديةِ الدنيوية. فإذا أنعمَ اللهُ عليهِ بنعمةٍ، انشغلَ بتلك النعمةِ وأسبابِها، ونسيَ شكرَ المُنعِمِ. وإنَّ شكرَ المُنعِمِ تعالى هو واجبٌ، وهذا أمرٌ خطير، لا بدَّ أن يلتفتَ إليهِ الإنسانُ المؤمن.

تعلُّقُ القلبِ فقط، وانشغالُهُ بالأسبابِ الماديةِ وحدها، دون أن يستحضرَ في داخلِهِ حقيقةَ كونِ هذه الأسبابِ مرتبطةً باللهِ تعالى، هو مرضٌ خطيرٌ يُصابُ به الإنسان.

فاللهُ هو الذي بيدِهِ التأثيرُ، وبيدِهِ أن يُسخِّرَ ما يشاءُ، لمن يشاءُ، في أيِّ وقتٍ، وفي أيِّ مكانٍ. فإذا لم يلتفتِ الإنسانُ إلى ذلك، انحصرَ فهمُهُ في الأسبابِ الدنيويةِ، ولم يكن له ارتباطٌ باللهِ، الذي هو مُسبِّبُ الأسبابِ، والذي يعودُ إليهِ الأمرُ والنهيُ، على مستوى التكوينِ، وعلى مستوى التشريع.

فما من شيءٍ من حوادثِ الدنيا، إلا بقضاءِ اللهِ وقدرِهِ. لكن، انظرْ إلى الإنسانِ المؤمنِ، الذي كما بيَّنَ ذلك خاتمُ النبيِّينَ صلى الله عليه وآله، بقوله: يقولُ اللهُ عزَّ وجلّ: "ما من عبدٍ نزلتْ به بليةٌ فاعتصمَ بي دونَ خلقي، إلا أعطيتُهُ قبلَ أن يسألني".

فلماذا يسألُ العبادُ؟ لأنهم يلتجئونَ إلى الله، فالمؤمنُ يُسلِّمُ جميعَ أمورِهِ لله، يعتصمُ به، يعتمدُ عليه، يلجأُ إليه، وهذا ما يطلبُهُ من عرفَ التوحيدَ معرفةً صحيحةً وكاملةً.

قال أميرُ المؤمنين عليٌّ عليه السلام: "اعتصمْ في أحوالِكَ كلِّها باللهِ، فإنك تعتصمُ منهُ بمانعٍ عزيز". أي: الجأْ بنفسِك في الأمورِ كلِّها، كما لو أنك تلجأُ إلى كهفٍ، وهذا الكهفُ منيعٌ.

وعنه (عليه السلام) أيضًا: "مَن اعتصمَ باللهِ عزَّ مطلبُه".

هناكَ تفاوتٌ كبيرٌ بين مَن يعتصمُ باللهِ، وبين مَن إذا لحقَ به شيءٌ - ولو قليلٌ من البلاءِ أو زالتْ عنه بعضُ أسبابِ النِّعم - عاشَ اليأسَ والإحباطَ.

لماذا؟

لكونِهِ شديدَ الارتباطِ بهذه الأسبابِ الماديةِ الظاهرية، وغافلًا عن أنَّ النجاحَ هو من صُنعِ اللهِ، الذي بيدِهِ مجرياتُ هذا الكون. فالخالقُ، كما هو في الآية: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ﴾ هذه النعمُ مَنسبةٌ إليه. لكن في حالِ النِّقَم، لا تُنسبُ إليه.

﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ لا تُنسبُ إلى الله. لماذا ذلك؟

لأنَّ النِّعمَ تُنسبُ إلى الله، أمَّا الشَّرُّ فلا.

وقد بيَّن السيد العلامة الطباطبائي صاحب "الميزان" هذا الأمر، فقال: إنَّ ذلك تنزيهٌ للهِ تعالى، من أن يُسندَ إليهِ الشرُّ. فليس من الأدبِ مع اللهِ أن نُنسبَ إليهِ فعلَ السوءِ أو الشرِّ، أو إنزالَ النِّقم. هذا أولًا.

وثانيًا: هناك اختلافٌ في حقيقةِ النعمةِ والنِّقمة، وحقيقةِ الخيرِ والشرِّ كذلك، وهذا ما يتمثَّلُ في نوعِ وجودِ كلٍّ منهما.

نحن نعلمُ أنَّ وجودَ الشرِّ نسبيٌّ، لا نفسيٌّ، فما يتحقّقُ في العالمِ من بلاءاتٍ كالموتِ، والأمراضِ، والفقرِ، وإنْ كان في نظرنا أمرًا سيئًا، إلّا أنَّه في نظرِ غيرِنا قد يكونُ أمرًا حسنًا.

النظامُ العامُّ الجاري في الكونِ لا شكَّ أنَّه كله خيرٌ. ولهذا، فإنَّ المؤمنَ إذا أصابتْهُ نِقمةٌ أو بلاءٌ، فإنهُ يرى أنَّ في ذلك خيرًا له، وإنْ لم يعلمْهُ، فالخيرُ لا شكَّ أنَّ بذرتهُ تعلّقتْ بعينِ العنايةِ الإلهيّةِ.

علاقتُنا باللهِ لا ينبغي أن تقفَ عند حدودِ النظرِ الماديِّ فقط، وإلا فإنْ كانت كذلك، فسنكونُ في حالةِ النعمةِ والرخاءِ مُعرَّضينَ لمرضِ الاستعلاءِ والكِبر، كحالِ الإنسانِ الذي إذا أنعمَ اللهُ عليهِ بنعمةٍ، لم يلتفتْ إلى المنعِمِ تعالى. وهذا مرضٌ يهدّدُ الحياةَ الفرديّةَ والاجتماعيّةَ.

فترى البعضَ، إذا امتلكَ أسبابَ القدرةِ الماديّةِ، يودُّ أن يسحقَ الناسَ، لكنّه في حالِ الشدةِ، يتحوَّلُ إلى إنسانٍ محبطٍ يائسٍ. المؤمنُ لا يؤسّسُ علاقتَهُ باللهِ على أساسٍ ماديٍّ ربحيٍّ تجاريٍّ، يبحثُ فيهِ عن الربحِ الدنيويِّ الشخصيِّ، أو حتى الأخرويِّ. الإسلامُ يطلبُ منّا أن نرتقي في علاقتِنا بالله، أن تكونَ العلاقةُ أسمى، وأعلى، وأعمق.

أميرُ المؤمنين (عليه السلام) يُريد أن تكونَ العلاقةُ باللهِ ليست علاقةَ تجّارٍ، ولا علاقةَ عبيدٍ، بل علاقةَ الإنسانِ الحرِّ، هذا الإنسانُ الذي يعبدُ اللهَ ويوطّدُ علاقتَهُ به، ليس هدفَهُ لا دنيا ولا جنّة، إنّما هدفُهُ وجهُ اللهِ سبحانه وتعالى.

للإمامِ زينِ العابدين (عليه السلام) كلمةٌ جميلة - وكلُّ كلماتهِ جميلة - يقول: "إنّي أكرهُ أن أعبدَ اللهَ ولا غرضَ لي إلّا ثوابُهُ، فأكونَ كالعبدِ الطمّاعِ المُطمع، إن طَمِعَ عمِل، وإن لم يَطمَعْ لم يعمَل. وأكرهُ أن لا أعبدَهُ إلّا لخوفِ عقابِه، فأكونَ كالعبدِ السُّوء، إن لم يَخَفْ لم يعمَل".

فقيل له: يا بن رسول الله، فلِمَ تعبُدُه؟

قال: "لما هو أهلُهُ. إنعامُهُ عليَّ، وإفضالُهُ عليَّ".

ومشكلةُ الإنسانِ المستعلِي، سبحان الله، أنّه في حالِ نزولِ النِّقمِ يتذكَّرُ اللهَ، كما في قوله تعالى على لسانِ فرعون: ﴿آمَنتُ بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ [يونس: 90] وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا﴾ [يونس: 12] مشغولٌ بالدعاءِ، مشغولٌ بالمناجاةِ، متوجِّهٌ إلى الله.

لكن حينما تُقبلُ عليهِ الدنيا، يتناسى نعمَ اللهِ، ويتناسى مُسبِّبَ الأسباب. لماذا ذلك؟

في حين أنّه وردَ في الروايات: أنَّ الإنسانَ ينبغي أن يتعرّفَ إلى اللهِ في حالِ الرخاءِ قبل الشدَّة، ومَن تعرّفَ إلى اللهِ في الرخاءِ، تعرّفَ اللهُ إليهِ في الشدَّة.

لماذا ينتظرُ الإنسانُ البلاءَ ليلجأَ إلى الله؟ لأنَّ للإنسانِ حالتين، كما يقول العلماء:

حالٌ فطريّةٌ: وهي التي تجعلهُ يعودُ إلى ربِّهِ وقتَ الشدَّة، فيلتجئُ إليه، ويشعرُ بضعفِهِ، ويطلبُ العونَ منه.

حالٌ عاديّةٌ: وهي كما ذكرتِ الآيةُ، حينَ تطغى المادياتُ، ويتعلّقُ الإنسانُ بالأسبابِ الظاهريّة، فيتعلّقُ قلبُهُ بها، ولا يرى وجودًا للهِ تعالى.

ومن خلالِ هذه الحالاتِ، يبرزُ حالُ الإنسانِ الحقيقيُّ، ويُكشَفُ من خلالِ تصرُّفاتِهِ وسلوكِهِ.

فإذا زالتْ تلك الأسبابُ الظاهريّةُ، أحسَّ بضعفِهِ. والإنسانُ البعيدُ عن اللهِ، يعيشُ اليأسَ والإحباط.

لكن هذا ليس من صفاتِ المؤمنين، فالمؤمنُ الذي هو دائمًا في علاقةٍ مع الله، ويُوطِّدُ، ويُنَمِّي هذه العلاقة، يمتلكُ عزمَ المعرفةِ بالله، كما هو حالُ سيِّدِ الشهداءِ حمزةَ بنِ عبد المطلب، الذي نعيشُ في هذه الأيامِ ذكرى شهادتِهِ.

هذا الذي، في وقت الشدة ووقت الرخاء، كان يمتلكُ عزمًا ومعرفةً بالله سبحانه وتعالى، فكان موطِّنًا لهذه العلاقة، لا يهمُّه اسْتُشهِدَ في سبيل الله، أم نالَ أو أُصيبَ في ساحة الوغى. إنه أسدُ اللهِ، وأسدُ رسوله، وهو اللقبُ الذي أطلقه عليه مَن لا ينطقُ عن الهوى، ففي الروايات: "جاءني جبرائيل، فأخبرني أن حمزةَ بنَ عبد المطلب مكتوبٌ في أهلِ السماواتِ السبع: أسدُ اللهِ وأسدُ رسوله".

إرادةٌ يمتلكها، بل يزداد إيمانًا، كما قال تعالى: ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 22] فهو صلواتُ اللهِ عليه، من أولئك الذين هم مصداقٌ لهذه الآية: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: 23]

الحمزةُ بنُ عبد المطلب، وقفَ إلى جانبِ النبيِّ ﷺ، حتى استُشهِدَ، في يومٍ قد خذلَ البعضُ فيهِ رسولَ الله ﷺ، لكن الحمزةَ، ذلك الرجلُ الصلبُ الإيمان، الذي يقفُ موقفَ القوةِ والتسليمِ لأمرِ اللهِ سبحانه وتعالى، وقفَ إلى جانبِ النبيِّ حتى آخر رمقٍ من حياته.

فأهلُ البيتِ (عليهم السلام) كما يُريدونَ منّا أن نُوطِّدَ علاقتَنا بالله، كذلك يُريدونَ منّا أن نُؤسِّسَ علاقتَنا بالمجتمع، ليس على أساس المصالح الدنيوية، بل على أساس الحبِّ في الله، والبغضِ في الله. كما أُؤسِّسُ علاقتي بالله لوجهِ الله، كذلك أُؤسِّسُ علاقتي مع الناس لوجهِ الله، قال تعالى على لسانهم: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ﴾ [الإنسان: 9]

وليس على أساسٍ مادّي، أو مصالحَ شخصيّة، فمن تربطني به مصلحةٌ دنيويةٌ، أُحسِن إليه، لكن مَن لا تربطني به مصلحةٌ، أُعرض عنه أو أسيء إليه؟

النبيّ ﷺ يُحذِّرنا من ذلك، فقد ورد عنه: "من عظَّمَ صاحبَ دنيا، وأحبَّهُ لطمعٍ دنيويٍّ، سخطَ اللهُ عليه". المقياسُ الذي وضعَهُ لنا النبيُّ وأهلُ البيت (عليهم السلام)، هو التقوى، فلا نضعِ الناسَ بحسبِ رفعتِهم الدنيوية، بل بحسبِ رفعتِهم عند الله.

قال أميرُ المؤمنين (عليه السلام): حينَ وصلَ إلى الأنبار باتجاهِ حربِهِ في صفّين، ترجَّلوا له، وفي الروايات: أنهم اشتدُّوا بين يديه، فسألهم: "ما هذا؟"

قالوا: "خُلُقٌ منّا نُعظِّم به أُمراءنا".

فقال (عليه السلام): "واللهِ، ما ينتفعُ بهذا أُمراؤكم، وإنكم لتشقّونَ على أنفسِكم في دنياكم، وتشقَونَ به في آخرتِكم، وما أخسرَ المشقّةَ وراءَها العقاب، وأربحَ الدَّعَةَ معها الأمانَ من النار".

فمن كان حبيبًا إلى الله، ينبغي أن يكون كذلك بالنسبة إلينا. والعلاقة قائمةٌ على أساسِ علاقتِنا بالله، فمن كان مبغوضًا عند الله، كذلك ينبغي أن يكون مبغوضًا عندنا.

وهذه المسألة أولى الإسلامُ بها اهتمامًا كبيرًا، وفي الرواية: "أحبُّ الأعمالِ إلى الله: الحبُّ في الله، والبغضُ في الله".

أُريد أن أعرفَ: هل هذا القلبُ على الجادّة؟ هل هو قلبٌ سليمٌ أم سقيم؟

يأتي الإمامُ الباقر (عليه السلام) ليُعلِّمني، فيقول: "إن أردتَ أن تعلمَ أنَّ فيك خيرًا، فانظُر إلى قلبِك، فإنْ كان يُحبُّ أهلَ طاعةِ الله، ويُبغضُ أهلَ معصيتِهِ، ففيك خيرٌ، واللهُ يُحبُّك، وإنْ كان يُبغضُ أهلَ طاعةِ الله، ويُحبُّ أهلَ معصيتِهِ، فليسَ فيك خيرٌ، واللهُ يُبغضُك، والمرءُ مع مَن أحبَّ".

نسألُ اللهَ سبحانهُ وتعالى أن يُوفِّقنا لمراضيه، ويجنِّبنا معاصيَه.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. [سورة الإخلاص]

الحمدُ للهِ، الذي لا يتَّكِلُ على عفوِهِ ورحمتِهِ إلّا الآمِنون، ولا يحذرُ غضبَهُ وسطوتَهُ إلّا الخائفون. اللهم لك الحمد، يا من شرف أولياءَهُ بلقائه، واحتجب عن أبصارِ خليقته. وصلِّ اللهم على مظهرك، وجامعِ الكلمِ والحِكَم، والمنزَّلِ عليهِ ما يُهدى بهِ للتي هي أقوم.

اللهم صلِّ على محمدٍ، كما حمل وحيكَ، وبلَّغَ رسالاتِك، اللهم صلِّ على محمدٍ، كما أحلَّ حلالَك، وحرَّمَ حرامَك، وعَلِمَ وعَمِلَ بكتابِك، وصلِّ على محمدٍ، كما صدَّقَ بوعدِكَ، وأشفَقَ من وعيدِكَ، وصلِّ على محمدٍ، كما غفرتَ بهِ الذنوب، وسترتَ بهِ العيوب، وكشفتَ بهِ الكروب، ودَفعتَ بهِ الشقاء، وأجبتَ بهِ الدعاء، ونجَّيتَ بهِ من البلاء.

اللهم صلِّ على محمدٍ وآلِ محمد، وباركْ على محمدٍ وآلِ محمد، كما صلَّيتَ وباركتَ على إبراهيم وآلِ إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. وصلِّ على إمامِ المتقين. والسلام عليكم ورحمة الله.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

هذا مهم، وليس كل شيء

هذا مهم، وليس كل شيء

الشيخ مرتضى الباشا

-

معنى (ملأ) في القرآن الكريم

معنى (ملأ) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

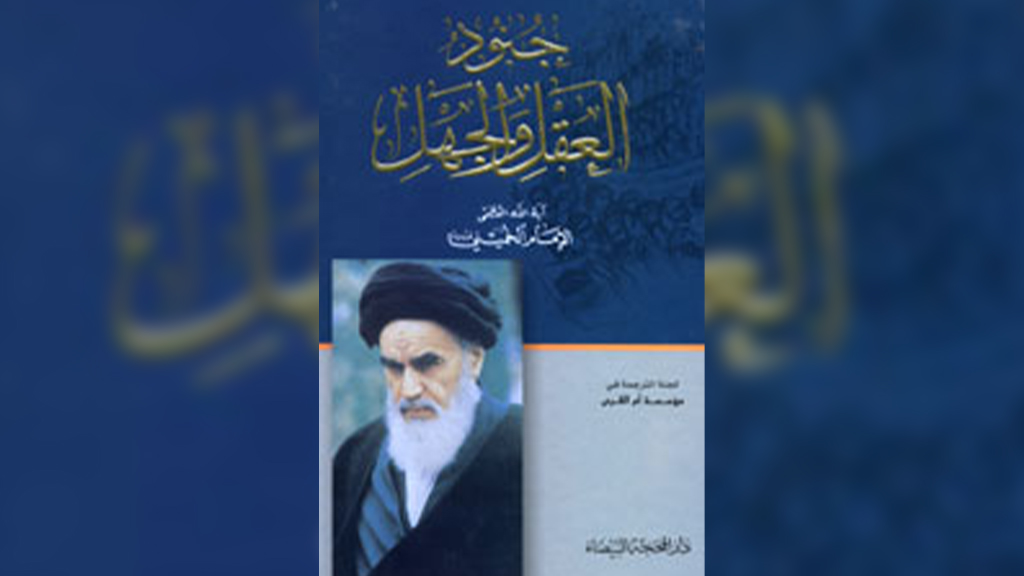

قراءة في كتاب: جنود العقل والجهل للإمام الخميني (قدّس سرّه)

قراءة في كتاب: جنود العقل والجهل للإمام الخميني (قدّس سرّه)

السيد عباس نور الدين

-

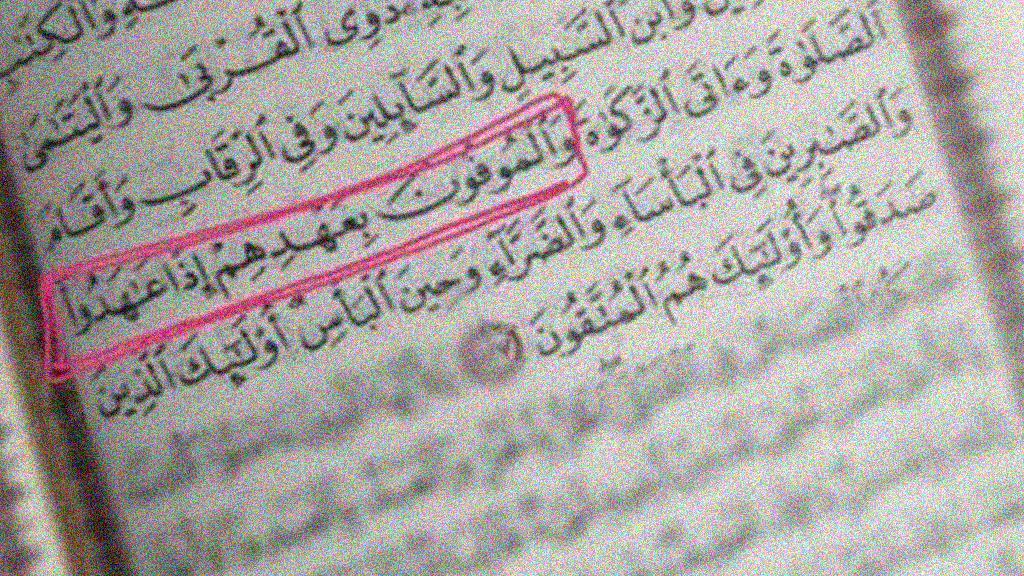

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

لا تُفسد قلبك بالحسد (2)

لا تُفسد قلبك بالحسد (2)

السيد عبد الحسين دستغيب

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الفرج سيأتي وإن طال

الفرج سيأتي وإن طال

عبدالعزيز آل زايد

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

الشهيد مرتضى مطهري

-

متى ينبثق الوعي لدى المولودين الجدد؟

متى ينبثق الوعي لدى المولودين الجدد؟

عدنان الحاجي

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

هذا مهم، وليس كل شيء

-

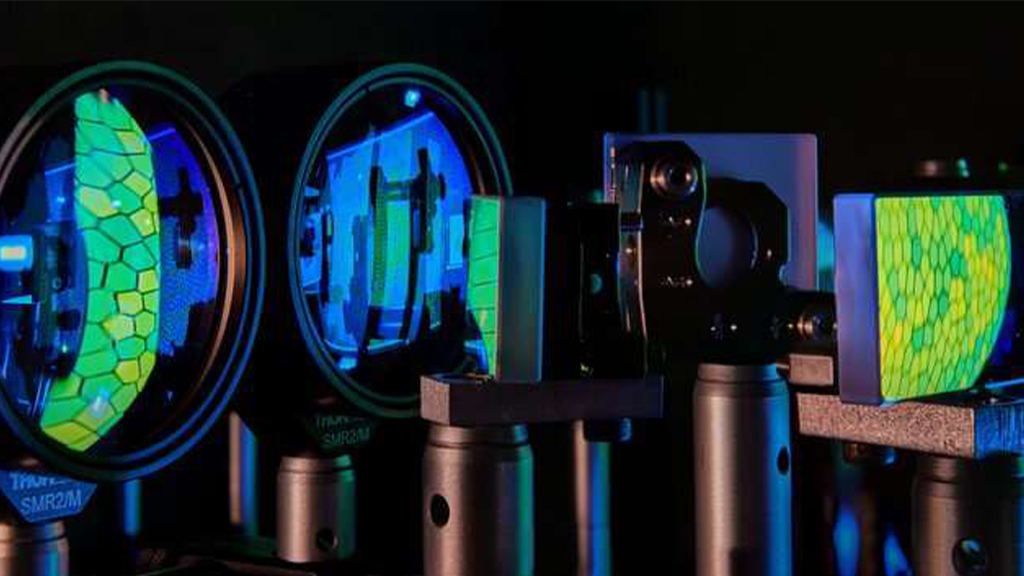

كيف نرى أفضل من خلال النّظر بعيدًا؟

-

معنى (ملأ) في القرآن الكريم

-

قراءة في كتاب: جنود العقل والجهل للإمام الخميني (قدّس سرّه)

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

-

لا تُفسد قلبك بالحسد (2)

-

(سوالف أمّي) سلسلة تعليميّة للأطفال مقتبسة من الحكايات التّراثيّة

-

(صيامك عبادة) فعاليّة صحيّة استعدادًا لشهر رمضان المبارك

-

(الذّكاء العاطفيّ، مفتاح استقرار الأسرة) محاضرة لآل عبيدي في البيت السّعيد

-

(تبسيط القاعدات الأساسيّة لقواعد اللّغة العربيّة) كتاب للأستاذة وداد الجشّي