علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (7)

السادس: العينُ الثابتة وظهوُرها بالكلمة “كن”

استنادًا إلى كونه معادلًا للأعيان الثابتة بما هي الوجود الكامن في مقام الألوهيَّة. فقد صحَّ القول أنَّ المبدأ لا يكون من بل إنَّ فعل كونه وإيجاده متَّصل بكمونه وقابليَّته للظهور حالما يجيئه الأمر الإلهيّ. على هذا الأساس لم يكن ابن عربي ليصرِّح بما وصف به هذا المخلوق، لولا أنَّه استشعر منزلته المؤسِّسة لعلم البدء. من أجل ذلك سيطلق على متعلِّق هذا العلم اسم الأعيان الثابتة.

والأعيان الثابتة – على ما نتبيَّن من أعمال العرفاء – هي مفتاح الكثير من المعضلات التي واجهت النظريَّات الوجوديَّة. أمَّا فهمها فيقوم على أنَّ عمل الخلقة لا يعني ظهور موجودات مستقلَّة إلى جانب الله تعالى. وإنّما هو عبارة عن تجلّي الحقِّ وتَشَؤُّنهِ في صور الأشياء. وعليه، فإنَّ صورة الأشياء لا تُخلق بواسطة الله، ما لم تكن موجودة فيه. فكلُّ شيء يظهر، إنَّما يظهر من شيء شبيه به.

يعتقد ابن عربي في هذا الخصوص أنَّ إنشاء الخلق يقتضي توفُّر طرفين: الأوَّل هو الفاعل والذي عبارة عن أسماء الله. والثاني هو القابل والذي عبارة عن الأعيان الثابتة. والاثنان – أي الفاعل والقابل – موجودان في مقام الألوهيَّة، أي أنَّ الفاعل والقابل مجتمعان معًا: فإنَّه أعلى ما يكون من النسب الإلهيَّة أن يكون الحقُّ تعالى هو عين الوجود الذي استفادته الممكنات فما ثمَّ إلَّا وجود عين الحقِّ لا غيره؛ والتغييرات الظاهرة في هذه العين هي أحكام أعيان الممكنات، فلولا العين لما ظهر الحكم، ولولا الممكن لما ظهر التغيير، فلا بدَّ من الأفعال من حقٍّ وخلق [الفتوحات المكيَّة، ج 3- مرجع سبق الرجوع إليه في فصول سابقة- ص 211].

ويرى ابن عربي أنَّ هذه الأعيان موجودة بوجود الله من جانب، ومعدومة من جانب آخر لأنَّها تقبل الوجود. إذن، فالخلق من العدم يعني الخلق من الأعيان الثابتة. وههُنا تظهر مفارقة الوجود والعدم. والأعيان الثابتة أشياء لا وجود لها في الخارج. صحيحٌ أنَّها تحظى بالشيئيَّة لكنَّها لا تتمتَّع بالوجود كوجودٍ عينيٍّ وظهور في عالم الشهادة حتى يفيض عليها الله بأمر الإيجاد. وهنا بالذات يبطل ابن عربي وسائر العرفاء الإلهيّون نظريَّة الخلق من عدم. وفي هذا الشأن يضيف الشيخ الأكبر “لأنَّ أعيان الموجودات معدومة، وإن اتَّصفت بالثبوت، إلَّا أنَّها لم تتَّصف بالوجود [المصدر نفسه، ج1، ص 76]… لأنَّ العدم الثابتة فيه ما شمَّت رائحة من الموجود فهي على حالها مع تعداد الصور في الموجودات[المصدر نفسه، ج1، ص 76].

أمَّا الأعيان الظاهرة فهي مظهر تلك الأعيان الثابتة. ويمكن القول على ضوء وحدة الظاهر والمظهر- أنَّها نفسها، أي أنَّها الأعيان الثابتة الظاهرة التي ما زالت في البطون أيضًا. بتعبير آخر: إنَّ وحدة الحقِّ والخلق لا يكون لها معنى إلَّا إذا كان أحد الطرفين معدومًا. والمخلوقات ليست سوى هذه الأعيان الثابتة التي قلنا إنَّها معدومة إلَّا أنَّها تتَّحد مع وجود الحقِّ في عالم الشهادة. وحسب ابن عربي، أنَّ الحقَّ يقول ما ثمَّ شيء أظهر اليه لأنّي عين كلِّ شيء، فما أظهر إلَّا لمن ليست له شيئيَّة الوجود فلا تراني إلَّا الممكنات في شيئيَّة ثبوتها، فما ظهرتُ إليها لأنَّها لم تزل معدومة، وأنا لم أزل موجودًا فوجودي عين ظهوري، ولا ينبغي أن يكون الأمر إلَّا هكذا.[الفتوحات المكيَّة، ج 4، سبق ذكره- ص 8-9].

يسوِّغ القائلون بالأعيان الثابتة مدَّعاهم الآنف الذكر بما أسَّس له الكتاب الإلهيُّ عن علم الله الأزليّ. فالله عالم مطلق، وعلمه غير محدود، وأزليٌّ، ولا يتغيَّر. ولديه علم بكلِّ شيء قبل ظهوره. كما أنَّ ماهيَّة العلم تكشف عن حقيقة المعلوم. إذن، لا بدَّ قبل ظهور الخلقة، من وجود معلوم أزليٍّ لا يتغيَّر. ويعتقد الشيخ الأكبر بأنَّ الأعيان الثابتة هي هذا المعلوم، وأنَّها أيضًا علم الله الأزليّ الذي لا يتغيَّر طبقًا لوحدة العلم والمعلوم. وقد سمّيت بالثابتة لأنَّها لا تتغيَّر.

وفي تأويله لقوله تعالى: (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ) [سورة النحل – الآية 40]، يلاحظ ابن عربي أنَّ ذلك الشيء الذي يستمع أمر “كن” ويطيعه، ويظهر إلى الوجود بعد أن كان معدومًا، هو العين الثابتة، وهو ذاك الذي قصدنا به المثنَّى أو الموجود البَدئيَّ والحقَّ المخلوق به حسب وصفه. والعين الثابتة التي تدلُّ على مجمل الأوصاف التي مرَّت معنا هي في حقيقة أمرها ذاتٌ وجوديَّة مهديَّةٌ وهادية في الآن عينه.

وعلى نحو ما تفصح عنه هذه المقاربة التأويليَّة ينوجد المبدأ الأوَّل كعين ثابتة ثمَّ يظهر في عالم الإمكان كحاصل للمشيئة الخالقة من خلال تلازم ثلاثة أفعال إلهيَّة هي: الأمر والإرادة والكلمة. وهو ما نستدلُّ عليه من الآية التي وردت في سورة “يس” وأدَّت قصد الآية السابقة نفسه (إنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ) [سورة يس- الآية 82]. فالآية هنا تشير إلى نظام مثلَّث الأضلاع ينتظم الفعل الإلهيُّ في إيجاد الموجودات. فالأمر فعل الإرادة، ولا إرادة لمجهول. والنتيجة أنَّ الشيء سابق في إيجاده على إيجاده الأمريِّ، تمامًا كما يسبق الوجود الذهنيُّ الوجود الواقعيَّ في الصقع الربوبيّ. أمَّا الكلمة “كن” فهي الواسطة الإلهيَّة التي ظهر بها عالم الوجود الإمكانيّ. بذلك يكون فعل الكلمة انكشَفَ الله عن أمره وإرادته ليظهر المخلوق الأول كتجلِّ للأمر والإرادة معًا.

ولعلَّ السرَّ في جعل متعلّق إرادته سبحانه في “كن” هو استبعاد دخولها تحت توصيف “ما بالقوَّة – ما بالفعل” التي زخرت بها البحوث الميتافزيقيَّة في عالم الممكنات. أمَّا في بحوث العرفان فسنجد قراءة مفارقة مؤدَّاها: أن يكون ما بالفعل هو عين ما بالقوَّة تجاوزًا. لكن تحت حيطة ارادته المطلقة وبصورة الرسم انمحاء الواو في “كن” “تعبير” عن ذلك. فليس شيء بحاجة إلى كون ما دام في مخطوطة علمه للذي هو في الوقت ذاته إرادته. وبهذا يتبيَّن لنا أنَّ الحاصل الأنطولوجيَّ للعلم والإرادة هو التجلِّي البَدئيٌّ الذي سمَّاه الحقُّ تعالى “كن”. ولذا فإنَّ هذه الكلمة الايجاديَّة هي الطريق بين الكون (ما دون الصقع الربوبيِّ) وبين العلم في تعلُّق الإرادة. وبهذا المعنى تصير الإرادة وسيط العلم إلى الكينونة.

السابع: المبدأ بما هو الحادث القديم

يميّز ابن عربي بين مرتبتين للوجود: مرتبة الوجود المطلق، وهو وجود الذات، ومرتبة الوجود المقيَّد، وهو الوجود العينيُّ الحسّيُّ للعالم. فالوجود المطلق هو الوجود الحقُّ منبع كلِّ موجود، وهو النور الذي يسطع على الممكنات، فيخرجها من حيّز الإمكان إلى حيّز الوجود الفعليّ [الطيب، محمد بن- عقيدة التوحيد الوجودي عند ابن عربي – بحث في إطار كتاب جماعيّ بعنوان: الإيمان في الفلسفة والتصوُّف الإسلاميين- إشراف: نادر الحمامي- منشورات: مؤمنون بلا حدود – الرَّباط- المغرب- 2016- ص 252]. إلَّا أنَّ التمييز الذي يجريه بين المرتبتين له تكملة جوهريَّة في منظومته العرفانيَّة.

وإنَّما كان الممكن قابلًا للوجود من دون العدم؛ لأنَّ له مرتبة الوجود في العلم الإلهيِّ، ومن ثمَّ ترجح جانب الوجود فيه على جانب العدم؛ لأنَّ له وجهًا إلى الحقِّ، ونسبة تغلب على جانب العدم، فلذلك قبل الظهور بالوجود، وصار وجوده وجودًا إضافيًّا نسبيًّا، وفي هذا المعنى يتنزَّل قوله: “علمنا قطعًا أنَّ كلَّ ما سوى الحقِّ عَرَضٌ زائل، وغَرَضٌ ماثل، وأنَّه، وإن اتَّصف بالوجود، وهو بهذه المثابة في نفسه، في حكم المعدوم، فلا بدَّ من حافظٍ يحفظ عليه الوجود، وليس إلَّا الله تعالى”.

وبناءً على ذلك، يصحُّ وصف العالم بالقِدم إذا نظرت إلى مرتبة الوجود العلميِّ، ويصحُّ وصفك إيَّاه بالحدوث إذا نظرت إلى مرتبة الوجود الحسّيِّ، وكلتاهما مرتبتان، ونسبتان إلى حقيقة وجوديَّة واحدة. ومن ثمَّ، تكون الألوهيَّة مفهومًا ذهنيًّا معقولًا يتوسَّط بين الذات الإلهيَّة والعالم، أو بين الوجود الحقِّ المطلق والوجود المقيَّد المضاف، ويصعب أن توصف بالوجود أو العدم بمعناهما الحسّيِّ، بل الألوهة فاصلة واصلة في آن، إنَّها أمر ثالث بين الوجود المطلق والوجود المقيّد “لا يتَّصف لا بالوجود، ولا بالعدم، ولا بالحدوث، ولا بالقِدم، وهو مقارن للأزليِّ الحقِّ أزلًا، فيستحيل عليه، أيضًا، التقدُّم الزمانيُّ على العالم والتأخُّر، كما استحال على الحقِّ وزيادة؛ لأنَّه ليس بموجود، فإنَّ الحدوث والعدم أمرٌ إضافيٌّ يوصل إلى العقل حقيقة ما، وذلك أنَّه لو زال العالم لما أطلقنا على الواجب الوجود قديمًا، وإن كان الشرع لم يجىء بهذا الاسم – أعني: القديم – وإنَّما جاء بالاسم الأوَّل والآخر؛ إذ الوسط العاقد للأوليَّة والآخريَّة ليس ثمَّ، فلا أول ولا آخر، وهكذا الظاهر، والباطن، والأسماء، والإضافات كلُّها، فيكون موجودًا مطلقًا من غير تقييد بأوليَّة، أو آخريَّة” [المصدر نفسه- ص 253].

وهكذا يستبين لنا أنَّ الأسماء الإلهيَّة ليس لها وجود إضافة كالعالم، وإنَّما هي مجموعة من التعلُّقات التي تصل بين كينونتين؛ الأولى هي الذات الإلهيَّة بوجودها المطلق حتى عن الإطلاق، والثانية هي العالم بوجوده العينيِّ المضاف لا بوجوده العلميِّ الأزليّ [المصدر نفسه، الصفحة نفسها]. وتلك النسب، والإضافات، والتعلُّقات هي التي تقيّد إطلاق الذات الإلهيَّة، ومن ثم تجمع بينها وبين العالم، وبذلك يكون الله مُتعاليًا ومُحايثًا في آن، والتعالي والمُحايثة مظهران للحقِّ، فالتعالي للحقِّ باعتباره ذاتًا إلهيَّة مجهولة العين، والمُحايثة باعتبار العالم مجلى لألوهيَّتها؛ أي: مظهرًا لأسمائها، وانعكاسًا لصفاتها.

فالله هو الحقُّ الوحيد، أمَّا العالم فلا وجود له من ذاته، وإنما وجوده موقوف على إيجاد الله إيَّاه، وحفظه الوجود عليه، فلا مجال للحديث عن وحدة وجود مادّيَّة محايثة ترجع الله إلى العالم، وتجعله ماثلًا فيه، ولا عن وحدة وجود فيضيَّة تعدُّ العالم سيلانًا، واندفاقًا من الذات، وإنَّما هي وحدة عمادها الإيمان بالله الواحد الحقِّ الفرد الصمد الذي لا يتبدَّل، فهو نفسه في حقيقته الغيبيَّة المتعالية، وهو نفسه في المظاهر المتعلِّقة بالكون المخلوق.

الثامن: المبدأ بوصفه الحقَّ المخلوقَ به

السؤال الإشكاليُّ الذي يطرحه قرَّاء ابن عربي بإزاء الصِّلة بين الله والعالم، أو بين الحقِّ والخلق، هو التالي: كيف للوجود الحقِّ أن يظهر في مراتب وظهورات مختلفة؟

في جوابهم، يسعى هؤلاء لمتاخمة ركن بارز في أركان التنظير عند ابن عربي، عنينا به مفهوم التجلِّي، والوظيفة المعرفيَّة المُسندة إليه في التوحيد الوجوديّ: يرى هؤلاء أنَّ مفهوم التجلّي هو بمثابة الأداة الإجرائيَّة؛ التي بفضلها يفسِّر ابن عربي تعدُّد المراتب الوجوديَّة، مع أنَّ عين الوجود واحدة، وبفضل هذا المفهوم المفتاح يؤسِّس ميتافيزيقا التجلّي، وهي ميتافيزيقا وحدويَّة تصل بين الله والعالم، فتجعل من العالم مرتبة من مراتب التجلّي الإلهيّ الدائم، ويُعتاض بها عن ميتافيزيقا الفيض، كما نظّر لها الفلاسفة، وعن ميتافيزيقا الخلق من عدم كما نظّر لها المتكلِّمون. تلك التي تتأسَّس على مبدأ الإله المفارق المتعالي، والعالم المنفصل عنه؛ ولذلك أتيح له أن يحقِّق مقصوده من تمييز نسق تفكيره الخاصِّ من الفلاسفة والمتكلِّمين معًا بفضل استصفاء هذا المصطلح.(…)

ثمَّ إنَّ ميتافيزيقا التجلّي تجعل المفارق محايثًا من غير أن يفقد مفارقته، وتعاليه، فهو مُتعالٍ من جهة ذاته، مُحايث من جهة أسمائه، وهذا التجلّي له جانبان: جانب وجوديٌّ وجانب معرفيٌّ؛ لأنَّه نوعان: “تجلٍّ عامٌّ إحاطيٌّ، وتجلٍّ خاصٌّ شخصيٌّ، فالتجلّي العامُّ تجلٍّ رحمانيٌّ، وهو قوله تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) [سورة طه، الآية 5]، والتجلِّي الخاصُّ هو ما لكلِّ شخص من العلم بالله، وهو ما يسمَّى (التجلِّي الوجوديُّ) و(التجلِّي الشهوديُّ)، فضلًا عن أنَّ الأسماء الإلهيَّة، على تعدُّدها، وتنوُّع حضراتها، وفاعليَّتها في الأكوان كلِّها، يمكن إرجاع الأفعال المتَّصلة بها إلى نوعين من التجلّي هما: تجلّي الجمال، وتجلّي الجلال[الطيب، محمد بن- مصدر سابق].

وهكذا سنرى أنَّ الخلق في – منظومة ابن عربي العرفانيَّة – ليس إيجادًا لشيء لا وجود له، فذلك مستحيل عقلًا وفعلًا، ولا هو فعل قام به الحقُّ في زمن مضى، دفعة واحدة، ثمَّ فرغ منه، كلَّا، فليس الخالق عنده بمعنى الموجِد من عدم، أو المبدِع على غير مثال سابق، وإنَّما الخالق ذاتٌ أزليَّة أبديَّة تظهر في كلِّ آن في صور ما لا يُحصى من الموجودات كثرة، فإذا ما اختفت فيه صورة تجلّى في غيرها في الَّلحظة التي تليها، فعمليَّة الخلق هي حركة التجلّي المتجدِّد، والمخلوق هو تلك الصور المتغيّرة الفانية التي لا قوام لها في ذاتها، وإنَّما قوامها بالحقِّ الذي يوجدها بمقتضى علمه، ويحفظ عليها وجودها على النحو الذي يشاء، بمقتضى قدرته، وإرادته. فـ: “إذا قلت القديم فَنِيَ المحدث، وإذا قلت الله فَنِيَ العالم، وإذا أخليت العالم من حفظ الله، لم يكن للعالم وجودٌ وفنيٌ، وإذا سرى حفظ الله في العالم بقي العالم موجودًا، فبظهور وتجلّيه يكون العالم باقيًا… وبهذا يصحُّ افتقار العالم إلى الله في بقائه في كلِّ نفس، ولا يزال الله خلَّاقًا على الدوام” [ابن عربي – الفتوحات المكيَّة، الجزء الأول مصدر سبق ذكره – ص 454].

إنَّ الخلق عند ابن عربي هو التجلّي؛ أي: إخراج ما له وجود في حضرة من حضرات الوجود إلى حضرة أخرى، بمعنى إخراجه من الوجود في العلم الإلهيِّ إلى الوجود في العالم الخارجيِّ، أو هو إظهار الشيء في صورة غير الصورة التي كان عليها من قبل، فالعالم، من حيث بطونه في العلم الإلهيِّ، حقيقة أزليَّة دائمة لا تفنى، ولا تتبدَّل، ولا تتغيَّر إلَّا من حيث صورها، أمَّا حقيقة ذاتها وجوهرها فلا تخضع للكون والفساد، وإنَّما تخضع لهما صورها المتكثِّرة، ومظاهرها المتعدِّدة [العفيفي، أبو العلا- التعليقات على فصوص الحكم – الجزء الثاني- مصدر سبق ذكره – ص 213].

يكتشف العارف خلال معراجه المعرفيِّ واختباراته المعنويَّة سرَّ الوجود في ذاته. وهو في هذا يتفادى الجدل الذي يشهده فقه الفلسفة لجهة التعارض بين الخلق من العدم والخلق من شيء، وهو تعارض لا نعرف معه الخاصّيَّة التي يتمتَّع بها الحقُّ المخلوق به فلا يشاركه فيها أيُّ مخلوق. فهو مخلوق متفرِّد بذاته، فاعل بالخلق منفعل بالحقِّ الأعلى، ولذلك حظي بمنزلة الخلق الأول والتجلّي للكلمة الإلهيَّة البدئيَّة “كن”. فهذه الكلمة يمثِّلها ابن عربي بـ “النفس الإلهيّ. وهي تعني الانبلاج كما ينبلج الفجر. وأمَّا الخلق هنا فهو أساس كشف الذات الإلهيَّة لنفسها، ولذا فلا مجال هنا للخلق من عدم لفتح هوَّة لا يمكن لأيِّ فكر عقلانيٍّ أن يمدَّ فوقها جسرًا، لأنَّ تلك الهوَّة نفسها وبطابعها التمييزيِّ تقوم بالمعارضة والإبعاد بين الأشياء. فالتنفُّس الإلهيُّ يخرج ما يسمّيه ابن عربي نَفَسًا رحمانيًّا، وهذا النَفَسُ هو الذي يمنح الوجود والحياة لكلِّ الأجسام “الَّلطيفة” التي تشكِّل الوجود الأوليَّ والتي تحمل اسم العماء [المصدر نفسه].. في هذا المجال يشير المفكِّر الفرنسيُّ هنري كوربان إلى الحديث المنسوب إلى النبيِّ (ص) لمَّا سُئل: أين كان ربُّنا قبل أن يخلق خلقه؟ فأجاب: كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء.

يرى كوربان أنَّ هذا العماء الذي يصدر عنه والذي فيه يوجد أزلًا الكيانُ الإلهيُّ، هو نفسه الذي يقوم في الآن ذاته بتلقّي الأشكال كلِّها، ويمنح للمخلوقات أشكالها: إنَّه نشطٌ وسكونيٌّ، متلقٍّ ومحقِّق، وبه يتمُّ التمييز داخل حقيقة الوجود باعتبارها الحقَّ في ذاته. إنَّه من حيث هو كذلك الخيال المطلق والَّلامشروط. وعمليَّة التجلّي الإلهيِّ الأصليَّة التي من خلالها “يظهر” الوجود لنفسه بالتميُّز في وجوده الخفيّ، أي بإظهاره لذاته ممكنات أسمائه وصفاته والأعيان الثابتة، هذه العمليَّة تُعدُّ خيالًا فاعلًا وخلَّاقًا وتجلّيًا. العماء بهذه الدلالة هو الخيال المطلق أو التجلّي الإلهيُّ أو الرَّحمة الموجِدة، تلكمُ هي بعض المفاهيم المترادفة التي تعبِّر عن الواقع الأصل نفسه، أي الحقَّ المخلوق به كلُّ شيء، وهو ما يعني أيضًا “الخالق المخلوق”. فالعماء هو الخالق، بما أنَّه النفيس الذي يصدر عنه لأنَّه مخبوء فيه: وهو من حيث هو كذلك اللَّامرئيُّ و”الباطن”. والعماء هو المخلوق باعتباره ظرفًا ظاهرًا. فالخالق المخلوق يعني أنَّ الوجود الإلهيَّ هو المحجوب والمكشوف أو أنَّه هو الأول والآخر [ابن عربي – فصوص الحكم – الجزء الثاني – ص 313].

تتضمَّن كلمة “كن” التي كان بها الحقُّ المخلوق به كلُّ شيء، إيحاءً غيبيًّا من خالقه مؤدَّاه: “لست أنت الذي يخلق حين تخلق، ولهذا فخلقك حقيقيّ. وهو حقيقيٌّ لأنَّ كلَّ مخلوق له بعد مزدوج: فالخالق المخلوق يُنمْذِج وحدة الأضداد. ومنذ الأزل وهذه المصادفة متأصِّلة في الخلق لأنَّ الخلق ليس من عدم وإنَّما هو تجلٍّ، ومن حيث هو كذلك فهو خيال. فالخيال الخلَّاق هو خيال شهوديٌّ، والخالق مرتبط بالمخلوق المتخيّل، لأنَّ كلَّ خيال خلَّاق هو تجلٍّ وتجدُّد للخلق. وعلم النفس لا ينفصل عن علم الكون: وخيال التجلّي يصرفهما في سيكوكسمولوجيا. وبالحفاظ على هذه الفكرة حاضرة في الذهن يلزمنا مساءلة ما يكون عضوها في الكائن الإنسانيِّ، أي عضو الرؤى والتنقيل، وتحويل كلِّ الأشياء إلى إشارات ورموز. [كوربان، هنري- المصدر نفسه – ص 184].

التاسع: “المبدأ/ المثنَّى بما هو الوجود المنبسط

ظهرت قاعدة “الواحد لا يصدر عنه إلَّا واحد” كواحدة من أبرز القضايا الإشكاليَّة في تاريخ الميتافيزيقا والعلوم الإلهيَّة. وبناءً على أنَّ الواحد لا يصدر عنه إلَّا واحد، كَثُر التساؤل عن ماهيَّة وطبيعة وصفة ذلك الواحد الصادر أوَّلًا من المبدأ الأعلى.

في تعريفات مدرسة الحكمة المتعالية أنَّ الصادر الأوّل ممكن لا يحتاج إلى غيره من الممكنات، بل يجب أن يكون هو واسطة في وجودها، وينحصر احتياجه إلى الواجب نفسه وحسب. وهي ترى إليه على أنَّه الممكن الأشرف، والوجود المطلق المنبسط، وأوّل ما ينشأ من الوجود الحقّ. ويجمع صدر الدين الشيرازي بين القولين أي الممكن الأشرف والعقل الأوّل باعتبار هذا الأخير صادرًا أوَّل بالقياس إلى الموجودات المتعيّنة المتباينة المتخالفة الآثار. فالأوّليَّة ههُنا بالقياس إلى سائر الصوادر المتباينة الذوات والوجودات، وإلَّا فعند تحليل الذهن العقل الأوّل إلى وجود مطلق وماهيَّة خاصَّة ونقص وإمكان، حكمنا بأنَّ أوّل ما ينشأ هو الوجود المطلق المنبسط ويلزمه بحسب كلِّ مرتبة ماهيَّة خاصَّة، وتنزُّلٌ خاصٌّ يلحقه إمكان خاصّ”.[ملَّا صدرا- الأسفار- ج2- ص 270].

تعليقات الزوار

الكتاب

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

الشيخ مرتضى الباشا

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

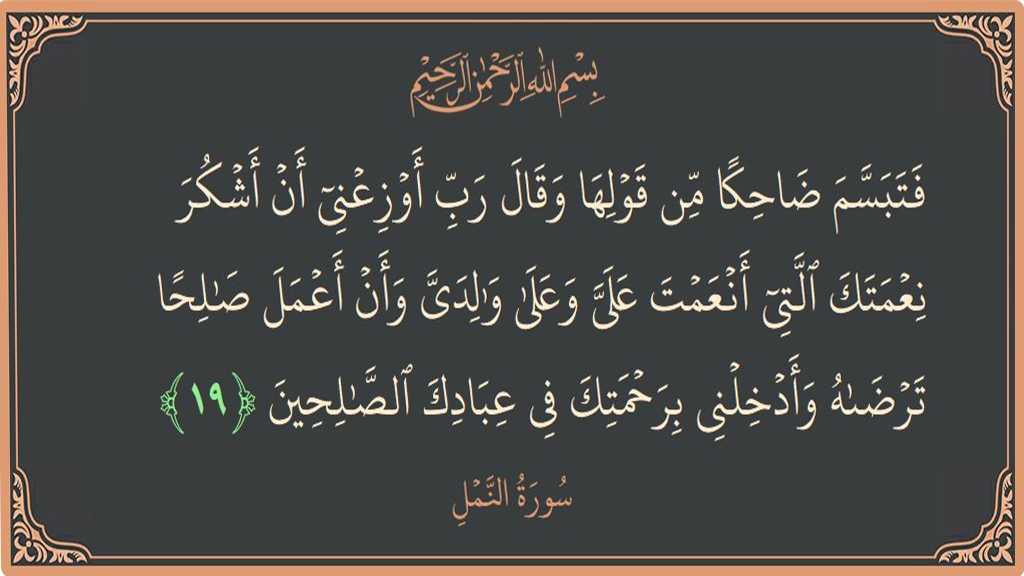

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

الشيخ محمد هادي معرفة

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

معنى (فلك) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الفرج سيأتي وإن طال

الفرج سيأتي وإن طال

عبدالعزيز آل زايد

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

الشهيد مرتضى مطهري

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

-

كيف نحمي قلوبنا؟

-

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

-

مجاراة شعريّة مهدويّة بين الشّاعرين ناصر الوسمي وعبدالمنعم الحجاب

-

(صناعة الكتابة الأدبيّة الفلسفيّة) برنامج تدريبيّ للدّكتورة معصومة العبدالرّضا

-

(ذاكرة الرّمال) إصدار فوتوغرافيّ رقميّ للفنان شاكر الورش

-

هذا مهم، وليس كل شيء

-

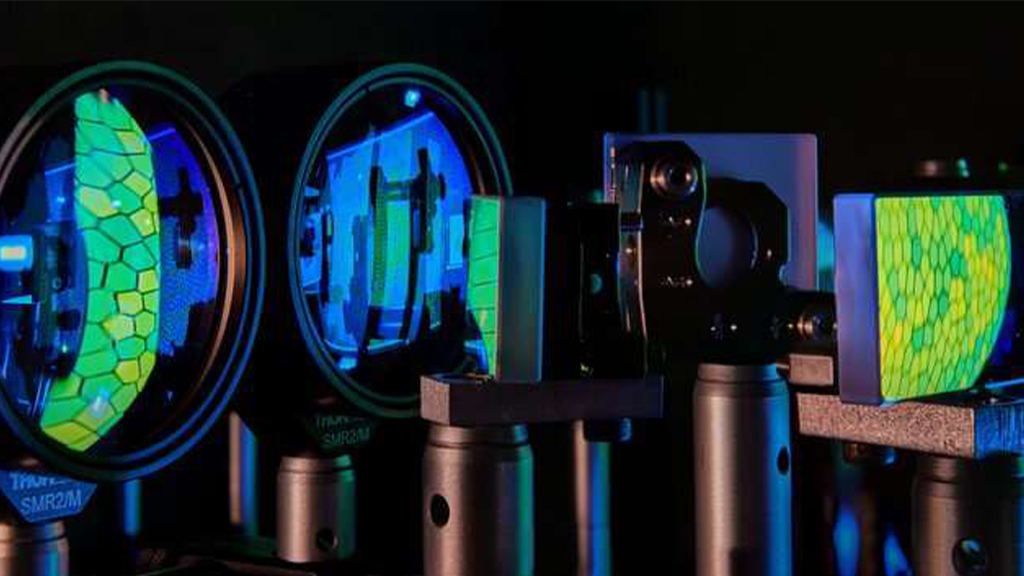

كيف نرى أفضل من خلال النّظر بعيدًا؟