علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".ميتافيزيقا العلم الذكيّ (2)

الأساس الكوزمولوجيّ للميتافيزيقا الأولى

وصلاً بما ذكرناه، بسبب من مساواته بين الذكاء والروح من جهة، والانتظام الرياضيِّ للكون من الجهة المقابلة، كان أفلاطون يسبق سواه من فلاسفة العلم إلى طرح المشكلة، وكان الأحدَّ إحساسًا بمفارقة الحركات الكوكبيَّة. لهذا سيمضي بثقة لافتة، إلى إبداء فرضيَّة تفيد بأنَّ الكواكب تتحرَّك وهي على تناقض بيِّن مع الأدلَّة التجريبيَّة. إنَّها تسلك بالفعل في مدارات منفردة متَّسقة ولكنّها ذات انتظام كامل. ورغم عدم وجود شيء ذي شأن يدلُّ على صواب هذه العقيدة في زمانه سوى إيمانه بالرياضيَّات وألوهيَّة السماوات، فقد نجح في إلزام فلاسفة المستقبل بالاشتباك مع البيانات الكوكبيَّة والاهتداء إلى ماهيَّة الحركات المتَّسقة والمنظَّمة التي يمكن تفسير الحركات الظاهرة بالاستناد الى افتراضاتها. [ريتشارد تارناس – آلام العقل الغربي – ترجمة: فاضل جتكر- مكتبة العبيكان – الرياض – 2001- ص 82].

ربطًا بما توصَّل إليه أفلاطون لجهة الوصل بين الروح والذكاء البشريِّ والانتظام الرياضيِّ للكون، تتبدَّى لنا سلسلة متَّسقة تستظهر أكثر عناصر الفلسفة الأفلاطونيَّة تميُّزًا: الإيمان بالمطلق والأحاديِّ بدلًا من النسبيِّ والمتعدِّد ـ تقديس النظام ونبذ الفوضى ـ صلات الوصل بين الملاحظة التجريبيَّة والأشكال المثاليَّة ـ الجمع بين الآلهة البدائيَّة الأسطوريَّة والأشكال أو الصِّيغ الرياضيَّة والعقليَّة ـ الجمع بين الآلهة المتعدِّدة (آلهة السماء) والإله الواحد الأحد (خالق الذكاء الأعلى). وأخيرًا، جملة العواقب المعقَّدة، بل وحتى المتناقضة التي كان من شأن فكر أفلاطون أن ينطوي عليها ويكون لها أثرها الوازن على التطوُّرات العلميَّة والفلسفيَّة الَّلاحقة في الثقافة الغربيَّة.

لقد شكَّلت الأفكار المتعالية – بما هي المبادئ المسيّرة لعقل السماء – أساس الفلسفة الأفلاطونيَّة. غير أنَّ المقالة الأرسطيَّة ما لبثت أن انقلبت عليها، حتى بدت الصورة وكأنَّ أفلاطون نُزِّل إلى أدنى الأرض. جرَّاء ذلك، سيظهر على نحو صريح، أنَّ فهم الإيقاع الأساسيِّ لفلسفة أرسطو وكوزمولوجيَّته، هو الشرط المسبق لاستيعاب التطوُّر الَّلاحق للفكر الغربيّ.

في تأسيساته للعقل العلميِّ، دَرَجَ أرسطو على رؤية العالم التجريبيِّ بوصفه واقعًا، وأنَّ الواقع الحقيقيَّ هو عالم الأشياء الملموسة القابلة للإدراك بالحواسّ، لا عالم أفكار سرمديَّة استعصى أمرها على الإدراك. ولأنَّ نظريَّة الأفكار والمُثُل الأفلاطونيَّة بدت في نظره غير قابلة للإثبات من ناحية، ومثقلة بحشد من الصعوبات المنطقيَّة من ناحية ثانية، طفق يبادر إلى نحت المقولات العشر، ليبيّن أنَّ أشياء الكون واقعيَّة، وأنَّها موجودة على نحو التعدُّد الَّلامتناهي من الأشكال والأنواع. لقد رأى أنَّ هذه الأنماط المختلفة من الوجود ليست متكافئة من حيث المكانة الوجوديَّة. فالجواهر هي أسس وفواعل كلِّ الأشياء الأخرى. ولولا وجود هذه الجواهر لم يكن لشيء أن يكون موجودًا. لذا لم يكن عالم الواقع، في نظر أرسطو إلَّا عالم جواهر منفردة متمايزة ومنفصلة بعضها عن البعض الآخر.

لم يكتفِ أرسطو بما أسَّس له من فهمٍ لهندسة العالم المرئيِّ عن طريق المقولات العشر، بل هو سيمضي في رحلته التحليليَّة العقليَّة للعالم، إلى استحداث حكاية أكثر تعقيدًا، وأغنى تركيبًا حيال حركة الأشياء وصيرورتها. هذه الحكاية هي التي ستجعل فلسفته أقرب روحيًّا إلى فلسفة أفلاطون مع احتفاظها بخصائصها في الوقت نفسه. لقد استنتج أنَّ الجوهر ليس وحدة من وحدات المادَّة، بل هو بنيانٌ أو شكلٌ قابل للإدراك ومتجسِّد في المادَّة. ورغم أنَّ الشكل حلوليٌّ متأصِّل كليًّا، ولا وجود له على نحو مستقلٍّ عن تجسُّده الماديِّ، فإنَّ هذا الشكل هو الذي يضفي على الجوهر جوهريَّته المميَّزة. ولأنَّ الشكل، في رأي أرسطو يضفي على أيِّ جوهر، لا فقط بنيته الأساسيَّة، بل آليَّته التطوُّرية أيضًا، لذلك كانت علوم الحياة (البيولوجيا) العضويَّة، لا الرياضيَّات المجرَّدة، هي علومه المميَّزة. وعِوضاً من واقع أفلاطون السكونيِّ المثاليِّ، عَمَدَ أرسطو إلى استحداث اعترافٍ أكثر وضوحًا بعمليَّات الطبيعة القائمة على النموِّ والتطوُّر، مع سعي كلِّ عضويَّة للانتقال من النقصان إلى الكمال، ومن حالة الاحتمال إلى حالة الفعل.

وفيما شدَّد أفلاطون على «لا كماليَّة» جميع الأشياء الطبيعيَّة، مقارنة بالأشكال التي تقلّدها، دأب أرسطو على التصريح بأنَّ أيَّ عضويَّة تنتقل من حالة غير كاملة باتِّجاه بلوغ نضج كامل، فمنتهاها أن يتحقَّق شكلها المتأصِّل تحقُّقًا فعليًّا: البذرة تتحوَّل إلى نبتة، والجنين إلى طفل، والطفل إلى راشد، وهكذا. أمَّا الشكل فيبقى مبدأ فعل متأصِّل كامن في العضويَّة منذ نشوئها. من ذلك، يتَّضح المقصد الأرسطيُّ القائل بأنَّ جوهرَ شيءٍ ما، ليس إلَّا الشكل الذي آل إليه. وما طبيعة أيِّ شيء إلَّا لتحقيق شكله المتجذِّر وترجمته إلى لغة الواقع. ومع ذلك، فإنَّ عبارتي «الشكل» و«المادَّة» هما عبارتان نسبيَّتان: لأنَّ من شأن تحقُّق أيِّ شكل، أن يقود بدوره، إلى أن يكون المادَّة التي يمكن لشكل أرقى أن يخرج من رحمها.

فالمادَّة هي القوام غير الموصوف للوجود. وإمكانيَّة الشكل هي التي يقولبها الشكل، ثم يفرضها وينقلها من الاحتمال إلى الواقع الفعليّ. وعليه، لا تتحقَّق المادَّة إلَّا بفعل تزاوجها مع الشكل، ذلك بأنَّ الشكل هو واقع المادَّة الفعليِّ، الذي يشكِّله الهدف المكتمل. ومع أنَّ أيَّ شكل ليس هو نفسه جوهرًا، كما في نظرة أفلاطون، فإنَّ لكلِّ جوهر شكلًا، وبنيانًا قابلًا للإدراك، أي بنيانًا يُلبس الجوهر ثوبه. يضاف إلى ذلك أنَّ كلَّ جوهر لا يكتفي بامتلاك شكلٍ ما، ويمكن للمرء أن يقول: إنَّ الشكل يملك الجوهر أيضًا، لأن الجوهر يسعى طبيعيًّا لتحقيق شكله الأصليِّ المتجذِّر. كما يسعى ليصبح صنفًا كاملًا من نوعه، وما من جوهر إلَّا ويتطلَّع إلى تحقيق ما هو بالقوَّة أساسًا.[ر. تارناس – المصدر نفسه – ص 89].

فيزيائيَّة الفلسفة الحديثة

ليس من باب «حكم القيمة» أن يُقال، إنَّ الفلسفة الحديثة استلهمت جلّ عناصر حداثتها العلميَّة من كونيَّات الإغريق ومبانيهم الفلسفيَّة. ربَّما لهذا الداعي وجدنا كيف أنَّ الغرب الحديث لم يُدَع لحظة تمرُّ إلَّا وأعرب فيها عن إعجابه بالحيويَّة الاستثنائيَّة للعقل اليونانيِّ. ومن المؤكَّد أنَّ الغرب اليوم يواصل العودة بشغفٍ محمومٍ إلى أجداده القدماء، وعلى نحوٍ يشبه عودة المرء إلى منابع البصيرة الخالدة. من أجل ذلك رأينا كيف شقَّ العقل الإغريقيُّ سبيله ببساطة شديدة إلى فكر الحداثة لتتخذ من مفاهيمه دربةً لها. ومع أفول القرون الوسطى سوف يبتدئ عهدٌ آخر، يوجِّه خلاله العلمُ الغربيُّ جلَّ قوَّته وطاقته نحو دراسة العالم الفيزيائيِّ.

وهكذا راحت العقيدة العلميَّة لحضارة الغرب الحديث تأتلف على تصورات رباعيَّة الأبعاد: اشتقاق الوعي من المادَّة - استقلال المادَّة عن الوعي - الإمكانيَّة الاستثنائيَّة للإدراك العقليِّ للكون. ومقدرة العقل الذكيِّ على حلِّ معضلات الوجود أنَّى بلغت تعقيداتها. والّلافت ان هذه التصوُّرات اتخذت صيرورتها نحو التحول إلى يقين معرفيٍّ، وستمهِّد إلى ظهور الشكل التقانيِّ للحضارة الحديثة، حيث كلُّ شيء حالئذٍ سيفقد قيمته ما لم يكن مُدرجاً في قائمة المقتضيات المادّيَّة.

بسبب من الثورة العلميَّة تعرَّضت مهمَّة الفيلسوف لمحنة معرفيَّة؛ لم يعد قادرًا معها على تحديد تصوُّر ميتافيزيقيٍّ للعالم بالمعنى التقليديّ. بات ملزمًا بالمبادرة بدلًا من ذلك، إلى تحليل طبيعة عقل الإنسان وحدوده. فالعقل، رغم عجزه عن الحسم في قضايا متعالية على التجربة، ظلَّ قادرًا على تحديد جملة العوامل المعرفيَّة الجوهريَّة بالنسبة إلى التجربة البشريَّة، وعلى إغناء التجربة كلِّها بنظامه. وبسببٍ من ذلك، باتت مهمَّة الفلسفة الحقيقيَّة متمثِّلة، إذًا بمعاينة البنية الشكليَّة للعقل، ذلك إلى الحدِّ الذي صار فيه العقل الأدنى حاكمًا مطلقًا على فهم حقيقة الكون.

تخلص ميتافيزيقا الحداثة إلى الاعتقاد بأنَّ العلم يُنجز وفق الشروط الخاصَّة به، ولا يعتمدُ على أيِّ شيءٍ خارج ذاته. هذا المعتقد هو في الواقع تظهيرٌ شديد الكثافة لميراث عصر التنوير الذي نظر إلى العالَم كآليّةٍ ماديّةٍ مستقلَّة. تبعًا لهذه النظرة عُدَّت كلّ إشارةٍ إلى الدين والأمر الغيبي شأناً فائضًا عن الحاجة، أو نزوعًا إلى الَّلاعقلانيَّة. مردُّ ذلك كلّه إلى تسليم الحركة التنويريَّة، المطلق بقوَّة العقل البشريِّ وقدرته على تذليل الاستعصاءات التي تعترض اكتشاف الكون وفهم أسراره.

لذا، غالبًا ما جرى التعامل مع العقلانيَّة كحقيقةٍ قُصوى. حتى لقد أوشك كبار فلاسفة الحداثة وعلمائها على «تأليهها» لمَّا رأوا كيف حُوِّلت الكنائس بعد الثورة الفرنسيَّة إلى «معابد للعقل». يومذاك بدت العقلانيَّة – وهي في غلواء توتُّرها – أدنى إلى عقيدةٍ مرادفةٍ للإلحاد ومنتجةٍ له في الآن عينه. لهذا يميل المفكِّر العقلانيُّ إلى الاعتقاد الصَّارم بأنَّ المعقول هو الطبيعيُّ، ولا وجود لشيءٍ خارقٍ للطبيعة، وأقصى ما يُعرف به هو المجهول الذي قد يصبح يومًا ما معلومًا ولا مكان في مخطَّطه الفكريِّ لقوى خارقة. وتبعًا لهذه الميول تنزع العقلانيَّة إلى عدم الإقرار بكلِّ ما هو غيبيّ، ثمَّ لتكتفي بالطبيعيِّ، الذي يؤمن المفكِّر العقلانيُّ بأنَّه قابلٌ للفهم، وأنَّ السبيل إلى فهمه في الغالب الأعمِّ يتمُّ عبر ما سُمِّي بـ «مناهج ووسائل البحث العلميّ»…

بسبب من غلواء الاندهاش بثورة العلم، دأبت العقلانيَّة الجائرة على الاكتفاء بخطابها الأحاديِّ، وأعرضت في الغالب الأعمِّ عن الإصغاء لنداء الإيمان. وما كان هذا المسلك ليكون إلَّا لداعي الاختلال المنهجي بين منطق عمل العلم ومنطق عمل العقلانيَّة معًا. وللنُّظَّار في هذا المضمار حجَّةٌ مؤدّاها التالي: بينما تدخل أسئلة الوجود الكبرى في اهتمامات العقلانيِّ، تتوارى هذه الأسئلة، أو قد تصل حدَّ التبدُّد لدى علماء الرياضيَّات وفيزياء الطبيعة. هذا هو الفارق الجوهريُّ بين كلٍّ من هذين الحقلين. فإذا أخذنا العلم بمعنى نسق المعارف العلميَّة المتراكمة (أي المنهج العلميّ)، فلن نجد له رابطة اعتناءٍ بالميتافيزيقا أو بـعلم «ما بعد الطبيعة». وما ذاك إلَّا لأنَّ العلم من حيث هو علم، لا يقدِّم لنا مذهبًا في الكونيَّات (كوزمولوجيا)، أو في الوجود في ذاته (الأنطولوجيا)، فضلًا عن معرفة الغاية من وجود الموجودات.

وعليه، فإنَّ العلم بما هو علم لا يسعى إلى الإجابة، ولا حتى التساؤل، عن القضايا الكبرى المتعلِّقة بمصير الإنسان في الحياة والموت، أو الخير والشرّ. حتى أنَّ كثرةً من العلماء لا تجد عندهم أيَّ فضولٍ ميتافيزيقيّ. شأنُهم في هذا شأن كثيرين من البشر، ولكن ما إن يُسأل أحدٌ منهم أيًّا من الأسئلة الكبرى ويحاول الإجابة عنها، حتَّى يكفَّ بهذا السلوك عن أن يكون عالمًا، بل إنَّه بذلك يفعل شيئًا آخر مغايرًا لطبيعة عمله كعالِم. أمَّا المفكِّر العقلانيُّ فلديه مجموعةٌ كاملةٌ من الإجابات عن القضايا الكبرى، زاعمًا أنَّ الزمن والدأب كفيلان، إذا ما لازم الإنسان صواب التفكير، بتقديم الإجابات الصحيحة. وعليه، عُدَّت النزعة العقلانيَّة بالصورة التي ظهرت فيها خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر في الغرب نسقًا ميتافيزيقيًّا كاملًا. بل وأكثر من هذا، عوملت في كثير من الأحيان كدينٍ أو كبديل من الدين.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

الشيخ مرتضى الباشا

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

الشيخ محمد هادي معرفة

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

معنى (فلك) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الفرج سيأتي وإن طال

الفرج سيأتي وإن طال

عبدالعزيز آل زايد

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

الشهيد مرتضى مطهري

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

-

كيف نحمي قلوبنا؟

-

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

-

مجاراة شعريّة مهدويّة بين الشّاعرين ناصر الوسمي وعبدالمنعم الحجاب

-

(صناعة الكتابة الأدبيّة الفلسفيّة) برنامج تدريبيّ للدّكتورة معصومة العبدالرّضا

-

(ذاكرة الرّمال) إصدار فوتوغرافيّ رقميّ للفنان شاكر الورش

-

هذا مهم، وليس كل شيء

-

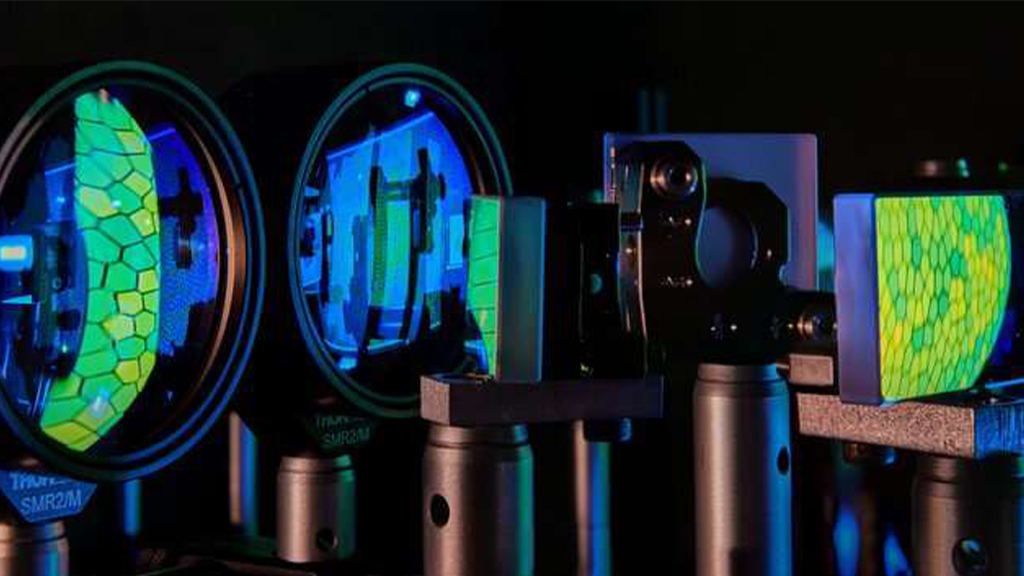

كيف نرى أفضل من خلال النّظر بعيدًا؟