علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

الشهيد مرتضى مطهريعن الكاتب :

مرتضى مطهّري (1919 - 1979) عالم دين وفيلسوف إسلامي ومفكر وكاتب شيعي إيراني، هوأحد أبرز تلامذة المفسر والفيلسوف الإسلامي محمد حسين الطباطبائي و روح الله الخميني، في 1 مايو عام 1979، بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتصار الثورة الإسلامية، اغتيل مرتضى مطهري في طهران إثر إصابته بطلق ناري.النفس الإنسانيّة (1)

سَعَة الروح

إنّ روح الإنسان عالَمٌ عجيب، أعجبُ العوالم عالَم روح الإنسان ونفسه. روح الإنسان يشبه جهاز تسجيل الصوت من حيثيّة واحدة، لكن ليس الجهاز الّذي لا يستوعب سوى شريط صوت واحد، بل الجهاز الّذي يتحمّل ويستوعب عشرات ومئات الأشرطة الصوتيّة، كلّ واحد منها يحفظ صوتاً خاصّاً ونغمة خاصّة، بحيث إذا ضُغِط أيّ زرّ أو أُديرَ أيُّ مفتاح، انبعث صوتٌ خاصّ. بمجرّد أن يُوضَع الإصبع على نقطة ما، ينبعث صوت قرآن، وإذا وُضِع على نقطة أخرى، انبعث صوتُ حديث دينيّ، أو وُضِع على نقطة ثالثة، سمع قارئ يقرأ. وهكذا روح الإنسان في تنوُّع استعداداتها واختلاف قابليّاتها؛ بمعنى أنّ الله تعالى أودع وجودَ الإنسان استعدادات متنوّعة ومختلفة، حيث إنّ مربّي البشريّة وموجِّهيها يضعُ كلُّ فريق منهم إصبعه على أحد الاستعدادات؛ مثلاً، قد ترى أُمَّةً ما يهتف كلّ أفرادها بالحماسة السياسيّة والعصبيّة الوطنيّة، ولا يوجد لديهم شيء آخر، وهذا شريط صوتيّ موجود فيهم، وهو الّذي يصدر تلك الهتافات، وقد نرى أُمّةً أخرى يتحدّث جميع أفرادها عن فضيلة الزهد والرياضة الروحيّة، وقد ترى أُمَّةً أخرى ينحو أفرادُها منحًى آخر. كلّ مجتمع يرفع شعاراً ما ويهتف به، وفي كلّ فرد توجد جميع تلك الاستعدادات، ولكنّ الحيَّ منها واحدٌ أو اثنان فقط، وهما ما ينبعث الصوت منهما، وأمّا البقيّة فهي ميّتة.

كذلك هو حال النظريّات والمدارس الأخلاقيّة، فكلّ نظريّة وضعَت إصبعَها على أحد الاستعدادات البشريّة، لا كلّها. وهنا يواجهنا سؤالٌ في غاية الأهمّيّة، وهو: هل يوجد زرٌّ بإمكانه إدارة كلّ تلك الأشرطة المخزونة في ضمير الإنسان؟ إنّ المدرسة والنظريّة الّتي تتمكّن من تفعيل استعدادات الإنسان وقابليّاته كافّة، وفق آليّة متوازنة لا يجوز بعضُها على بعض، لَهِيَ الّتي تستحقّ أن تُوصَف حقّاً بأنّها «المدرسة الجامعة الكاملة».

«النفْسُ» في القرآن

للوهلة الأولى، قد يتصوَّر قارئُ القرآن والنصوص الإسلاميّة الأخرى وجودَ تناقُضٍ في الموقف من «النَفْس» وكيفيّة التعامل معها. فمثلاً، نجد القرآن الكريم تارةً يحثّ على مواجهة «النفس» ومجاهدتها، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهَوَىٰ فَإِنَّ ٱلۡجَنَّةَ هِیَ ٱلۡمَأۡوَىٰ﴾ ، و﴿فَأَمَّا مَن طَغَىٰ - وَءَاثَرَ ٱلۡحَیَوٰةَ ٱلدُّنۡیَا - فَإِنَّ ٱلۡجَحِیمَ هِیَ ٱلۡمَأۡوَىٰ﴾، و﴿أفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ﴾.

كذلك ينقل القرآن الكريم عن يوسف الصدّيق (عليه السلام) أنّه كان ينظر إلى «النفس» بعين الريبة والحذر، يقول: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾. فعلى الرغم من أنّه (عليه السلام) كان متَّهَماً في حادثةٍ معروفة، وكان بريئاً مئة بالمئة من تلك التهمة، ولم يأتِ بأيِّ ذنبٍ أو تقصير، لكنّه يقول: أنا لا أريد أن أُنزّه نفسي، فأنا ذاتاً لست كذلك؛ لأنّي أعلم أنّ «نفس» الإنسان تأمره بالسوء. إذاً، ما يُسَمَّى في القرآن الكريم بـ«النفس»، هو شيءٌ يجب أن يَنظر الإنسانُ إليه بعين الريبة والحذر، ويعدّه عدوّاً، ولا يُفسِح له مجالاً للتسلّط عليه، بل ينظر إليه على أنّه كائنٌ مطيع له، مسيطرٌ عليه. هذا من جهة.

من جهة أخرى، نجد في القرآن الكريم أيضاً، طائفة من الآيات الممجِّدة للنفس، والرافعة من شأنها، مثل: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾، ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.

أيّها الرسول، قل لهم إنّ الفاشلين والخاسرين، ليسوا فقط أولئك الّذين فقدوا أموالهم وذهبت ثرواتهم، فإنّ هذا خسرانٌ حقير، والخسران الكبير هو أن يخسر الإنسان «نفسَه»، وباصطلاح «الوجوديّة» المعاصرة، هو أن يفقد «ذاته» و«شخصيّته». إنَّ أعظم ذخائر الإنسان هي «نفسه» ذاتها؛ إذا خسر أحدٌ ما ««نفسَه»، فهو صفر اليدَين، وإن مَلَكَ ما مَلَك. إنّ تعبيراً من قبيل (نسيان النفس، خسران النفس، بيع النفس) هو في ذاته لومٌ وتوبيخ شديد اللهجة للنفس، فعلى الإنسان ألَّا ينسى نفسه وألَّا يخسرها، ولا يبيعها. ومن ناحية أخرى، ينبغي للإنسان أن يقاوم هوى النفس؛ لأنّ هذه «النفس» تأمر بالسوء. هذا كلّه من حيث نظر القرآن.

النفْسُ في السنَّة والروايات

أمّا من حيث نظر السنَّة والروايات، فنجد النفس وهواها في «نهج البلاغة»، وقد مُزِّقَت شرّ مُمزّق، وغدت كعصفٍ مأكول، لقد جرى التعامل معها بشدّةٍ وعنف عجيبَين! نقرأ فيها: «أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَنَفْسُهُ ظَنُونٌ عِنْدَهُ ؛ فالمؤمن ينظر دائماً إلى نفسه ظانّاً بهذا السوء، فهو كرجلٍ له جارٌ خائن لا يطمئنّ إليه، ودائماً يحذر خيانته. وفي الأدب الإسلاميّ -سواءٌ العربيّ أم الفارسيّ- توجد أشعارٌ كثيرة في هذا المجال، يقول «سعدي» في «بُستان»: قال لي الشيخ الحكيم المرشد شهاب حكمتين على السفينة، الأولى لا تُسِئ الظنّ في الناس، والثانية أن لا تُحسن الظنّ بنفسِك ولا تُعجَب بها.

هذا من جانب، ومن جانب آخر من «نهج البلاغة»، نرى تقديراً وتكريماً عاليَين للنفس؛ من ذلك ما نقرؤه في وصيّته (عليه السلام) للإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، حيث كتب فيها: «وَأَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَّة، وَإِنْ سَاقَتْكَ إِلَى الرَّغَائِبِ، فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاضَ بِمَا تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضاً. وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللهُ حُرّاً. وَمَا خَيْرُ خَيْرٍ لَا يُنَالُ إِلَّا بِشَرٍّ، ويُسْرٍ لَا يُنَالُ إِلَّا بِعُسْرٍ». ونظير هذا المعنى ما وُرِد في شعرٍ منسوب إلى الإمام الصادق (عليه السلام) ، حيث روى الأصمعيّ له (عليه السلام): أُثَامِنُ بِالنَّفْسِ النَّفِيسَةِ رَبَّهَا، وَلَيْسَ لَهَا فِي الْخَلْقِ كُلِّهِمُ ثَمَنُ، بِهَا يُشْتَرَى الْجَنَّاتُ إِنْ أَنَا بِعْتُهَا، بِشَيْءٍ سِوَاهَا إِنَّ ذَلِكُمْ غَبْنُ، إِذَا ذَهَبَتْ نَفْسِي بِدُنْيَا أَصَبْتُهَا، فَقَدْ ذَهَبَتْ نَفْسِي وَقَدْ ذَهَبَ الثَّمَنُ.

ورُوي عن الإمام السجّاد (عليه السلام) قولُه حينما سألوه: مَنْ أعظم الناس خطراً؟ قال: «مَنْ لَمْ يَرَ الدُّنْيَا خَطَراً لِنَفْسِه». وإذ نرجع إلى نهج البلاغة مرةً أخرى، نسمع أمير المؤمنين عليّاً (عليه السلام) يقول: «مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَهْوَتُهُ».

إنَّ كرامة النفس، وعزَّة النفس، ومخالفة النفس، واحترام النفس، تعبيرات وردت بكثرة في الروايات، ويخطر في بالي الآن محاضرة ألقيتُها في الثالث من شعبان في ذكرى ولادة الإمام الحسين بن عليّ (عليهما السلام) قبل ثلاث عشرة سنة، وكانت بعنوان «مسألة النفس في الأخلاق»، ومنذ ذلك الوقت، برزت لديَّ هذه الفكرة وتلك النتيجة، وكلَّما قرأتُ وطالعتُ أكثر، ازداد اعتقادي ويقيني بها. والنتيجة المستخلَصة هي أنّ المحور الأساس في نظريّة «الأخلاق الإسلاميّة»، والنقطة الّتي يضع الإسلام اليد عليها من الإنسان، هي «كرامة» النفس الإنسانيّة وعزّتها وعظمتها، وسأذكر الآن جانباً من تلك المذكّرة:

عزَّة النفس

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾. وقال الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله): «اطْلُبُوا الحَوَائِجَ بِعِزَّةِ الأَنْفُسِ». الإنسان يحتاج إلى الآخرين بلا شكّ، ولكنّ السؤال هو: هل عرضُ الحاجة على الآخرين أمرٌ حَسَنٌ أو لا؟ هناك فريقٌ يقول إنّه أمرٌ حَسَنٌ ولا ضيرَ فيه.

الكلبيّون وأصحاب الملامة

ومن هذا الفريق أُناسٌ كانوا يعيشون في «اليونان القديم»، ويُعرَفون بـ«الكلبيّين»، وكانوا يوصون بالدناءة والذلّة خيراً، وفي اعتقادهم أنّ مَن يذلّ نفسه ويُظهِر دناءته، فهو الأعلى أخلاقاً والأكثر تسامياً؛ ولا غرابة في هذا، فإنَّ الأخلاق الصوفيّة كانت منتشرةً آنذاك في اليونان. وحتّى في «أخلاقيّات» متصوّفينا، قد تُرى تعبيراتٌ تضادّ ما تقدَّم من تعبيرات إسلاميّة في هذا المجال، فقد ظهر على المسرح فريقٌ من المتصوّفة يُعرَف بـ«أصحاب الملامة»، وكانوا يقولون: كي نُذلّ النفسَ أشدَّ إذلالٍ، يجب علينا أن نكسر أنفسنا ونذلّها بكلّ استطاعتنا، وهذا هو منشأ اسم «خاكسار» الموجود الآن بين المتصوّفة، فهؤلاء هكذا كانوا يعتقدون ويعملون كي لا تكون للنفس أهمّيّةٌ عندهم، وبهذا المعنى يقول «سعدي»: أنا أفتخر بأنّي نملةٌ تُداس تحت أقدام، الناس ولستُ نحلةً يبكون مِنْ لسعتي.

ومقصود «سعدي» هو أنّ إيذاء الناس أمرٌ سيّئ في نظر الإسلام، ولكن هل الأمر دائرٌ فقط بين كون المرءِ نملةً أو نحلةً، حتّى أقول: أشكرك يا إلهي، فأنا لا أمتلك القوّة والقدرة، ومن ثمّ فأنا لا أظلم الناس، إنّ كون الإنسان فاقداً للقدرة وغير ظالم للناس ليس أمراً ذا شأن، بل الشأن كلّه هو أن يكون مقتدراً مستطيعاً، لكنّه لا يؤذي أحداً ولا يظلم، فلسان حال المسلم يجب أن يقول: أشكرك يا إلهي، حيث جعلتَني أمتلك القدرة، ولكنّي لا أظلم الناس. فما نَظَمَه «سعدي» من شعر، إفراطٌ في الأخلاق، وهو جانبٌ من مذهب المتصوّفة «أصحاب الملامة» الّذي لا يرتضيه الإسلام أبداً.

نُقِل عن «إبراهيم بن أدهم» -وكان من «مشايخ الصوفيّة»- أنّه قال: سررتُ في أوقات ثلاثة سروراً أعظم من أيّ وقت آخر:

الأوّل، حين كنت في مسجد «بيت المقدِس»، وكنت آنذاك مريضاً جدّاً، ولم يكن برفقتي أحد، فنمتُ في زاوية المسجد. بعد برهة، جاء خادم المسجد وأيقظ النائمين، ثمّ التفت إليَّ وقال: هيَّا استيقظ. ولكن لم تكن لديّ القدرة على النهوض، فأمسك برجلي وجرَّني إلى الخارج، وقد فرحتُ بهذا كثيراً؛ لأنّي صرتُ أمامه ذليلاً.

الثاني، كنت أنفش فروتي يوماً وأنظّفها، فوجدت قمّلاً كثيراً جدّاً، حيث إنّي لم أستطع أن أعرف هل صوف الفروة أكثر أم هذا القمّل؟ وقد سرَّتني هذه الحالة أيضاً؛ لأنّها أشعرتني بدناءة نفسي وحقارتها.

الثالث، كنت يوماً راكباً زورقاً مع جماعة، وكان معنا رجلٌ سيّئ يلهو ويمزح، فتحلَّق حوله الجماعة، وكان ممّا قاله: خرجتُ لحرب الكفّار ففعلت كذا وكذا، ثمّ أَسرْتُ أسيراً وجررتُه من لحيته. ثمّ تطلَّع حوله، فلم يجد أحداً أضعفَ جانباً منّي، فجاء إليَّ وأخذ بشعر لحيتي، ثمّ شرع يُعيد تلك القصّة، ويقول: هكذا أخذت ذلك الأسير. أمّا أنا، فقد سُعِدتُ جدّاً بهذا كعادتي؛ لِمَا أصابني من الذلّة والانكسار!

هذا هو الإفراط في الأخلاق، المقابل للتفريط فيها. وفي قِبال هذا الفريق، فريق لا يعرضون حاجاتهم على أحدٍ مهما اشتدَّت. لكنّ الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) يقول: «اطْلُبُوا الحَوَائِجَ بِعِزَّةِ الأَنْفُسِ». فلا مانع في أن يعرض الإنسان حوائجه على أصدقائه وأصحابه، ما دامت كرامته مصونة وشخصيّته محترمة. فمن خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) بصفِّين، قال: «فَالْمَوْت فِي حَيَاتِكُمْ مَقْهُورِينَ، وَالْحَيَاة في مَوْتِكُمْ قَاهِرِينَ»؛ فالحياة هي النصر والعزّة ولو تحت الثرى، والموت هو الذلّ والهوان، يقول الحقّ تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)

محمود حيدر

-

السّبّ المذموم وعواقبه

السّبّ المذموم وعواقبه

الشيخ محمد جواد مغنية

-

معنى (لات) في القرآن الكريم

معنى (لات) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

أنواع الطوارئ

أنواع الطوارئ

الشيخ مرتضى الباشا

-

حينما يتساقط ريش الباشق

حينما يتساقط ريش الباشق

عبدالعزيز آل زايد

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

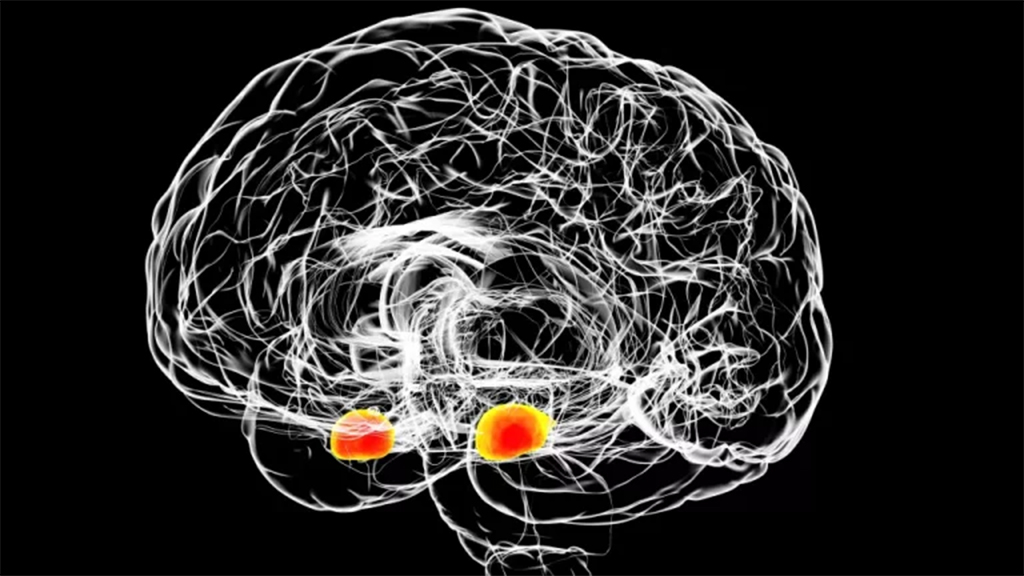

النمو السريع لهيكل رئيسي للدماغ قد يكون وراء مرض التوحد

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)

-

خطر الاعتياد على المعصية

-

السّبّ المذموم وعواقبه

-

معنى (لات) في القرآن الكريم

-

أنواع الطوارئ

-

زكي السّالم (حين تبدع وتتقوقع على نفسك)

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

-

حينما يتساقط ريش الباشق

-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)