مقالات

معلومات الكاتب :

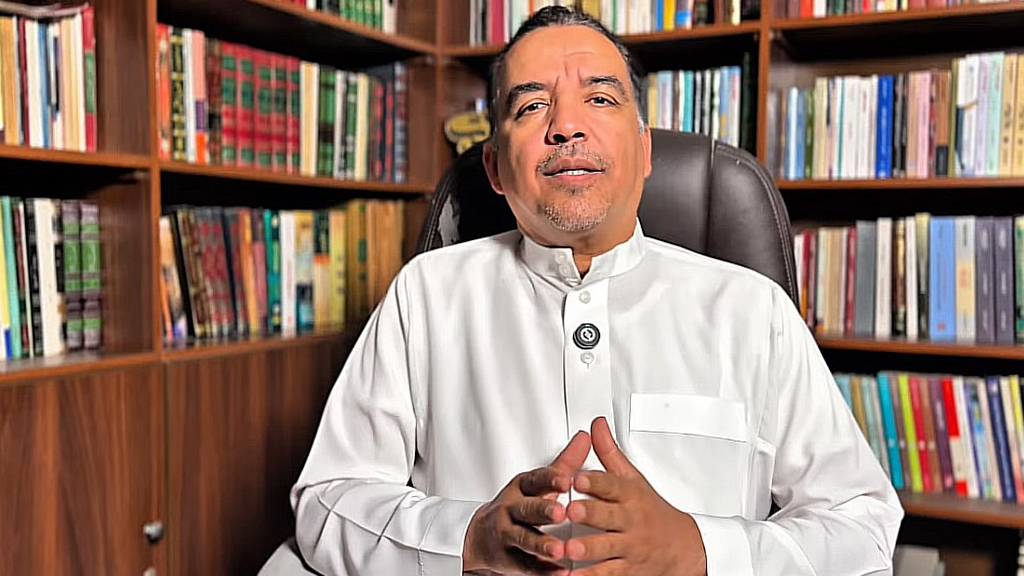

الاسم :

السيد عباس نور الدينعن الكاتب :

كاتب وباحث إسلامي.. مؤلف كتاب "معادلة التكامل الكبرى" الحائز على المرتبة الأولى عن قسم الأبحاث العلميّة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول الذي أقيم في طهران: الفكر الراقي، وكتاب "الخامنئي القائد" الحائز على المرتبة الأولى عن أفضل كتاب في المؤتمر نفسه.حول خطورة قراءة الكتب العرفانية.. وكيف يصبح المرء عارفًا بواسطتها

يقول الإمام الخميني (قده) في كتاب جنود العقل والجهل: "إنّ الحكيم يصبح إلهيًّا، والعالم ربانيًّا إذا كان علمهما إلهيًّا وربانيًّا، ولكن إذا بحث عالم في التوحيد والتجريد ـ فرضًا ـ ولم يكن دافعه لذلك طلب الحق تبارك وتعالى، بل طلب دقائق علم التوحيد وفنونه البديعة، أو أن تكون النفس ومظاهرها هي التي دعته لهذا البحث؛ فلن يكون علمه هذا آية ولا دليلًا ولا مثالًا، ولن تكون حكمته إلهية، بل هي نفسانية وطبيعية".

يُشاع في الأوساط أنّ قراءة الكتب العرفانية تحمل معها مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى انحراف الإنسان عن دينه ووقوعه في الشطحات المهلكة وادّعائه لأمورٍ تخالف عقائد الإسلام ومبادئه وسقوطه في الشيطنة وأفكار الحلول والجُرأة على الذات المقدسة تعالى.

أقرب هذه الآراء الناهية عن قراءة الكتب العرفانية يتذرع بأنّها كتب تحتاج إلى مدرّس قدير وهي لا تناسب المبتدئين في هذا الطريق. وكالعادة يُطلق الكثيرون مثل هذه الآراء والنصائح لاستسهال إطلاق الكلام بلا دليل ويقتفون ما ليس لهم به علم، فلا نجد في كلامهم شواهد واضحة على مدعياتهم من هذه الكتب نفسها؛ وعمدة دليلهم ما سمعوه من تجارب فاشلة ونماذج انحراف أشخاص وضلالهم، فيكون استدلالهم كالذي يستدل على أنّ هذا الطعام مسموم لأنّ شخصًا قد غص عند تناوله واختنق!

لم يكتب العارفون ما كتبوا لكي يبقى سرًّا، بل صرّح بعضهم بأنّه يقوم بذلك امتثالًا لأمر الله وأداءً لتكليفٍ شرعي مرتبط بوجوب نشر العلم والحكمة وبث الحقائق التي تُعد الغاية من بعثة الأنبياء والرسل. وبالرغم من أنّه يمكن استغلال الحقائق التي عرضوها لألف مأرب ومأرب، فإنّ فائدة نشرها تفوق بكثير الأضرار والمشاكل التي يمكن أن يتسبب بها هؤلاء المستغلون.

وهذا الاستغلال يزداد خطورةً كلما كان المجتمع بعيدًا عن هذه الأفكار، ويضعف ويزول تقريبًا حين يرتقي وعي المجتمع ومعارفه بخصوص العلوم والأبحاث العرفانية. فإنّ عمدة الاستغلال تقوم على جهل الناس وندرة هذه البضاعة النفيسة، التي سيخالها البعض منهم أنّها آتية من عالم الغيب والملكوت وتمنح من ينطق بها ميزة فريدة وموقعية خاصة يستحق معها أن يكون زعيمًا مرشدًا وشيخًا له الولاية على الناس! وهكذا سيكون لمنع قراءة هذه الكتب الأثر السلبي الذي هرب منه هؤلاء المانعون بالتحديد.

إنّ مطالعة الإنسان لأفكار يمكن أن يكون لها أوجه في الباطل والشرك والكفر ليست هي ما يؤدي إلى هذه الانحرافات الخطيرة بقدر ما يكون في نفس هذا الشخص من مآرب دنيوية كحب الجاه والتزعّم والترؤس. وهذه المآرب إنّما تتفعّل وتتفاقم حين تجد لها في أرض الواقع فرصةً مناسبة، وهي التي عبرنا عنها بجهل الناس وندرة وجود من يتكلم بهذه الحقائق أمامهم.

هناك فرقٌ كبير بين الانحراف الشخصي والانحراف الاجتماعي. الثاني يظهر بصورة الدعوى للترؤس، ويهتم صاحبه بجذب الناس إليه واستقطابهم نحو مشروعه الشخصي ليشكل بذلك ظاهرة أو جماعة قد تتحول مع مرور الوقت إلى جماعة سياسية ذات أهداف اجتماعية. واستغلال الكتب لتحقيق هذه الغايات، يعني استغلال بعض الأفكار الموجودة فيها والمصطلحات التي يمكن أن يكون لها وقعٌ خاص في النفوس وتدل على كون الناطق بها يتمتع بقداسة وموقعية تستوجب طاعته والانقياد له. ولو شاهد الناس العديد من أمثاله الذين يعرفون هذه الأفكار ويتحدثون بها ويشرحونها ويبينون أوجه الباطل فيها، لما بقي لذلك الشخص المدّعي أي امتياز في عيونهم ولبطل سحره لتوّه وانفضح لمقامه. إنّها نفاسة البضاعة الناشئة من ندرتها هي التي تعطي لهذا الشخص هذه القدرة المتميزة قبل أي شيء. وإنما تنشأ هذه النفاسة من عدم قدرة الناس على ملاحظة سهولة وصول أي إنسان إلى هذه الأفكار وكونها مذكورة في العديد من الكتب ومشروحة بطريقة واضحة لا لبس فيها.

وباختصار، إنّ الطريق الوحيد لمواجهة استغلال الكتب العرفانية وأفكارها العميقة ذات الأوجه الكثيرة هي بنشر هذه الكتب وتكثير تناولها وبيان أفكارها، حتى لو طرقت أسماع العوام الذين لا شأن لهم بها ولا اهتمام. لكن مجرد الاعتياد عليها عندهم يُفقد أي صاحب دعوى تلك الجاذبية التي يعتمد عليها لسحر النفوس والسيطرة على العقول.

الانحراف الشخصي يعتمد على عنصرٍ أساسي وهو عدم طلب الحق بصدق. صحيح أنّ قلة الاستعداد واعوجاج الأذهان من عوامل تفسير الحقائق تفسيرًا خاطئًا وتلقيها بخلاف ما تعنيه وتدل عليه، لكن اتخاذ هذه التفاسير الخاطئة كعقيدة يعتمد على ما هو أكثر من ضعف الاستعداد والعقل؛ إنّ الأصل في هذا هو عدم صدق القارئ في طلبه للحق، لأنّه لو كان كذلك لعرف ما في نفسه من ضعف الاستعداد، ولأدرك عيانًا عجزه عن فهم المعاني والمقاصد، ولحمله ذلك على سؤال أهل الخبرة والعلم، ولم يكتف بما توصل إليه عقله، خصوصًا إذا شاهدنا مدى اعتناء هؤلاء القوم ببيان أفكارهم وحشد الأدلة والشواهد المختلفة عليها ومقاربتها من كل زاوية ممكنة. فهذه الكتب هي أبعد ما يكون عن الضلالة مع ما تحتويه من تحذيرات وتنبيهات توقظ كل غافل وتصد كل جاهل.

لفت نظري مبحثٌ لطيف للسيد العارف الأمير عبد القادر الجزائري ـ الذي يُعد من أهم أتباع وتلامذة مدرسة الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي ـ حول قراءة كتب الحقائق (أي العرفانية)، حيث يتعرض إلى مخاطرها وفوائدها، ويستوقفنا كثيرًا ما نقله عن كبار أهل هذا الطريق بشأن ما يمكن أن يحققه الإنسان من مطالعة هذه الكتب.

ففي كتاب المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف، يبين هذا العارف أنّ إظهار بعض الحقائق الباطنية وادّعاء نتائج غير صحيحة منها "لا يصدر من أحد علمه بالله عن ذوق، وإنّما يصدر ممّن أخذ علمه بالله عن دليل ونظر أو من كتب القوم، كما ضل هؤلاء الزنادقة الذين هم في زماننا، بكتب الإمام العارف بالله "عبد الكريم الجيلي"، فنظروا في الكتب بلا تقيُّد بالتقوى ومراعاة أحكام الشريعة فضلوا وأضلوا. ولهذه العلة، منع بعض أهل الله بعض تلامذته عن مطالعة كتب الحقائق لإشرافه على قصور ذلك المريد عن فهم ما وُضع في كتب الحقائق، كهؤلاء الزنادقة الذين انتسبوا إلى الشاذلية. فإنّ قاصر الفهم لا يخلو إمّا أن يتأوّل كلامهم على خلاف ما أرادوه فيهلك في الهالكين، أو يضيع العمر في النظر في الكتب من غير فائدة؛ فنهي مثل هذا عن مطالعة كتب الحقائق واجب".[1]

ويقول في موضعٍ آخر من هذا الكتاب تحت عنوان تنبيهات: "ليس من علم الفكر المذموم النظر فيما يتعلق بتوحيد الله ودقائقه، إنّما المذموم هو الكلام في ماهية الذات".[2] وهذا ما نعبّر عنه بالتفكر المنهي عنه في كنه الذات.

ثم يقول: "الذنب هنا ما يخطر من معرفة الذات والحقيقة التي هي مجهولة في الدارين. فلا يلتبس عليك الأمر فتنهى عن قراءة عقائد الصوفية وغيرهم من أهل السنّة، بل انظر في عقائد سائر الخلق وابحث عن منزع كل اعتقاد لتعرف مستنده من الأسماء الإلهية وتعرف الحجاب الذي أعمى صاحبه عن الطريقة المثلى طريقة النجاة".[3]

وهذا تأكيد على مدى أهمية الاطلاع على مختلف العقائد، حتى تلك التي يتم تصنيفها في العرف والمشهور على أنّها عقائد باطلة أو مغايرة للإسلام، لأنّنا باطلاعنا على هذه العقائد نكتشف من حقائق الأسماء الإلهية ما لم نكن لنعرفه لولا ذاك. وهو ما نراه في كلام الإمام علي عليه السلام حين قال: "وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي تَرَكَهُ، وَلَنْ تَأْخُذُوا بِمِيثَاقِ الْكِتَابِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَقَضَهُ، وَلَنْ تَمَسَّكُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَبَذَهُ. فَالْتَمِسُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ، فَإِنَّهُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْجَهْلِ؛ هُمُ الَّذِينَ يُخْبِرُكُمْ حُكْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ وَصَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ وَظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ لَا يُخَالِفُونَ الدِّينَ وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ؛ فَهُوَ بَيْنَهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ وَصَامِتٌ نَاطِق".[4]

وينقل الأمير عبد القادر عن الإمام الجيلي قوله: "بلغني من شيخي إبراهيم الجبرتي أنّه قال لبعض تلامذته: عليك بمطالعة كتب ابن العربي فقال له التلميذ: يا سيدي إن رأيت أن أصبر حتى يفتح الله به عليّ من حيث الفيض! فقال الشيخ: إنّ الذي تريد أن تصبر له هو عين ما ذكره الشيخ في هذه الكتب".[5] فقد أراد هذا التلميذ أن يتريث عسى أن يرتقي بهمته وصبره حتى يصبح لائقًا لهذه الإفاضة من رب العالمين، وهو جاهل بأنّ ما سيطلع عليه في كتب ابن العربي هو هذا الفيض نفسه.

وقال: "لأن المريد قد ينال بمسألة من مسائل علمنا هذا ما لا يناله بمجاهدة خمسين سنة. وذلك لأنّ السالك إنّما ينال ثمرة سلوكه. والعلوم التي وضعها الكُمّل من أهل الله في كتبهم هي ثمرة سلوكهم وأعمالهم الخالصة. وكم بين ثمرة عمل معلول (أي فيه آفات) وثمرة عمل مخلص؟! بل علومهم من وراء ثمرات الأعمال، لأنّها بالفيض الإلهي الوارد عليهم على قدر قوابلهم. وكم بين قابلية الكامل وقابلية المريد! فإذا فهم المريد ما قصدوه من تلك المسألة استوى هو والمصنف (الكاتب) في تلك المسألة. فالآخذ لها من الكتب إذا فهمها وميزها، يصير كالآخذ لها من المعدن الذي أخذ منه مصنّفها إذا كان ذا قلب زكي وإيمان قوي، فإنّه يأخذ من مطالعة كتب الحقائق كل مأخذ. قال: وقد رأينا في زماننا طوائف من العرب والعجم بلغوا بمطالعة كتب الحقائق مبلغ الرجال، فمن أضاف بعد ذلك إلى علمه فضلة سلوك كان من الكمّل، ومن وقف مع علمه كان من العارفين".[6]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]. المواقف، ج3، ص167.

[2]. المصدر السابق، ص 182.

[3]. المصدر السابق.

[4]. نهج البلاغة، ص 205.

[5]. المواقف، ج3، ص 182.

[6]. المصدر السابق.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)

محمود حيدر

-

السّبّ المذموم وعواقبه

السّبّ المذموم وعواقبه

الشيخ محمد جواد مغنية

-

معنى (لات) في القرآن الكريم

معنى (لات) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

أنواع الطوارئ

أنواع الطوارئ

الشيخ مرتضى الباشا

-

حينما يتساقط ريش الباشق

حينما يتساقط ريش الباشق

عبدالعزيز آل زايد

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

النمو السريع لهيكل رئيسي للدماغ قد يكون وراء مرض التوحد

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (2)

-

خطر الاعتياد على المعصية

-

السّبّ المذموم وعواقبه

-

معنى (لات) في القرآن الكريم

-

أنواع الطوارئ

-

زكي السّالم (حين تبدع وتتقوقع على نفسك)

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (1)

-

حينما يتساقط ريش الباشق

-

أمسية أدبيّة للحجاب بعنوان: (اللّهجة بين الخصوصيّة والمشتركات)