قرآنيات

معنى (نعج) في القرآن الكريم

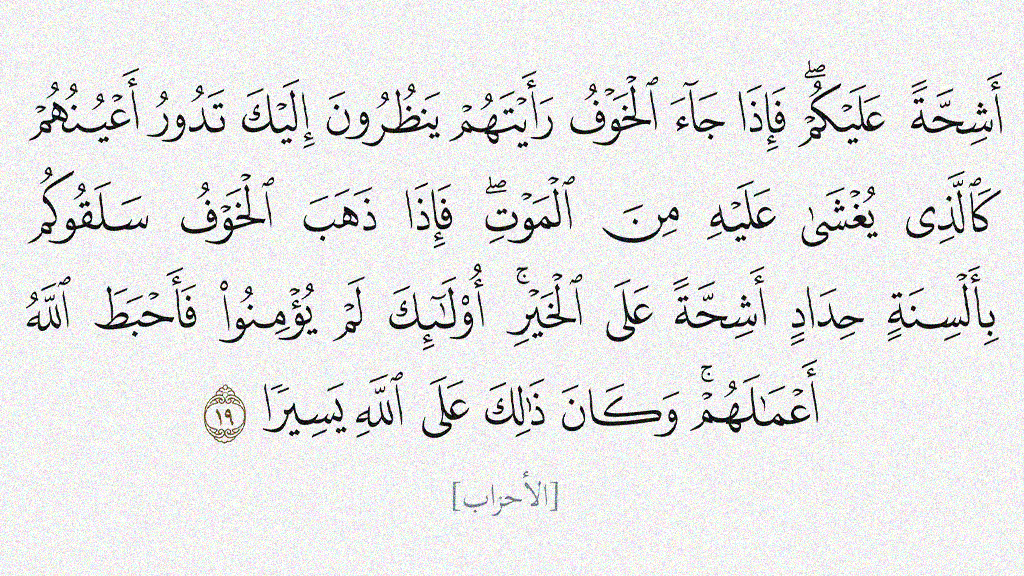

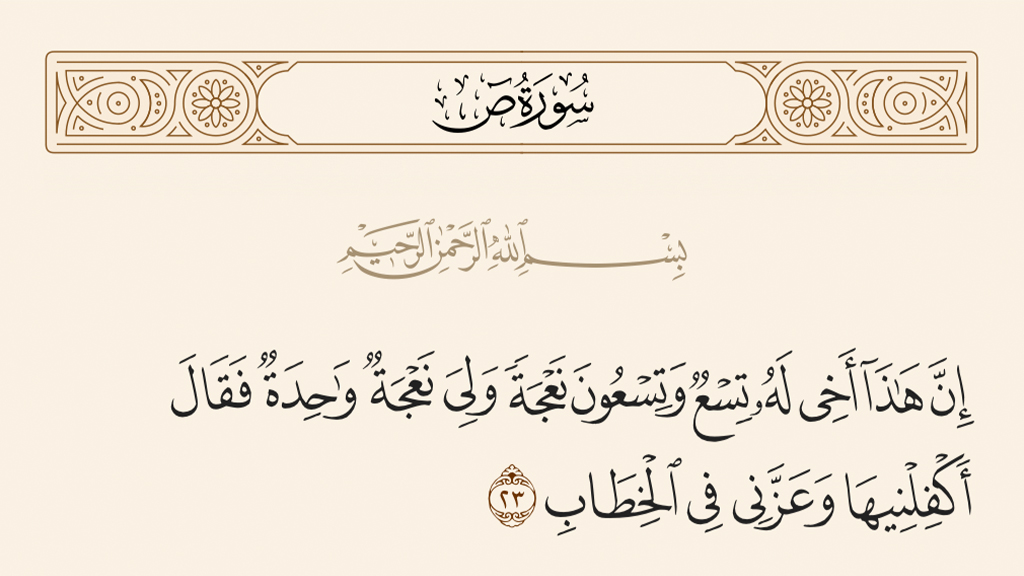

{وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ} [ص : 21 - 23] التسوّر من السور وهو الهيجان مع اعتلاء، والتسوّر أخذ الهيجان واختيار الاعتلاء وإظهاره. والمحراب: المحلّ المعدّ للعبادة من مسجد أو بيت أو محلّ مخصوص وهو وسيلة العبادة.

استواء الصراط استقامته

وصف الصراط الإلهي في هذه الآية بالاستقامة {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6] وفي الآية: {فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى} [طه: 135] بالاستواء، وكلا التعبيرين ناظر إلى أن الصراط الإلهي لا عوج فيه ولا يناله أي شيطان حتى يوجد فيه التخلف والاختلاف.

السّعادة والشّقاء ذاتيّان أم اكتسابيّان؟

الشاهد في الكلام أنّ الآيات المتقدمة تتحدث عن قصص الأقوام السابقين، حيث عوقبت عقاباً جماعة عظيمة منهم ـ بسبب ظلمهم وانحرافهم عن جادة الحق والعدل، وبسبب التلوث بالمفاسد الأخلاقية الشديدة، والوقوف بوجه الأنبياء والقادة الإِلهيين ـ أليماً في هذه الدنيا ... والقرآن يقص علينا هذه القصص من أجل إرشادنا وتربيتنا وبيان طريق الحق من الباطل، وفصل مسير السعادة عن مسير الشقاء.

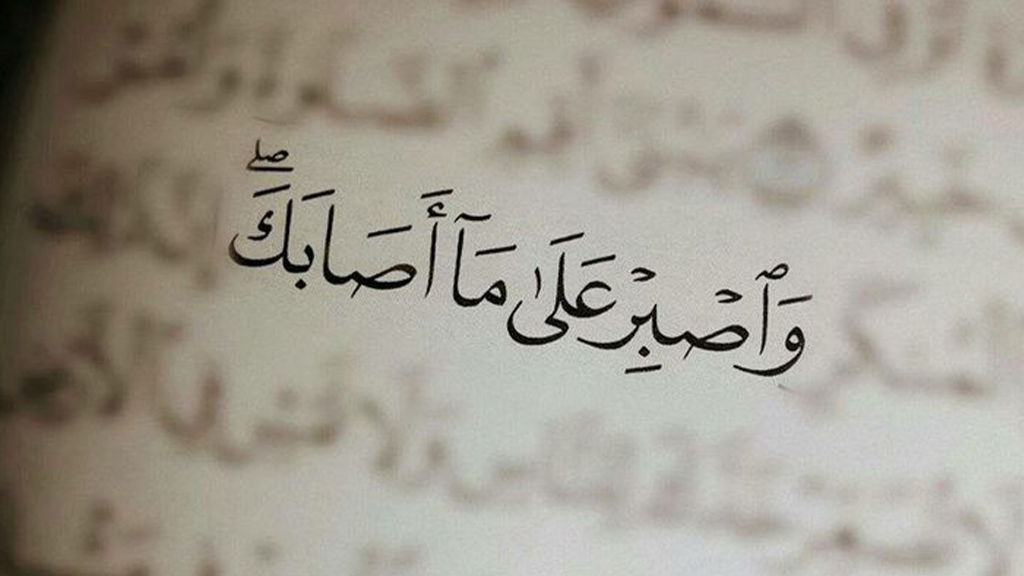

الصبر وحسن البلاء

إن أول ما تنبّهنا إليه هذه الحقيقة هو أن البلاء ليس على الأغلب عقابًا إلهيًّا، بل هو اختبار يقطع فيه الإنسان تجارب بالحياة مرةً بعد مرة، ليرقى أو ليهبط وفق نتائج الاختبارات التي يتعرّض إليها. ومن المهم جدًّا أن يعي الإنسان أن هذه الاختبارات من المصاعب والمصائب لا تستثني أحدًا من الناس؛ لأنها من طبع الدنيا والزمان والعيش في الدنيا.

معنى (وعى) في القرآن الكريم

{إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (11) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ} [الحاقة : 11 ، 12]. إنّ الأذن صفة كالجنب بمعنى المطّلع الراضي الموافق، وغلب استعماله في الجارحة المخصوصة وهي حاسّة السمع والاطّلاع. والواعية صفة بمعنى الحافظ للشيء بحيث يكون مستوليًا عليه كالظرف.

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ الضمير في: ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾!

هو أنَّ الضمير في قوله: ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾ يعودُ على الطعام، فيكون مفادُ الآية هو أنَّهم رغم حبِّهم للطعام وحاجتهم إليه واشتهائهم له إلا أنَّهم يؤثرون به غيرهم من المساكين والأيتام والأسرى، فهم لا يبذلون الطعام لاستغنائهم عنه وعدم رغبتهم وحاجتهم إليه بل يبذلونه رغم حاجتهم له ورغبتهم في تناوله

معنى (ركض) في القرآن الكريم

{فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (12) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ} [الأنبياء : 12، 13] أي من القرية الّتي وقعت موردًا لنزول القصم والبلاء. وحذف متعلّق الركض للإشارة إلى إطلاقه الشامل على الركض بالرجل الدابّة أو الأرض، أي يريدون السير راجلاً أو راكبًا، للتخلّص والنجاة من البلاء.

بين الإنسان والملائكة

وهو المعروف أيضًا من مذهب الشيعة، وربما استدلوا عليه بأن الملك مطبوع على الطاعة من غير أن يتأتى منه المعصية لكن الإنسان من جهة اختياره تتساوى نسبته إلى الطاعة والمعصية وقد ركب من قوى رحمانية و شيطانية وتألف من عقل وشهوة وغضب فالإنسان المؤمن المطيع يطيعه وهو غير ممنوع من المعصية بخلاف الملك فهو أفضل من الملك.

معنى (مال) في القرآن الكريم

وفي التزيّن: كما في - {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الكهف : 46] وفي مورد الابتلاء: كما في- {لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ} [آل عمران : 10]. {عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ} [المسد : 2] نعم، المال زينة في الحياة الدنيا، وقد يتخيّل أنّه يغنى الإنسان عن حوائجه، ويدفع به عن المكاره، ويدرك به ما يهوى ويستلذّ، غفلة عمّا يوجبه من الابتلاءات

القرآنُ مجموعٌ في عهد النبيِّ (ص)

وتارةً تنزلُ السورة وتنزلُ بعدها آيةٌ أو آياتٌ متعدِّدة فيأمرُ اللهُ تعالى نبيَّه (ص) أنْ يأمر كتَّاب الوحي أنْ يُضيفوا هذه الآية إلى هذه السورة ويُحدِّد لهم موضع الإضافة وأنْ يضيف هذه الآية التي نزلت بعد ذلك إلى سُورةٍ أخرى وأنْ يُضيف هذه الآيات مثلاً إلى هذه السورة أو تلك، وهكذا حتى تمَّ جمعُ القرآن في أواخر حياةِ الرسول الكريم (ص) بإرشادٍ من الله جلَّ وعلا.

(لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ)

فهذا الإحساس منح يوسف قوّة جديدة، وأعانه على الصراع الشديد في أعماق نفسه بين الغريزة والعقل، ليتمكّن من التغلّب على أمواج الغريزة في نفسه. وفي الوقت ذاته لا مانع أن تكون جميع هذه المعاني منظورة، لأنّ مفهوم البرهان العام يستوعبها جميعاً، وقد أطلقت آيات القرآن كلمة (البرهان) على كثير من المعاني المتقدّمة.

الكتاب

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (3)

النظام الاقتصادي في الإسلام (3)

الشهيد مرتضى مطهري

-

مناجاة المريدين (12): عبدي...كُن لي مُحبًّا

مناجاة المريدين (12): عبدي...كُن لي مُحبًّا

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)

الشيخ محمد صنقور

-

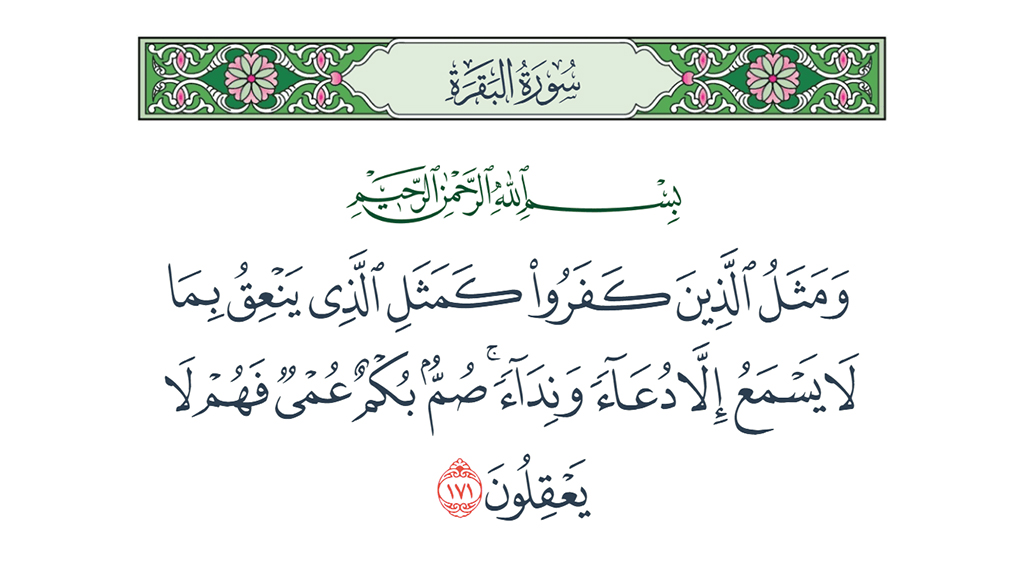

معنى (نعق) في القرآن الكريم

معنى (نعق) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

بحثًا عن أنصار المهدي (عج)

بحثًا عن أنصار المهدي (عج)

السيد عباس نور الدين

-

شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)

شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)

الشيخ مرتضى الباشا

-

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

الفيض الكاشاني

-

في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (5)

في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (5)

محمود حيدر

-

صبغة الخلود

صبغة الخلود

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

تمارين الحركة جانب ضروري من اللياقة البدنية كلما تقدّمنا في السّنّ

تمارين الحركة جانب ضروري من اللياقة البدنية كلما تقدّمنا في السّنّ

عدنان الحاجي

الشعراء

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

علي الأكبر (ع): جمال لا يشبهه أحد

علي الأكبر (ع): جمال لا يشبهه أحد

حسين حسن آل جامع

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

آخر المواضيع

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (3)

-

مناجاة المريدين (12): عبدي...كُن لي مُحبًّا

-

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)

-

يا جمعه تظهر سيدي

-

شربة من كوز اليقين

-

جمعيّة سيهات في ضيافة البيت السّعيد

-

(الأنماط الشّخصيّة وأثرها على بيئة العمل) محاضرة لآل عبّاس في جمعيّة أمّ الحمام الخيريّة

-

(شذرات من أدب الرّحلات) محاضرة لنادي قوافي الأدبيّ قدّمها الشّاعر زكي السّالم

-

الإيمان بالمهدي (عج) في زمن التّشكيك

-

معنى (نعق) في القرآن الكريم