مقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :

إيمان شمس الدينعن الكاتب :

باحثة في الفكر الديني والسياسي وكاتبة في جريدة القبس الكويتيةقراءة في الواقعة: كربلاء النموذج(1)

إيمان شمس الدين

الشهادة، هذا المفهوم الكلي الذي تمتد مصاديقه عبر التاريخ يعانق فيها الماضي الحاضر في قضية محورها الأخلاقي والقيمي هو: التضحية لأجل أهداف إنسانية سامية تكون في طول المشروع الإلهي.

ولكن حينما تصبح الشهادة محور واقعة تاريخية مازالت أصداؤها تتردد رغم بعدها الزمني، وتتواتر رغم فجاجة أحداثها المؤلمة، فلا نستطيع إلا أن تقف أمام هامة الشهداء وهامة تضحياتهم العظيمة، والتي لا تدلل غالبًا إلا على قصور الأمة وعدم قدرتها على مواجهة الاستبداد بكل عناوينه ومصاديقه، مما حدا بهؤلاء العظماء بأن يضحوا بأنفسهم من أجل حرية الآخرين، وإزالة الحجب المانعة لوعيهم، ورفع الظلم عنهم ومواجهة كل أنواع الانحراف في الأمة لتعود الصحوة للعقول .

إن أبسط ما يمكن أن يقوم به عاقل لبيب هو أن يتامل في حياة الشهداء وحراكهم ومقاصده التي لأجلها ضحوا بأغلى ما يملكون أي أنفسهم، لأن التأمل في هذه الخصوصيات المهمة في الحراك دون الانبهار بالشخصيات، له أثر كبير في إعادة بناء فكر الشهادة على أسس سليمة بعيدة عن الشخصانية والمذهبية وأي نوع من آنواع العصبيات، وتركز على الغايات والمقاصد التي تخص حراك الشهداء عبر التاريخ، لكي نستطيع أن نخرج بنظرية عن الشهادة، تكون قادرة على وضع أسس وقوانين لهذا المبدأ العظيم، ويكون لها أثر في إعادة إحياء روح الثورة والنهضة في حياة هذه الأمة التي تمرض ولكن لا تموت.

فالشهيد حينما يخرج ليقاتل أو ليقدم نفسه فهو يفعل ذلك لأجل جماعة من الناس أو لنقل من أجل الأمة التي تتعرض للتآمر من داخلها بأنظمة فاسدة ومن الخارج بمحاولة لسلبها ثرواتها وروحها وهويتها، فيكون قرار الشهادة لأجل هدف هو نهضة الأمة وعودة عزتها وكرامتها وزوال كل أسباب الخطر من فساد داخلي أو استعمار خارجي، وهو ما يجب أن يتم تحقيقه بعد الشهادة من قبل الذين عليهم أن يكملوا مسيرة الشهيد. فالشهيد عمّد مسيرته بدمه وقدم نفسه، وهو أعلى سقف يمكن أن يهددنا به العدو الداخلي والخارجي وهو الموت، فحينما لا تخضع حتى لو كان الموت لك مصير حتمي، فإن ذلك يعني أن العدو أُسْقِط ما في يده، ولم يعد لديه وسيلة يهدد بها، وبالتالي فتحت كل الخيارات أمام الشعوب بعد شهادة الشهداء، خيارات استمرار النضال وعدم الخوف من الموت حتى تحقيق المطالب التي لأجلها قدمنا الشهداء، وليس فقط تحقيقها بل الحفاظ عليها وتطويرها، وعدم السماح بمصادرة أي منجزات للأمة، وأهم منجز هو الدم الذي بذل لأجل العدالة والكرامة والتخلص من الاستبداد والاستعمار.

هكذا فهم للشهادة سيكون له بالغ الأثر في تقليص الهيمنة العسكرية والإحلال الثقافي، لأن ثقافة الممانعة والمقاومة ستكون الأصل في المنهجية التي ستتخذها الأمة كقناعة راسخة في المواجهة، مستمدة قناعتها من أرواح الشهداء الذين يحيون بيننا بفكرهم وأهدافهم ودمائهم وتضحياتهم، التي لا يرقى لها الطير وينحدر منها السيل.

فكيف لو اجتمع المنهج والمقاصد والأهداف في شخصية مرموقة تاريخية لها ثقلها في الميزان النبوي والوحياني؟

هنا يكون الطريق أوضح والحجة أبلغ، فدراسة تلك الشخصية العظيمة والثورة التي صنعتها وظروفها السابقة واللاحقة، تمكننا من القيام بعملية قياس منهجي وفق قاعدة " تلك الأيام نداولها بين الناس" لنشخص آليات العمل السليمة، بتشخيص الواقع وعمل مقاربات له مع تلك الثورة الإنسانية ثورة كربلاء.

إن الحسين ع كما قال عنه رسول الرحمة محمد ص: "حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينًا، وأبغض الله ممن أبغض حسينًا".

فكيف يكون النبي ص من حسين؟

أليست المضامين وتفسيراتها تكمن في ثورة كربلاء وانعكاسها على مسيرة الدعوة المحمدية وأثرها في إعادة انبعاث الدين المحمدي من تلك الثورة؟

لماذا للحسين ع كل تلك الخصوصية؟؟ أليس هدف البعثات النبوية إقامة العدل والدعوة لعبادة الله وحده أي التوحيد؟ أليس التاريخ يثبت أن الاستبداد سمة راسخة في الحكام الذين عبدوا السلطة ونسوا الله؟ فلم الحسين عليه السلام حاز على كل هذه المكانة العظيمة التي أسسها نبي الرحمة؟ أليس في الحسين خصوصية هي كربلاء؟ وكلنا يعلم أن في كربلاء واجه الحسين ع الطغيان والكفر كله، وأبى الذل وقدم الموت عليه في سبيل تحرير العقول والذات البشرية من رهن العبودية لغير الله؟ إذًا الحسين عليه السلام تابع تحقيق هدف بعثة الأنبياء وهو التوحيد والعدل بدمه وبكل ما يملك، لأن النبوة قد ختمت، والرسالة قد أُكْمِلَت مع تشويه واضح وجلي لوعي الناس، فلا بد من إعادة إحياء للأهداف في نفوسهم.

أسئلة تستحق التأمل خاصة إذا ما قاربناها مع واقعنا وشاهدنا الحملة الكونية ضد ثقافة الاستشهاد والمقاومة ومحاولة تشويه المفهوم وخلطه بمفاهيم دخيلة، ومحاولة تمييع الممارسة الاستشهادية بالخلط بين قتل الأعداء الحقيقيين وقتل الأبرياء. بل محاولة عسكرة المفهوم والتركيز على البعد العاطفي منه، بما يحوله لشعار دون مضمون فكري تأسيسي يخترق العقول والقلوب ويضمن سيلانه لكل الأجيال فيتراكم معرفيًّا مع التقادم ويتطور تطبيقيًّا مع مرور الزمن.

إننا بحاجة لقراءة الحسين ع وعاشورائه قراءة خارجية، أي خارج الزمان والمكان، قراءة فضاؤها العالم وحدودها الإنسان، قراءة خارج المذهب والطائفة لأن ذلك سيخرج هذه الثورة إلى العالمية ويجعل كل معالمها وحيثياتها وأهدافها عالميّة.

فالزمن الذي وقعت فيه الثورة زمن كان يهيمن عليه الإسلام شكلًا وكانت القوة العظمى للمسلمين، لذلك كان حدود الحدث التاريخي مقصورة على هذه النظرة، لكن الله في القرآن جعل من التاريخ تاريخًا آنيًّا لحظيًّا يزول ويفنى بفناء صاحب القضية فقط، ليعلمنا عبرًا أو ليعلمنا كيف نعالج نوائب الدهر، وأحداث تعتبر في القرآن تأسيسية تطرح نظرية أو منهج تتجاوز الشخوص لتصبح سننًا وقواعد منهجية ثابتة.

وثورة الحسين ع هي من القواعد المنهجية الثابتة التي تجاوزت لحظات الزمن والتاريخ الزمني إلى تاريخ الإنسان وصناعة الحضارة .

وزماننا هو شبيه بذلك الزمن وإن اختلفت موازين القوى، فاليوم الرب هو الاستكبار الذي يدفع باتجاه مبايعته تحت تهديد السلاح وإغراء السلطة والمال والنفوذ، والاتباع له هم تلك الأنظمة المستبدة والأقلام المستأجرة ومثقفي السلطة وفقهاء البلاط، وأما الشعوب فهي الأكثر مظلومية واضطهادًا، فمواجهة يزيد بالأمس كانت مع مبدأ رفض الظلم والاستعباد وإحياء ثقافة الرفض والممانعة ومقاومة الظلم، واليوم الحرب الكونية هي ضد خط الممانعة الرافض والرافع لشعار " اللا" في وجه شعار " النعم" ، هو خط هيهات منا الذلة .... وقراءة نهضة أبي عبد الله في إطار زمني ومذهبي وطائفي هو ظلم شديد لأبي عبد الله الحسين ع وللشعوب المظلومة، وهو تمكين للظالم وللمستبد، إن أهمية القراءة المقاصدية لتاريخ حدث مهم كواقعة كربلاء تكمن في فهم الأهداف الكبرى والمنهج والأدوات، وفهم كيفية الاستفادة من هذه الواقعة المتجددة في كل عصر وإن اختلفت المصاديق دونما تشويه في التطبيق أو حرف مسارها عن الأهداف الحقيقية الإلهية، أو تحولها لوسيلة تشتيت وفتنة.

الإحياء وآليات التطبيق :

في أي بحث علمي موضوعي يفترض أن يتسم البحث بالدقة، فسلامة المقدمات ضرورية لسلامة النتائج. فلكي نشخص مسألة ما هل هي في دائرة التشريع المقررة في خمس مساحات تكليفية هي: الحلال والحرام والمكروه والمستحب والمباح، أو هي في دائرة هذا ما وجدنا عليه آباءنا، كموروث وعادة وعرف وتقليد،

وكوننا نسعى لسلوك السبيل الأقصر الموصل للصراط وهو صراط المعصوم، وبما أننا نتعاطى مع معصوم فيفترض أن نتجرد من كل أسلحتنا القتالية الحزبية والمذهبية وحتى أهواءنا النفسية، فاتباع شريعة الله يكون كما يريد الله من خلال من أرسله لا كما تهوى أنفسنا. وأي سلوك ظاهري عاطفي يعبر عن الحب والميل من قبل أفراد، يفترض أن يأخذ بالحسبان:

أولًا: مآلات ذلك على الجماعة التي ينتمي لها الأفراد.

ثانيًا: تشخيص خصوصية الزمان والمكان وضرورات المرحلة.

ثالثًا:المجتمع الذي ينتمي له وخصوصيته التي تقتضي مراعاتها بما لا يضرب الأطر العامة للاستقرار الاجتماعي وأمنه، وبما لا يقوض مكتسبات ذلك المجتمع ومنجزاته في صدد التعايش والتسامح.

رابعًا وهو الأهم على الإطلاق: انعكاس أي سلوك على رسالة من يحب وأهدافه، كون رسالة المصلح وأهدافه تتناسب مع سعة شخصيته، فحينما يكون شخص وجوده الوظيفي عالميًّا وهو الكشف عن واقع التشريع وإزالة الحجب عن عقول البشر للوصول إلى الحقيقة، وهداية الناس لأقصر الطرق المحققة لسعادتها، فإن شخصية عالمية بأهداف عالمية كهذه تفرض على الاتباع والمحبين بأن يرتقوا بأدائهم وفهمهم إلى هذه العالمية، كونهم المؤتمنين عليها أولًا، والمعبرين عنها ثانيًا، والذين يفترض أن يكملوا مسيرة عالميتها ثالثًا.

خامسًا: أهمية إدراك مبدأ أن لكل مقام مقال، وهو مبدأ يمكن سريانه على الخطابات الدينية الخاصة في هذه الواقعة، وعلى التطبيقات التي يمكن من خلالها إيصال رسالة المناسبة للعالم خاصة فيما يتعلق بالشعائر.

فلا يصبح في هكذا حال مسموحًا بالسلوكيات والممارسات غير المنضبطة مع كل هذا الزخم العالمي والعطاء الذي قدمته تلك الشخصية على هذا الطريق.

وحتى في دائرة العادات والأعراف والتقاليد والموروث فهناك معيار في تصنيفها هو العقل والشرع خاصة في تعاطينا مع شخصيات نموذجية ومع رسالتها، وهو ما يتطلب منا تقييم منهجي علمي مستديم لكل ما جاء بعد تلك الواقعة والمسيرة، كي نعيد سيرنا على النهج ونضبط إيقاعه بما يناسب إلهية الحركة، وقيمة التضحيات التي قدمت لأجلها.

فالمسألة ليست سباقًا في الحب كميًّا، وليست عنتريات ولا مزايدات أو مصادرة على المطلوب لأننا:

أولًا: نحن كبشر في خندق واحد اليوم مستهدفون في إنسانيتنا ووجودنا الوظيفي من قبل المستبدين والظالمين.

ثانيًا: الكم ليس عبرة وحده، ولكن الكيف له أصالة يتبعه الكم والجمع بينهما غنيمة.

وهنا صراع بين العقل والعاطفة في ساحات الاستفادة من معين المعركة الخالدة. فلا نستطيع أن نقدم "نوعًا" جافًّا قاسيًا بلا روح يعتمد العقل بالفكرة منهجًا خالصًا، ولا نستطيع أن نقدم "كمَّا" سطحيًّا عاطفيًّا تفيض به الدمعة دون أن نعي عمق الثورة ودلالاتها ومآلاتها وأهدافها العالمية.

فالمفروض أن لا نعيش هذا الصراع، والأجدى كيف نقترب من الحقيقة الكاملة، وكي نفعل يجب أن تتناغم خطاباتنا وممارساتنا وأدواتنا مع متطلبات كينونتنا المتكاملة والمتوازنة بين الوجدان (العاطفة) والعقل.

ففي كربلاء ينقل لنا التاريخ مواقفًا قبل الواقعة وبعدها جلاها الفرزدق حينما اختصر المشهد في وصفه للناس " قلوبهم معك وسيوفهم عليك" ، فكانوا في كربلاء يبكون الحسين عليه السلام رغم مشاركتهم في قتله وتقطيعه وسرقته، وهو ما يدلل أن المعيار العاطفي إن كان وحيدًا في ساحة الإنسان فهو معيار خطير قد يسبب انحرافًا خطيرًا في واقع الأمة.

لذلك كان الضبط العقلي للفكر والعقيدة والمنهج مطلبًا وجوديًّا حقيقيًّا لأنه من موجبات تحصيل المعرفة، وسيجعل الناس في معسكر الحسين عليه السلام لا في معسكر عدوه رغم بكائهم عليه.

فالفكرة نتاج للعقل ولكن شريطة أن تكون منضبطة المقدمات وصالحة الوسائل لتحقق نتائج صحيحة، وكلما ارتقت الفكرة ارتقت معها العاطفة لتصبح الفكرة بالعقل مندكة بالعاطفة وترتقي إلى مستوى الوجدان الإلهي الشبيه بوجدان الحسين عليه السلام الذي كان يرى كربلاء ساحة للعشق الإلهي رغم مأساوية المشهد وكان يردد: " أرضيت يا رب خذ حتى ترضى " .وهذا يجلي حالة العاطفة التي انضبطت على طريق العقل والفكرة.

إذًا نحن بحاجة "للعقل" و "الوجدان" و "للكم" و "النوع" ، في خطاباتنا وممارساتنا وأدواتنا ومناهجنا وسلوكنا وأهدافنا كي نكون مخلصين لأمرين :

١.صاحب الثورة وتضحياته

٢.عالمية الثورة وأهدافها

تعليقات الزوار

الكتاب

-

معنى (نخر) في القرآن الكريم

معنى (نخر) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

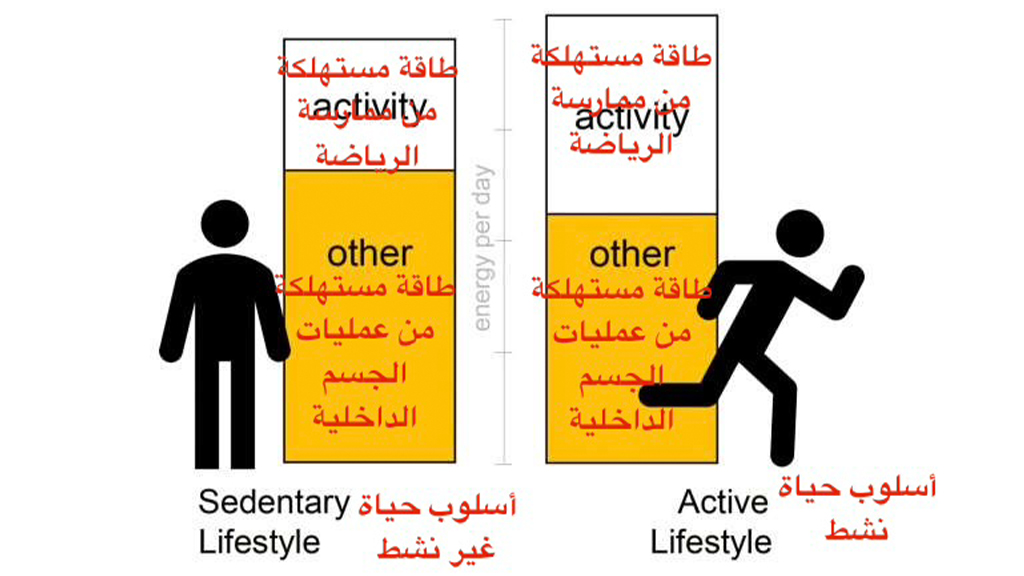

ممارسة التمارين الرياضية وحدها غير كافية لإنقاص الوزن

ممارسة التمارين الرياضية وحدها غير كافية لإنقاص الوزن

عدنان الحاجي

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (4)

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (4)

محمود حيدر

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

حارب الاكتئاب في حياتك

حارب الاكتئاب في حياتك

عبدالعزيز آل زايد

-

الأقربون أوّلاً

الأقربون أوّلاً

الشيخ مرتضى الباشا

-

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

تداخل الأزمنة في (المعتزلي الأخير)

هادي رسول

-

السّبّ المذموم وعواقبه

السّبّ المذموم وعواقبه

الشيخ محمد جواد مغنية

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

معنى (نخر) في القرآن الكريم

-

ممارسة التمارين الرياضية وحدها غير كافية لإنقاص الوزن

-

وحدة الاختبار الروحي بين ابن عربي ولاوتسو (4)

-

حديث لزينب الحبيب حول موضوع وسائل التّواصل الاجتماعيّ بين التّواصل والعزلة

-

(غدًا ستشرق الشّمس) إصدار مسرحيّ للأطفال للكاتبة عقيلة آل ربح

-

(استعادة الحبّ) محاضرة للشيخ صالح آل إبراهيم في مركز البيت السّعيد بصفوى

-

(تأمّلات في أخطاء المجتمع الخفيّة) باكورة مؤلّفات الكاتب ناصر الصّاخن

-

نادي صوت المجاز الأدبيّ يناقش كتاب (أوهام الشّعر) للشّاعر والكاتب مرتضى الشّهاب

-

معنى (كوى) في القرآن الكريم

-

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا