مقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :

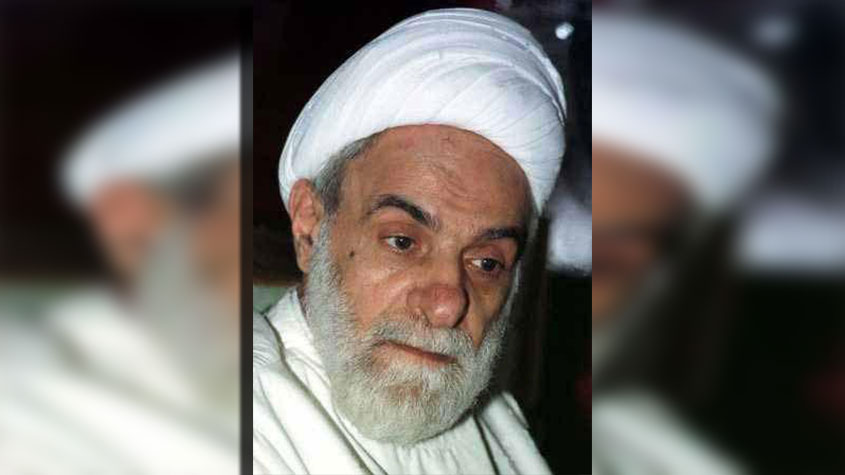

الشيخ محمد مهدي شمس الدينعن الكاتب :

الشيخ محمد مهدي شمس الدين، (1936م-2001م) عالم دين ومفكر إسلامي ومحدّث، كان رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان. بدأ نشاطه العلمي والسياسي في مدينة النجف الأشرف ودرس عند السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي. عاد عام 1969م إلى لبنان وتولّى رئاسة الاتحاد الخيري الثقافي الذي أسس عام 1966م و باشر بنشاطات ثقافية وفكرية وتبليغية. من مؤلفاته: نظام الحكم والإدارة في الإسلام، مطارحات في الفكر المادّي والفكر الديني، ثورة الحسين في الوجدان الشعبي، بين الجاهلية والإسلام وغير ذلك.المغيَّبات (1)

الشّيخ محمّد مهدي شمس الدّين

في ناسِ هذا العصر مَن إذا وَقعَت أبصارُهم على هذا العنوان طافَ على ثُغورِهم شبحُ ابتسامة، ولاحَ في أعيُنِهم بريقُ الهُزْء، واتَّسَمت معالمُ وجوهِهم بأمارات الاستنكار. ولِمَ كلّ هذا؟ لأنّنا في هذا العصر الآليّ لا نستطيع -إذا أردنا أنْ نَحترمَ أنفسَنا وعقولَنا- أنْ نؤمنَ بوجودِ إنسانٍ يَعلم الغَيْب، إنسانٍ تَنقَشِعُ من أمام عينَيه حُجُب القرون وتَنطوي المسافات، فيَقرأ المستقبلَ البعيد أو الخاطر المَحجوب كما يَقرأ في كتابٍ مفتوح، ويَعي حوادثَه كأنّها بنتُ السّاعة الّتي هو فيها.

وكلُّ إنسانٍ يقول هذا، فلا بدَّ أن يكون واحداً من اثنين: إمّا مجنوناً، وإمّا جاهلاً بما قُدِّر للعقل الإنسانيّ أنْ يَعيَهُ من نظام الكون. وقد لا يقولون هذا بألسنتِهم، ولكنَّهم يقولونه بوجوههم وأيديهم.

في ناسِ هذا العصر مَن يقولُ هذا.

الإنسان الآلة

وطبيعة الثّقافة المُنحرفة الّتي يلقاها إنسانُ هذا العصر في كلِّ مكان هي الّتي تدفع بهؤلاء إلى أن يَقفوا هذا الموقف، ويتَّجهوا هذا المُتَّجه، في إنكار كلّ دعوى تذهب إلى أنَّ في الإنسان شيئاً آخر وراءَ غُددِه وخلاياه.

الثّقافة الحديثة هي الّتي تفرض على الإنسان مثل هذا الموقف؛ فهذه الثّقافة تَعتبرُ الإنسانَ «آلة»، آلةً دقيقةَ الصُّنع فقط، وهي تَخضع في عمليّاتها لقانونِ الآلة وحده، فلا شيء وراء الغُدد والأعصاب يمكن أن يُعتبَر موجِّهاً للنّشاط الإنسانيّ وباعثاً له.

هذه النّظريّة، نظريّة الإنسان الآلة، وَجَدَت أوَّل تعبيرٍ لها على لسان ديكارت Descartes في فلسفتِه حينما اعتَبَر الإنسانَ آلة، وأنشأ ثنائيّةَ النّفس والجسد، ثمّ وَجَدَت تعبيراً أشدّ صراحة على لسانِ توماس هوبس Thomas Hobbes في فلسفته الميكانيكيّة، والّذي جرَّد الكائنَ الإنسانيَّ من كلِّ قوّةٍ غير مُدركة. وبينما كان ديكارت يعترف بنشاطٍ داخليٍّ سمّاه «الأفكار الباطنيّة»، نرى هوبس قد تنَكَّر لهذا وأرجع مضمون الفكرة إلى الخبرة الحِسِّيّة وحدها.

وبين القرنَين -الثّامن عشر والتّاسع عشر- ساهمت علومٌ أُخَرَ غير الفلسفة في تأكيد هذه النّظريّة. ومهما تكن حظوظُ هذه العلوم من قوَّة التّأثير وضعفها في صياغة هذه النّظرية وإقرارها، فلا مراءَ في أنَّ علمَ النّفس المُعاصِر من أعظم العلوم أثراً في تأكيدها.

فقد بدأ علمُ النّفس عهدَه التّجريبيّ في أواخر القرن التّاسع عشر (1879م) على يد فيلهلم فونت Wilhelm Wund الّذي أسَّس «سيكولوجيا الاستبطان»، والذي حاوَلَت مدرستُه إحلال كلمة «شعور» المُرادِفة للحسّ في العمليّات النّفسيّة محلّ كلمة «روح»، الّتي هي إرثٌ دينيٌّ وغيرُ مُدرَك. وبعدها تتابَعَت المدارسُ النّفسيّة: السّلوكيّة، التّحليل النّفسيّ، علم النّفس التّحليليّ، علم النّفس الفرديّ، الجشطلت Gestalt، ... وكلُّها تَتنكَّر للرُّوح، ولأيِّ قوّةٍ غيبيّةٍ أخرى، وتردُّ السّلوكَ الإنسانيَّ إلى إفرازاتِ الغدد، وعمليّات الجهازَين الحشويّ والعصبيّ، واللّاوعي، والغرائز.

وقد بَلغَ التَّعصُّبُ لهذه العلوم ذروتَه في القرن التّاسع عشر، ففيه استَحوَذ الغرورُ على العلماء المُحدَثين، وظنُّوا أنّهم قد تمكّنوا من اكتشاف جميع القوانين الميكانيكيّة الّتي تُسيِّر الكون، وذهبوا إلى أنّ كلّ دعوى يُراد منها إثبات أنّ ثمّة قوى غير مُدرَكة تُهيمن علينا، وتتحكَّم فينا، هي دعوى خرافة ذَهب زَمَنُها، خرافة صنَعَها الإنسانُ يوم كان أفُقُ تفكيره غائماً وضبابيّاً إلى حدٍّ يُثير الإشفاق. ولعلَّ من الخير لنا أن نتبيَّن الأساس الّذي يقومُ عليه إنكارُ الرُّوح في الثّقافة الحديثة.

هَوَس التّجريب

الميزةُ الكبرى للحضارة الحديثة الّتي هي مُعطًى للثّقافة الحديثة أنّها حضارة التّجريب، فكلُّ شيءٍ يجب أن يخضع للتّجربة المعمليّة ليَصحّ أن يؤمن به، فإذا لم يَخضع للتّجربة لم يَصحّ أن يؤمن به، كما لو خضع لها وكَشَفَت زَيْفَه. وقد عاد هذا الاتِّجاه التّجريبيّ على الحضارة بما لا يُتصوَّر مدى خصْبه من النّتائج، ولكنّ الخطأ وَقع حين داخَلت العلمَ العزّةُ بنفسِه، فادَّعى أنَّ بوسعه أن يُدخِلَ الإنسانَ إلى المعمل ويجعلَه موضوعاً للتّجريب. وليس الإنسان موضوع التّجريب هنا هو هذه الكتلة من اللّحم والعظم المشدودة إلى بعضها بجهازٍ من العصب، وإنّما هو النّفس الإنسانيّة. فقد ادَّعى العلمُ الحديث أنَّ بإمكانه أن يفحص صحّة الدّعوى الكبرى القائلة بوجود الرُّوح والنّفس، لِيُثبتَ صحَّتها أو بطلانها، عن طريق التّجربة المعمليّة. وقد اضطلع بهذه المهمّة عِلْمان تجريبيّان، هما الفيزيولوجيا والسّيكولوجيا، هذان العِلْمان أدخلا الإنسانَ إلى المعمل لِيريا أحقٌّ ما يقال من أنّ وراء هذه التّشكيلة الدّقيقة من الغدد والخلايا والأجهزة العصبيّة والحشويّة، شيئاً يُسمّى نفساً وروحاً، أو أنّ هذه خرافة من جملة الخرافات؟

ولقد كانت النّتيجة بطبيعة الحال -وهذا شيءٌ كان من الممكن أن نجزم به سلفاً- هي أنّ لا روحَ ولا نَفْسَ ولا شيءَ وراء جسم الإنسان.

وأُذيعت هذه النّتائج على أنّها «حقائق» أثبتَها العلمُ التّجريبيّ وآمنَ بها النّاس، لأنّ العلمَ التّجريبيّ والتّطبيقيّ، الّذي أَخضعَ الأمراضَ لِسلطانِه، وكَشَفَ عِلَلَها ووَضَع أدويتَها، والّذي لا يزال يُفاجئنا كلّ يوم بجديدٍ، لا يمكن أن يستعصي عليه هذا الموضوع.

وعلى هذا النّحو المسرحيّ حُلَّت المشكلة -أعقَد وأعضَل مشكلة واجَهَت العقل الإنسانيّ منذ القِدَم- واعتُبِرَ أمرُ الرّوح الإنسانيّة قد انقضى.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

الشيخ مرتضى الباشا

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

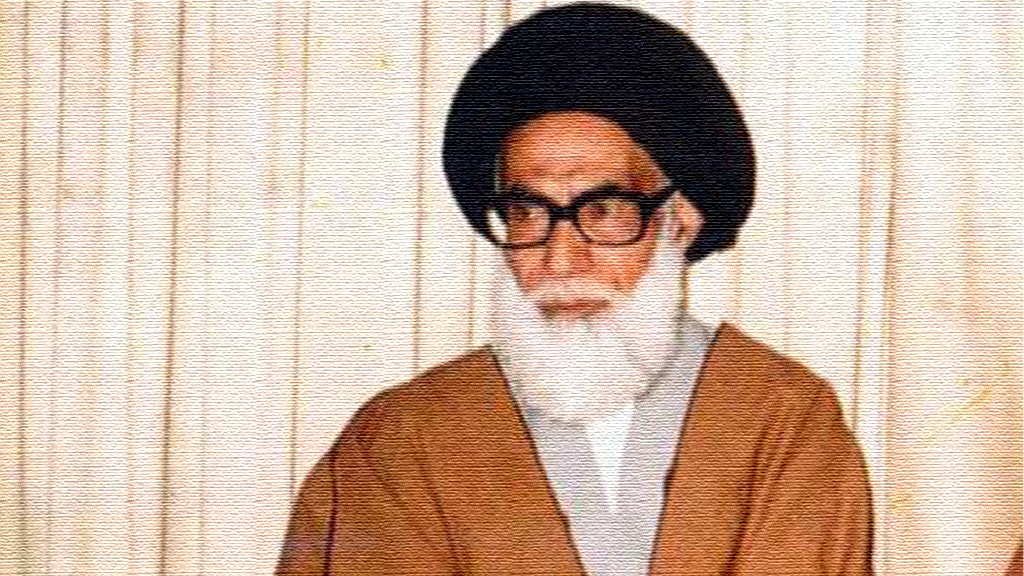

السيد عبد الحسين دستغيب

-

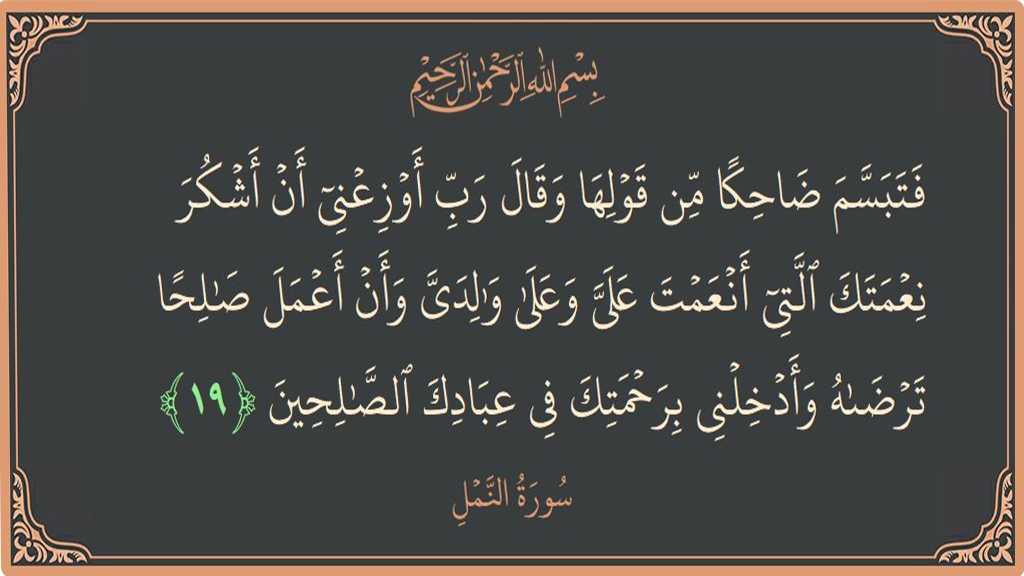

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

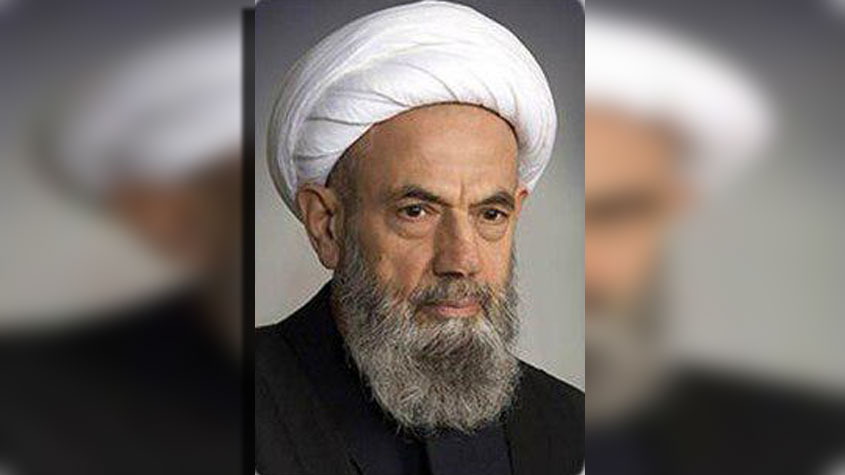

الشيخ محمد هادي معرفة

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

معنى (فلك) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الفرج سيأتي وإن طال

الفرج سيأتي وإن طال

عبدالعزيز آل زايد

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

الشهيد مرتضى مطهري

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

-

كيف نحمي قلوبنا؟

-

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

-

مجاراة شعريّة مهدويّة بين الشّاعرين ناصر الوسمي وعبدالمنعم الحجاب

-

(صناعة الكتابة الأدبيّة الفلسفيّة) برنامج تدريبيّ للدّكتورة معصومة العبدالرّضا

-

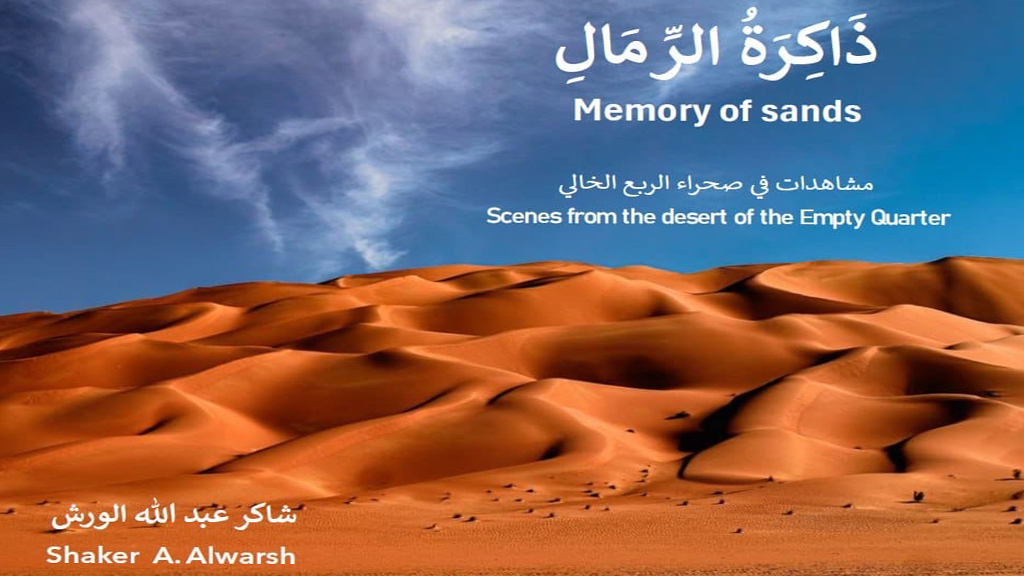

(ذاكرة الرّمال) إصدار فوتوغرافيّ رقميّ للفنان شاكر الورش

-

هذا مهم، وليس كل شيء

-

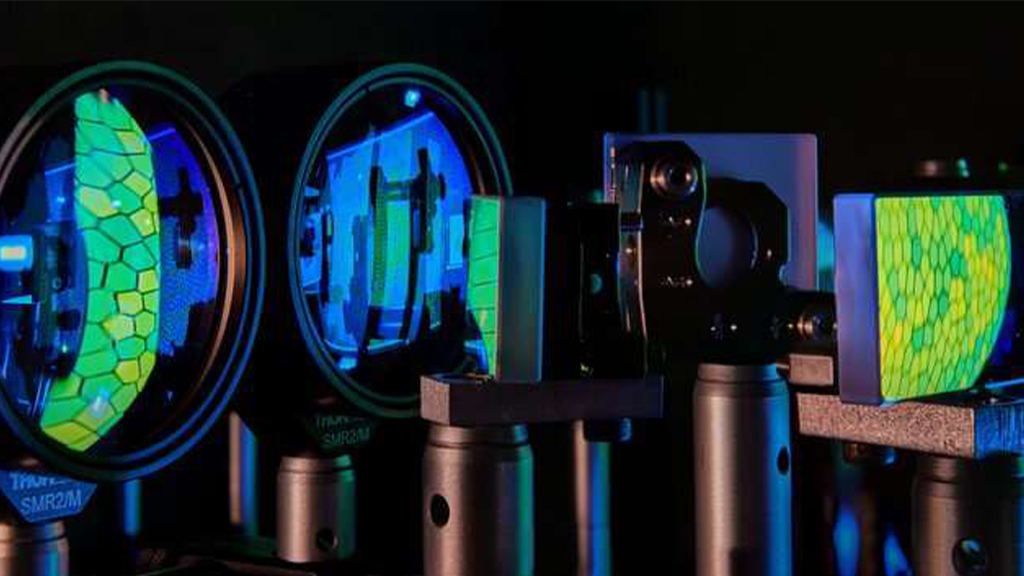

كيف نرى أفضل من خلال النّظر بعيدًا؟