الدكتور محمد حسين علي الصغير

القرآن والصوت اللغوي (2)

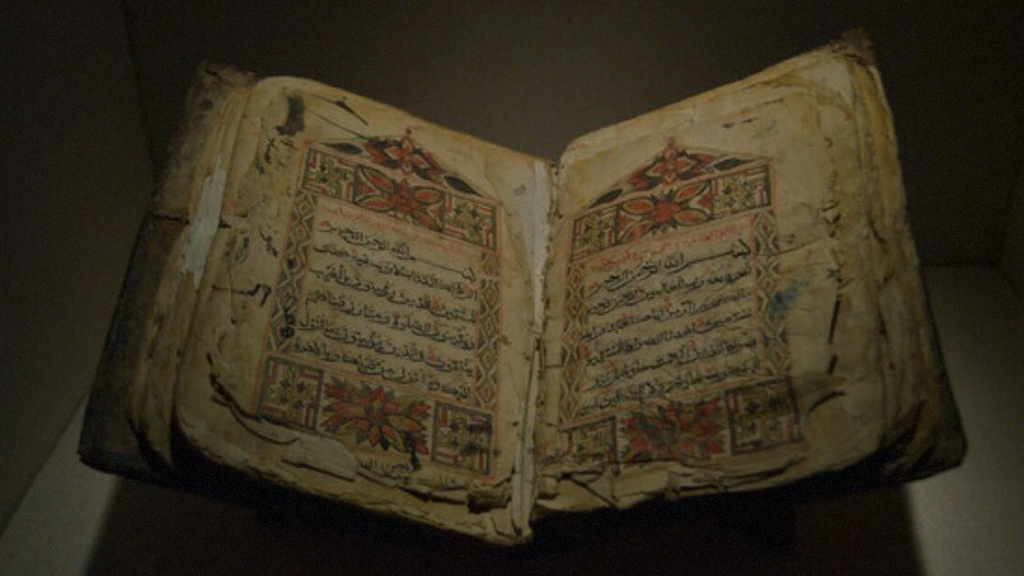

وأما الدراسات القرآنية، فقد انطلقت إلى دراسة الأصوات ضمن موضوعاتها الدقيقة المتخصصة، وكانت على نوعين كتب إعجاز القرآن وكتب القراءات. أما كتب إعجاز القرآن، فقد كان المجلي فيها بالنسبة للصوت اللغوي علي بن عيسى الرماني (ت : 386 هـ) فهو أبرز الدارسين صوتياً، وأقدمهم سبقاً إلى الموضوع، وأولهم تمرساً فيه

القرآن والصوت اللغوي (1)

اتخذت المباحث الصوتية عند العرب القرآن أساساً لتطلعاتها، وآياته مضماراً لاستلهام نتائجها، وهي حينما تمازج بين الأصوات واللغة، وتقارب بين اللغة والفكر، فإنما تتجه بطبيعتها التفكيرية لرصد تلك الأبعاد مسخّرة لخدمة القرآن الكريم، فالقرآن كتاب هداية وتشريع لا شك في هذا، ولكنه من جانب لغوي كتاب العربية الخالد، يحرس لسانها، ويقوّم أود بيانها، فهي محفوظة به

الإمام الكاظم (ع) في مملكة هارون الرشيد (2)

كان الإمام طيلة أيام الرشيد شديد الحذر، وكانت الرقابة الصارمة من حوله تقضي بابتعاده عن أوليائه وأصحابه، حتى أن تلامذته ورواة حديثه حينما يروون أحاديثه وأفكاره، قد يتجنبون التصريح باسمه الشريف، فيقول أحدهم: حدثني الرجل، وكتبت إلى الرجل، وأجاب الرجل، وقد يذكر بكناه

الإمام الكاظم (ع) في مملكة هارون الرشيد (1)

ومع الإعراض الواضح للإمام عن مظاهر الأبهة والملك، إلا أن الرشيد قد تحين الفرص وافتعل الحجج لاعتقال الإمام مرة بعد مرة، وعرضه على السجون تارة بعد أخرى. ومما يحز في النفس أن الرشيد قد يستوقف الإمام للاستجواب والمساءلة الغليظة الجافة دون مسوغ شرعي أو عرفي، حتى استقر رأيه على القضاء عليه.

مجاز القرآن: عقلي ولغوي

إن المجاز في القرآن قسمان: لغوي وعقلي. فاللغوي ما استفيد فهمه عن طريق اللغة وأهل اللسان بما يتبادر إليه الذهن العربي عند الإطلاق في نقل اللفظ من معناه الأولي إلى معنى ثانوي جديد. والعقلي ما استفيد فهمه عن طريق العقل، وسبيل الفطرة من خلال أحكام طارئة، وقضايا يحكم بها العقل لدى إسناد الجملة...

المنهج اللغوي في تفسير القرآن الكريم

وهو المنهج الذي عني بالجانب اللغوي، وتمحض لاشتقاق المفردات وجذورها، وشكل الألفاظ وأصولها، فجاء مزيجًا بين اللغة والنحو والحجة والصرف والقراءات، وكان مضماره في الكشف والإبانة استعمالات العرب وشواهد أبياتهم، فابتنى الأصل اللغوي بكثير من أبعاده على الغريب والشكل والشوارد والأوابد في الألفاظ والكلمات والمشتقات

من فقه القرآن الكريم

أن من بين آيات السورة المباركة، آيات للأحكام، ولا مجال لاعتبار ذلك، إذ لا حكم شرعيًّا بها في الاصطلاح الدقيق للأحكام، شأنها بذلك شأن أية سورة أخرى لا ذكر فيها لحكم، أمّا الأحكام التي فرعها الفقهاء باعتبار آخر فهي لا تتعلق بالسورة ذاتها، وإنما مجالها الروايات والأحاديث والسنن وهي شيء والقرآن شيء آخر

نصاعة الصوت في الأداء القرآني

ونريد بالنصاعة إخراج الصوت واضحًا لا يلتبس به غيره من أصوات العربية، وإعطاء الحرف حقه من النطق المحقق غير مشتبه بسواه، وهذا جوهر الأداء، وقد سماه القدامى بعلم التجويد، ولعل تسمية علم الأداء القرآني بـ «التجويد» ناظرة إلى قول الإمام علي عليه السلام: «الترتيل معرفة الوقوف، وتجويد الحروف»

أهمية الصورة الفنية

تنشأ أهمية الصورة الفنية من خلال معركة النقاد والبلاغيين في الفصل بين اللفظ والمعنى، فاللفظ هو الصياغة الشكلية والهيكل التركيبي في العمل الأدبي، والمعنى هو الفكرة المجردة التي تفي بالغرض. وقد أوجد هذا الفصل تقسيماً ظاهراً في النص الأدبي وجعله ذا دلالتين: خارجية تتصل بالشكل، وداخلية تقترن بالمضمون.

الكتاب

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (3)

النظام الاقتصادي في الإسلام (3)

الشهيد مرتضى مطهري

-

مناجاة المريدين (12): عبدي...كُن لي مُحبًّا

مناجاة المريدين (12): عبدي...كُن لي مُحبًّا

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)

الشيخ محمد صنقور

-

معنى (نعق) في القرآن الكريم

معنى (نعق) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

بحثًا عن أنصار المهدي (عج)

بحثًا عن أنصار المهدي (عج)

السيد عباس نور الدين

-

شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)

شدة حاجتنا للإمام المهدي (عج)

الشيخ مرتضى الباشا

-

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

الفيض الكاشاني

-

في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (5)

في وجوب التنظير من أجل هندسة معرفيَّة لتفكير عربي إسلامي مفارق (5)

محمود حيدر

-

صبغة الخلود

صبغة الخلود

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

تمارين الحركة جانب ضروري من اللياقة البدنية كلما تقدّمنا في السّنّ

تمارين الحركة جانب ضروري من اللياقة البدنية كلما تقدّمنا في السّنّ

عدنان الحاجي

الشعراء

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

علي الأكبر (ع): جمال لا يشبهه أحد

علي الأكبر (ع): جمال لا يشبهه أحد

حسين حسن آل جامع

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

-

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال

أحمد الرويعي

آخر المواضيع

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (3)

-

مناجاة المريدين (12): عبدي...كُن لي مُحبًّا

-

حديثٌ حول التوقيع الشريف للإمام المهديّ (عج) (2)

-

يا جمعه تظهر سيدي

-

شربة من كوز اليقين

-

جمعيّة سيهات في ضيافة البيت السّعيد

-

(الأنماط الشّخصيّة وأثرها على بيئة العمل) محاضرة لآل عبّاس في جمعيّة أمّ الحمام الخيريّة

-

(شذرات من أدب الرّحلات) محاضرة لنادي قوافي الأدبيّ قدّمها الشّاعر زكي السّالم

-

الإيمان بالمهدي (عج) في زمن التّشكيك

-

معنى (نعق) في القرآن الكريم