علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".سرّ العلمانية وسحرها (2)

تبدو الصورة على أتمِّها حين تُنقد العلمانية من أهلها. فلاسفة التنوير هم أول من افتتح مغامرة النقد ونزع الغطاء عن معايب الحداثة...

أدموند هوسرل سيمهِّد إلى مثل هذه المغامرة ويقول: "إن من دواعي التفلسف ان تكون مع التراث وضده في الآن عينه". وكان يتساءل: كيف يمكنني أن اهتدي إلى منهج يمنحني الخيط الذي أسير عليه لكي أبلغ العلم اليقين. ومع أنه كان من وَرثَة ديكارت إلا أنه أُخذ عليه قصور منهجه الرياضي في الكوجيتو. ودليله أن التفلسف فضاء لا متناهٍ ولا تحده حدود المعادلات الصمَّاء.

مارتن هايدغر سيمضي إلى حيث لم يقدر عليه الأولون من قبله. عنده الحداثة لم تفلح في إنتاج ما يتجاوز ميتافيزيقا الإغريق، وأن اليونان مذ حدَّدوا الخطوط الأساسية لفهم الوجود، لم تتحقق خطوة جديدة من خارج الفضاء الذي ولجوه للمرة الأولى. لم يكن هايدغر لينحو هذا النحو، لولا أن بلغ نقده للحداثة حدّاً بات معه على دراية بما انتهى إليه مشروعها من صدوع لا ينفع معها نقدٌ ذاتي، أو تبريرٌ إيديولوجي.

في أحقاب متأخرة، تطورت الموجة النقدية لتطاول الحداثة ومعارفها على الجملة. من العلامات الفارقة التي ميّزت حركة النقد، أنّ الثقافة العلمانية السائدة في الغرب قد تعرضت لهزّة حاسمة في "بنية المشاعر". لقد حدث ضربٌ من تحوّل درامي ليس فقط في المزاج العام لدى إنسان الزمن العلماني، وإنما أيضاً وأساساً في طرق إيمانه ومناهج تفكيره، ناهيك عن أنماط نشاطه العام في السياسة والاقتصاد والاجتماع والسلوك الفردي.

في مقام التفكير الفلسفي جرت وقائع النقد على نحو شديد الوقع: إدانة عارمة للعقل المجرد، وكره عميق لأي مشروع يستهدف تحرير الإنسان. حتى الماركسية والعلمانية الليبرالية اللتين حملتا مشاريع بديلة للرأسمالية التقليدية لم تنجوا من سوط النقد. فقد ذهب كثيرون من صنّاع الثقافة الغربية المعاصرة إلى النظر إليهما بوصفهما فلسفتين رجعيتين فقدتا رونقهما وعفا عليهما الزمن. ومبعث حكم كهذا من الأزمة الأخلاقية التي وَسَمت علمنة عصر التنوير ولمّا تنته إلى يومنا هذا. فإذا كان صحيحاً أن العصر المشار إليه قد أتاح للإنسان تحرير ذاته من تقاليد العصور الوسطى، إلا أن إصرار علمانيِّيه على إحلال تلك "الذات الفردية محل المتعالي" سيقود إلى تناقض ذاتي، حيث تُرك العقل مجرداً من الحقيقة الإلهية، ثم ليتحول إلى مجرد أداة للتصنيع وإدارة السوق ومن دون هدف روحي أو أخلاقي.

من هذه الزاوية لم يرَ جمع من فلاسفة ونقاد ما بعد الحداثة إلا أن علمانيةً بهذه الصفات، لا ترقى لتكون قيمة أخلاقية متسامية. وما بيَّنه الفيلسوف الأميركي جون راولز كان حاسماً، لمّا رأى أن العلمانية ليست قيمة أخلاقية أو مفهوماً للخير، على الرغم من أنها شكلت في وجه من وجوهها إحدى قيم العدالة لجهة دعوتها إلى حرية الاعتقاد لدى الأفراد.

من يؤمن بعد بأسطورة العلمنة؟

هذا السؤال المفارق والمثير في آن، هو ما يفتتح به المفكر الأميركي من أصل إسباني خوسيه كازانوفا كتابه المعروف "الأديان العامة في العالم الحديث". لكنه لا يبرح حتى يستدرك، ليمنح السؤال مفعوله الإيجابي. يشير كازانوفا إلى أن السجالات التي يشهدها علم اجتماع الدين في الآونة الأخيرة تدل على أن السؤال ـ سالف الذكر ـ هو الملائم لمباشرة أي نقاش يجري حاليّاً حول نظرية العلمنة. ولكن، رغم إصرار بعض من يسميهم بـ"المؤمنين القدامى" على أن نظرية العلمنة تتمتع حتى الساعة بقيمة تأويلية لدراسة السيرورات التاريخية الحديثة، فإن السواد الأعظم من علماء اجتماع الدين لن يعيروا هذا الرأي آذاناً صاغية، لأنهم تخلوا عن هذا النموذج، مثلما تبّنوه من قبل، وكانوا من أمرهم هذا في عجالة.

مع أن الدخول إلى فكرة العلمانيّة والسفر في عوالمها، لا يزال ينطوي على حذر لافت بين مفكري وفلاسفة الغرب، فلا ينفك التعامل مع هذه الفكرة في البلاد العربية والإسلامية بمنهج نظر يشوبه التبسيط والاختزال، كما يحكمه الاندهاش والاستغراب...

في هذه المنزلة، يغدو أمراً ملحّاً مراجعة المعايير التي تحوّلت مع تقادم الزمن إلى يقينيات، لا سيما لدى النخب التي لم تدرك العلمانية إلا بوصفها أفكاراً ونظريات ووعوداً افتراضية. في هذه المنزلة أيضاً يصير ضروريّاً فهم حدود التمايز بين العلمانية كمفهوم ورؤية للعالم، والعلمنة كما تتبدى في حقل الاختبار والتجربة التاريخية. فإذا كان المفهوم هو على الدوام معيار البناء المعرفي لدى النخب التاريخية في العالمين العربي والاسلامي، فإن مفهوم العلمنة نفسه لم يتحدد بوضوح إلا وفقاً للاختبارات الميدانية وخصوصيات التجارب. فالعلمنة في الغرب ليست واحدة، ولا هي جرت على النشأة نفسها في البلدان المختلفة التي شهدت ثورات الحداثة ابتداءً من القرن الرايع عشر. ففي كل بلد أوروبي أخذ بالحداثة سبيلاً له كان للعلمنة فيه نسقُ يناسب هويته وثقافته وجغرافيته المعرفية.

الثورة الفرنسية على سبيل المثال أطلقت سياقاً خاصاً في سيرورة العلمنة. قد يكون هو السياق نفسه الذي حمل نخب البلدان المستعمرة في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى الأخذ بالنسخة الفرنسية للعلمنة كوسيلة لبناء مدائنهم الفاضلة.

أما في أميركا وبعض أنحاء أوروبا، فإن نزع القداسة عن المجتمع والدولة تمّ على نحو يكاد يخلو من الصدام مع سلطة الكهنوت، ما حدا بالفيلسوف الفرنسي الكسيس دو توكفيل إلى أن يرى في التناغم الحاصل بين الدين والسياسة إحدى العلامات الكبرى في خصوصية الديمقراطية الأميركية ومرتكزاتها.

في السياق نفسه سنلاحظ كيف أن بريطانيا العظمى ليست اليوم بأقل حداثة أو أقل "دَنْيَوَة" مما سبق. مردُّ ذلك، أن الديمقراطية هنا تتكيَّف تكيُّفاً أفضل مع سلطة روحية معترف بها، حيث الملكة ما فتئت تضطلع بوظيفة مزدوجة: تترأس الدولة وتترأس الكنيسة في الآن عينه.

أهم ما ينكشف في مختبر العلمانية، أنّها أكثر المفاهيم التي أنتجها الغرب قابلية للتأويل. فهي لا تنضبط عند تعريف واحد. كل آباء الحداثة والتنوير اتفقوا على تبنّيها ونقدها في الآن عينه: من ماركس ومن قبله، إلى أوغست كونت وهربرت سبنسر إلى دوركهايم وماكس فيبر، ناهيك عن كانط ومن عاصره، إلى نيتشه وفرويد وسواهم. وفي الواقع فقد بلغ هذا الإجماع مبلغاً لم تعد العلمانية فيه تتعرض للتشكيك، بل لم تبرز الحاجة، على ما بدا، إلى اختبارها، لأن الجميع سلّموا بها، ما يعني أن مقولة العلمنة، بالرغم من كونها المقدمة المنطقية غير المعلنة للكثير من نظريات الآباء المؤسسين، فإنها لم تخضع لدراسة رصينة، بل ولم يحدث أن صيغت صياغة صريحة ومنهجية.

وبعد...

السؤال في الغرب اليوم يعود ليتجدد حول مآلات العلمنة، بما لها وما عليها. سؤال يبدأ من النقطة التي انتهى إليها وكان مسبوقاً بها. أي من المنطقة المعرفية التي وضعت فيها العلمانية على الطرف النقيض من القيم الدينية و"التروْحُن" .

ولنا ختاماً أن نتساءل.. عما لو كان في مستهل القرن الحادي والعشرين من أفق لإجراء حساب شامل مع العلمنة، بما يعيد وضع المفهوم على نشأة أخرى حيال الإيمان الديني، أو لرؤية العالم بوصفه قيمة أخلاقية؟

تساؤل دونه الكثير من مشقة الإجابة.. لكنه سؤال جائز بأي حال...

تعليقات الزوار

الكتاب

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

الشيخ محمد هادي معرفة

-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

الشيخ مرتضى الباشا

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

معنى (فلك) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الفرج سيأتي وإن طال

الفرج سيأتي وإن طال

عبدالعزيز آل زايد

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

الشهيد مرتضى مطهري

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

فأَوقِد لي يا هامان على الطين!

-

(الاستغفار) الخطوة الأولى في طريق تحقيق السّعادة

-

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

-

التّشكيليّة آل طالب تشارك في معرض ثنائيّ في الأردن

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

-

كيف نحمي قلوبنا؟

-

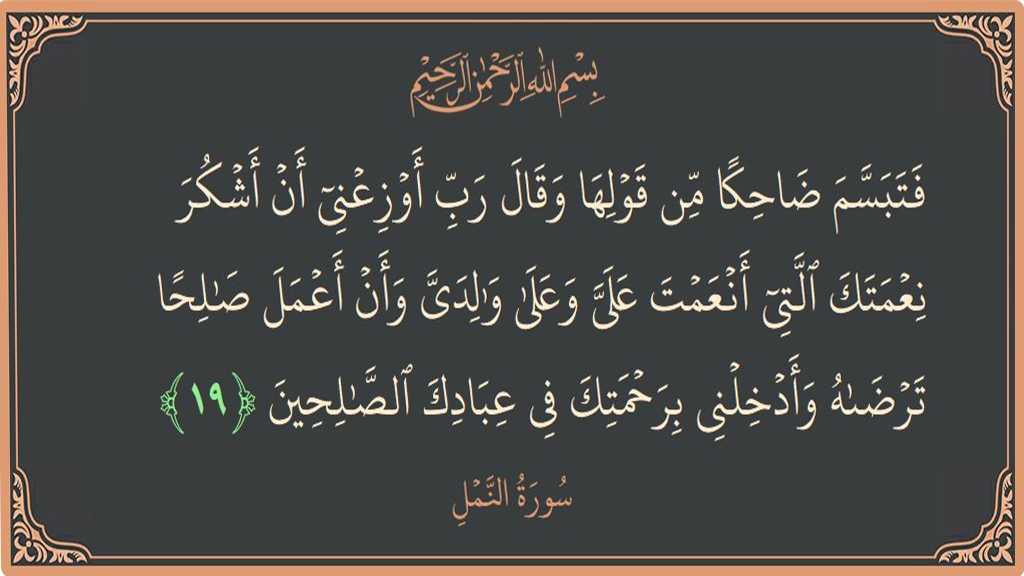

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

-

مجاراة شعريّة مهدويّة بين الشّاعرين ناصر الوسمي وعبدالمنعم الحجاب