علمٌ وفكر

معلومات الكاتب :

الاسم :

محمود حيدرعن الكاتب :

مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (8)

الإنسان الكامل كتجلٍّ لحقيقة المبدأ

لم ترِد لفظة المبدأ في الأدب العرفانيِّ على نحو صريح؛ إلَّا أنَّنا سنلقاها مطويَّة في تأويليَّات العُرفاء لمَّا تحدَّثوا عن البعد المزدوج للموجودات. فالمبدأ معادل لتجلّي الواحد في العالم الكثير، وهو مصداق هذا التجلّي في الآن نفسه، أمَّا أصالته فمأخوذة من الواحد ومرعيَّة باعتنائه. وتلك مسألة لا يدركها العقل الحسير مهما دأب على اختبارها بالاستدلال، إذ كلَّما مضى هذا العقل إلى مقايستها والبرهنة عليها وفق قاعدة المقدِّمات والنتائج عادت خائبة إلى سيرتها الأولى.

والعارف الذي يقطع جسور الاستدلال يعرف أنَّ مسألة كهذه ممتنعةٌ على الفهم، فلا يجد حالئذٍ سوى التأويل سبيلًا إلى التعرُّف. والمقصود به العقل الاستدلاليُّ الذي يدور مدار عالم الممكنات ولا يغادره أبدًا، وهو عقل غير قادر على الامتداد إلى ما فوق أطواره الدنيويَّة. وبذلك فإنَّه كلَّما قطع شوطًا باتِّجاه معرفة الحقائق عاد إلى نشأته الأولى فحلَّت بصاحبه الحسرة. وهو ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى: (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ*ثمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ) [سورة الملك، الآية 3-4].

للمبدأ في المنظومة العرفانيَّة حقيقته المفارقة. هو واحد وكثير في الآن عينه. وحين يصل العارف إلى هذا المقام يكون قد تمثَّل ماهيَّته وصار هو عين المثنَّى وحقيقته. ولذا سنرى كيف ابتنى سيرَه وسلوكَه على الغيريَّة الخلَّاقة حيال سائر الموجودات وفي مقدَّمها النوع الآدميّ. ذلك بأنَّه الآن في مقام معرفيٍّ مبنيٍّ على حاضريَّة الله في عالم الاختلاف والكثرة. وما ذاك إلَّا لأنَّ هذه الحاضريَّة المتعالية المعتَنِية في الآن نفسه، تجعل العارف كائنًا راعيًا للمجتمع الإنسانيّ، وليس مجرَّد كائن اعتياديٍّ شأنه شأن سائر البشر. فهو مهاجر إلى الجود الإلهيِّ ليكسب عظمة الإيثار والإنفاق. وما غايته من متاخمة الألوهيَّة إلَّا لتمنحه صفاتها في العطاء والجود والُّلطف. ولذا جاءت حاضريَّة الله في هجرة النظير، حاضريَّة تدبير ولطف، حيث يستوي فيها النوع الآدميُّ بالعدل على نشأة النفس الواحدة.

المبدأ بوصفه عين الحقيقة المحمديَّة

تتَّخذ الحقيقة المحمديَّة سيريَّتها المعرفيَّة إلى مقام كونها نظيرًا للمبدأ. ودلالتها الأنطولوجيَّة أنَّها فعلُ الله الذي فعل به الأشياء كلَّها. وقد سُمّي هذا الجوهر الذي هو الفعل بأسماء مختلفة لا عداد لها، فهو مشيئة الله، وإرادة الله وقدرة الله، ويد الله، وروح الله.

لا يشكِّل البُعد الُّلغويُّ أهمّيَّة كبيرة في معالجة مفهوم الحقيقة المحمديَّة، فهو يأخذنا إلى القول بأنَّه مركَّب من مفردتين: الأولى: الحقيقة وهي تعني استعمال الَّلفظ بما وُضع له، لذلك قال ابن منظور الحقيقة: [ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 1414، الجزء 10، الصفحة 52]. “ما أُقرّ في الاستعمال على أصل وضعه، والمجاز ما كان بضدِّ ذلك”. والثانية دالةٌ على النبيِّ الخاتم محمَّد (ص)، وذلك ما يجعل الُّلغة تحمل دلالة التعرُّف على حقيقة النبيِّ، وهي تشير إلى محتوى المعالجة وأهدافها، التي لا تتَّضح بشكل جليٍّ إلَّا من خلال الكتب الاصطلاحيَّة، التي عملت على تفسير المقصود منه، حيث عرَّفها الجرجانيُّ بقوله: “الحقيقة المحمديَّة: هي الذات مع التعيُّن الأول، وهو الاسم الأعظم”.

ويُظهر معنى هذا المفهوم بشكل أوضح حين ذهب إلى تعريف الروح الأعظم، الذي اعتبره: “الروح الإنسانيَّ مظهر الذات الإلهيَّة من حيث ربوبيَّتها، ولذلك لا يمكن أن يحوم حولها حائمٌ، ولا يروم وصلها رائمٌ، ولا يعلم كنهَها إلَّا الله تعالى، ولا ينال هذه البغيةَ سواه، وهو العقل الأول، والحقيقة المحمديَّة، والنفس الواحدة، والحقيقة الأسمائيَّة، وهو أوَّل موجود خلقه الله على صورته، وهو الخليفة الأكبر، وهو الجوهر النورانيُّ، جوهريَّته مظهر الذات، ونورانيَّته مظهر علمها، ويُسمَّى باعتبار الجوهريَّة: نفسًا واحدة، وباعتبار النورانيَّة: عقلًا أوَّل”.

وهذا المعنى قريب ممَّا أشار إليه الكاشانيُّ بقوله: “إنَّ محمَّدًا هو أوَّل التعيُّنات التي عيَّنت بها الذات الأحديَّة قبل كلِّ تعيُّن، فظهر به ما لا نهاية من التعيُّنات، فهو يشمل جميع التعيُّنات، فهو فردٌ واحد في الوجود، ولا نظير له، إذ لا يتعيَّن من يساويه في المرتبة، وليس فوقه إلَّا الذات الأحديَّة المطلقة”[سعاد الحكيم، المعجم الصوفي – الحكمة في حدود الكلمة، بيروت، دار دندرة، 1981، الصفحة 347].

إنَّ الحقيقة المحمديَّة “هي أكمل مجلى خلقيٍّ ظهر فيه الحقُّ، بل هي الإنسان الكامل بأخصِّ معانيه. وإذا كان كلُّ موجود هو مجلى خاصًّا لإسم إلهيٍّ، فإنَّ محمَّدًا قد انفرد بأنّه مجلى للإسم الجامع وهو الإسم الأعظم [الله]، ولذلك كانت له مرتبة الجمعيَّة المطلقة”.

المثنَّى بما هو الرَّاعي الرَّحمانيُّ للموجودات

لمّا كان المثنَّى حاويًا للاختلاف وراعيًا للمتغايرات، فما ذاك إلَّا لجامعيَّته الداخلة في أصل تكوينه وإظهاره. ما يعني أنَّ حاضريَّته في الوجود لا تقوم على قانون نفي النَّفي، ولا كذلك على قانون التناقض، وإنَّما على ما نسمّيه بـ “زوجيَّة التكامل بين جناحيه. فلو أوَّلنا المثنَّى في توليده للتناظر الخلَّاق بين الكثرات الوجوديَّة، سيظهر لنا ما نعتبره مجازًا بـ”ديالكتيك التوحيد”، بحيث لا يعود النظير نقيضًا لنظيره، وإنَّما تآخٍ محفوظ بسيرية التواصل الجوهري بين النظائر والتساند الحميم في ما بينها.

على هذا النصاب من التآخي في الواحديَّة سيُكتبُ لعالم الموجودات أن يجتاز التناقض ليرى ذواته كنفس واحدة في محراب المثنَّى. وفي هذه الحال يصير كلُّ شيء بالنسبة إلى هذا العالم قابلًا لسَرَيان الزوجيَّة واختلافاتها في الوجود. لقد صار الأمر بينًّا لمن رأى ضدَّه حاضرًا في ذاته. ففي هذه الحال لا حاجةٍ لأحدٍ من طرفَي الزوجيَّة إلى البحث عن صاحبه في غير ذات زوجه، لأنَّ كلًّا من الزوجين الضدَّين قائمٌ في ذات الآخر، وكلٌّ منهما يحسُّ بزوجه، ولولا رؤية كلٍّ من الباطن والظاهر قائمًا في الآخر لما استطاع الإنسان أن يتلاءم مع صروف الدهر، فيحيا النقيض في نقيضه، ليُعدَّ لكلِّ حال عدّته مزوَّدًا من غناه لفقره، ومن صحَّته لمرضه، ومن راحته لتعبه ومن شبابه لهرمه.

ولهذا كان علمُنا بباطن الشيء يجعلنا نعلم ظاهره ضرورة وبداهة والعكس بالعكس. ولنا في هذا مثال: فلو علمتَ أنّ الحركة في كلّ من الزوجين النقيضين من كلِّ شيء، تنتهي وتبدأ في الزوج الآخر في وقتٍ واحدٍ، لوجدت أنَّ السبب في ذلك إنَّما هو من أجل أن تظلَّ مستمرّة دائمًا وأبدًا. فالشيء المتحرّك الذي تنتهي حركته في أحد الزوجين وتبدأ في الزوج الآخر في وقتٍ واحدٍ، إنَّما هي حركةٌ مستمرَّةُ لا تتوقَّف، وفيها تتمثّل الصلة بين الخالق والمخلوق،- وبين النظير ونظيره-، وذلك في صورة رحمته التي وسعت كلَّ شيء [المصدر نفسه، ص 19].

وفي استمرار هذه الصلة المتبادلة على السواء والتعادل المتبادل، يتجلَّى سرُّ هذا الوجود في صورة قيام النهاية في البداية والبداية في النهاية في كلِّ شيء. فإذا نظرت مثلًا إلى معنى التزاوج الذي يتَّجه إلى الاتصال مستقلًّا عن معنى التجاوز الذي يتَّجه إلى تعدّي الشيء الذي تتجاوزه منفصلًا عنه، وجدت أنَّه ليس إلى تعرُّف أيٍّ منهما من سبيل إلَّا من خلال الآخر. [محمد عنبر – مقدِّمة لديوان العارف بالله العلَّامة الشيخ أحمد محمد حيدر “النغم القدسي” – دار الشمال – طرابلس – لبنان – 1997 – ص 18].

مقتضى التعرُّف على المثنى كمبدأ أنطو – ميتافيزيقيّ، هو قبل أيِّ شيء الإقرار بواقعيَّته وحقَّانيَّة وجوده. ومقتضى الإقرار، أن يُقام مقام الوجوب والضرورة. فإنَّه في مقام الوجوب من أمر الموجب ومشيئة المُبدِئ وإرادته؛ في مقام الضرورة لا انفلات له قيد لمحة من نظام الغائيَّة الإلهيَّة. فالمبدأ / المثنَّى هو من أمر الألوهيَّة وفعلها، والعلم بفعل الألوهيَّة إنَّما هو عين العلم بالمبدأ من حيث كونه كونًا تام القوام وعالّمًا متقن الصنع.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

الشيخ مرتضى الباشا

-

كيف نحمي قلوبنا؟

كيف نحمي قلوبنا؟

السيد عبد الحسين دستغيب

-

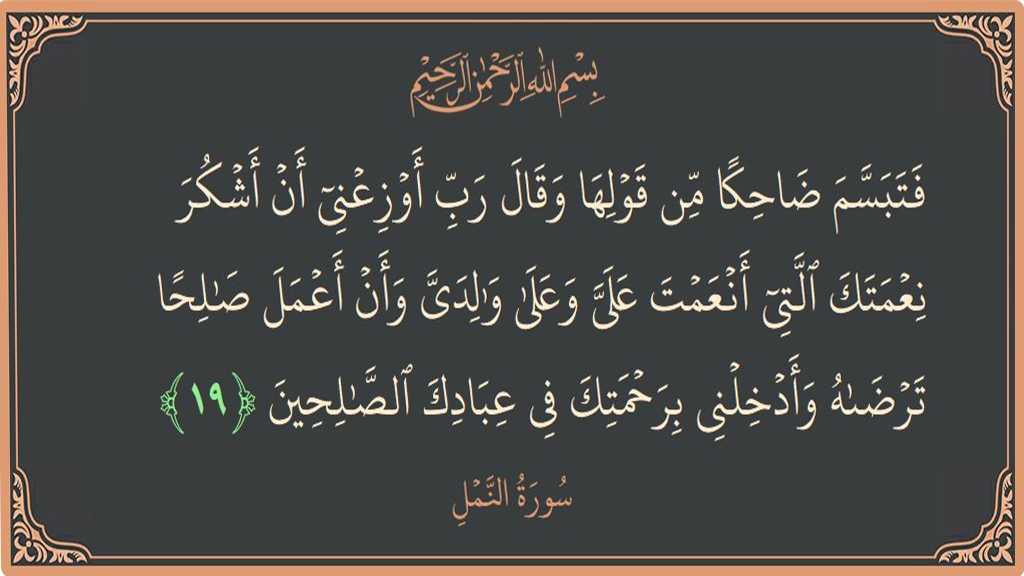

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

الشيخ محمد هادي معرفة

-

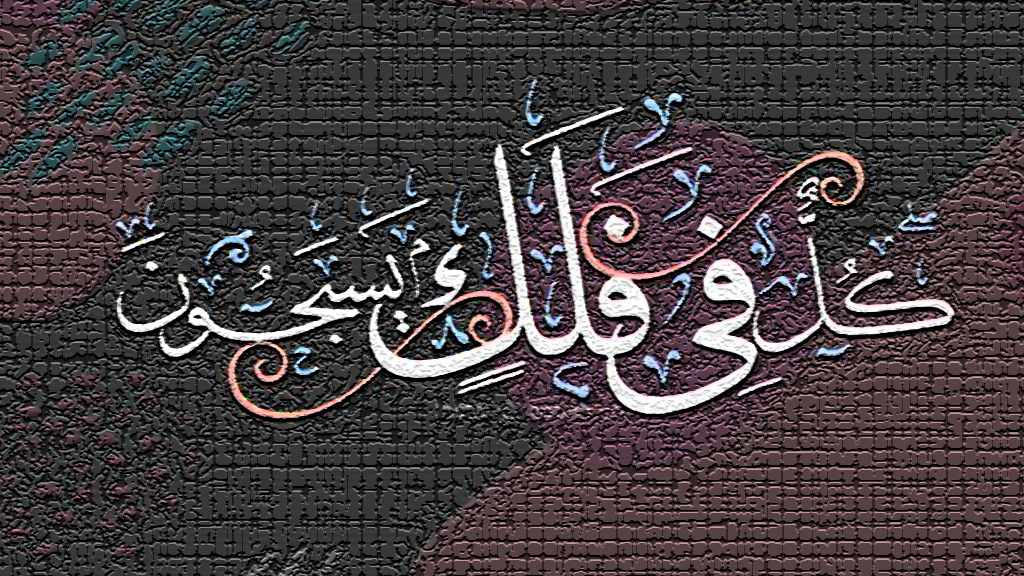

معنى (فلك) في القرآن الكريم

معنى (فلك) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

السيد عباس نور الدين

-

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

إعراب: ﴿وَالْمُوفُونَ.. وَالصَّابِرِينَ﴾

الشيخ محمد صنقور

-

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

علم الله تعالى بما سيقع، بين القرآن والتوراة

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

الفرج سيأتي وإن طال

الفرج سيأتي وإن طال

عبدالعزيز آل زايد

-

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

بين الإيمان بالآخرة والعمل الصالح

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

-

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

النظام الاقتصادي في الإسلام (4)

الشهيد مرتضى مطهري

الشعراء

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

الإمام المهديّ: وكان آخر الكلمات

حسين حسن آل جامع

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

أزليّة في موسم العشق

أزليّة في موسم العشق

فريد عبد الله النمر

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

لماذا تأخرت استجابة الدعاء (33) سنة؟

-

كيف نحمي قلوبنا؟

-

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا)

-

معنى (فلك) في القرآن الكريم

-

قراءة في كتاب (لقاء الله) للميرزا جواد التّبريزي

-

مجاراة شعريّة مهدويّة بين الشّاعرين ناصر الوسمي وعبدالمنعم الحجاب

-

(صناعة الكتابة الأدبيّة الفلسفيّة) برنامج تدريبيّ للدّكتورة معصومة العبدالرّضا

-

(ذاكرة الرّمال) إصدار فوتوغرافيّ رقميّ للفنان شاكر الورش

-

هذا مهم، وليس كل شيء

-

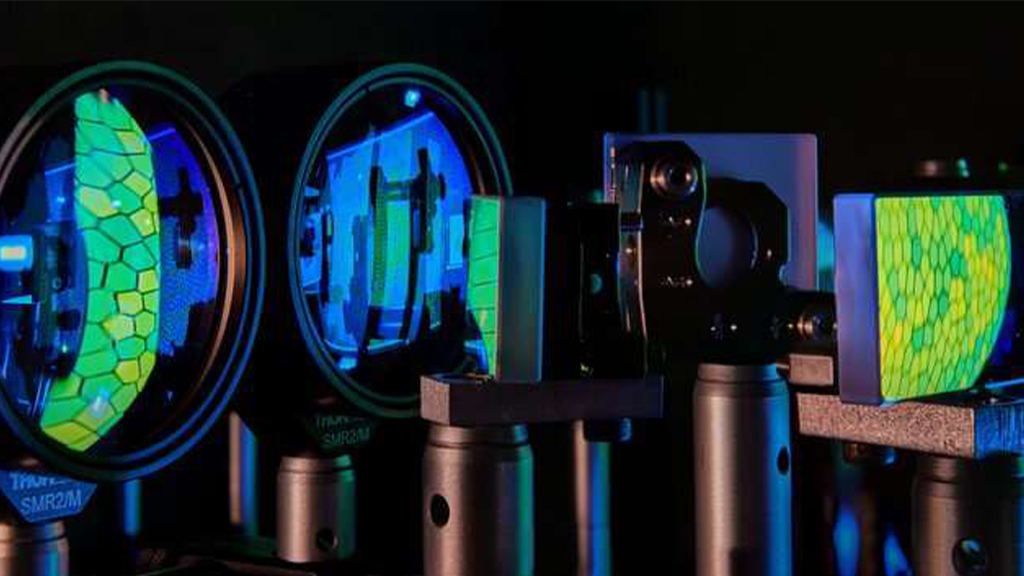

كيف نرى أفضل من خلال النّظر بعيدًا؟