قرآنيات

معلومات الكاتب :

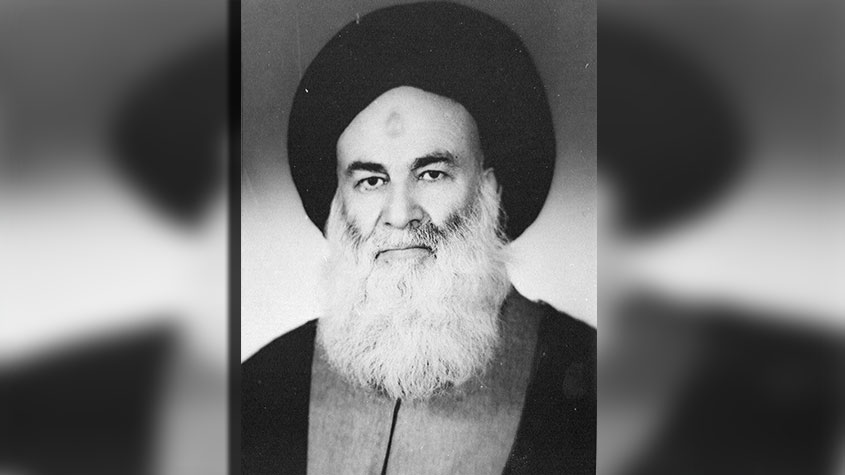

الاسم :

الشيخ محمد مصباح يزديعن الكاتب :

فيلسوف إسلامي شيعي، ولد في مدينة يزد في إيران عام 1935 م، كان عضو مجلس خبراء القيادة، وهو مؤسس مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث العلمي، له مؤلفات و كتب عدیدة فی الفلسفة الإسلامیة والإلهیات والأخلاق والعقیدة الإسلامیة، توفي في الأول من شهر يناير عام 2021 م.الأصول الحاكمة على الحرب من وجهة نظر القرآن (1)

الأصل الأول: حرية الإنسان واختياره في الحرب

لقد خلق الله تعالى الإنسان حرّاً مختاراً حتى يتمكن بذلك الاختيار والإرادة الحرة من الحصول على الكمال، وخصوصية تكامل الإنسان إنما تتحقق عن هذا الطريق الوحيد وهو إرادته واختياره، فلم يجعل الله الإنسان كالملائكة الذين يزاولون الأعمال الحسنة فقط؛ إذ نزع منهم جميع بواعث فعل القبح أساساً، فهذا الأمر يختلف في طبيعة هذا الكائن – أي الإنسان – ؛ إذ أودع فيه بواعث فعل الخير إلى جانب حافز فعل الشر ودواعيه، وهو قادر على الاختيار الذي منحه الله له من المبادرة إلى أي من الفعلين ومزاولة كل واحد منهما.

وكون هذا المخلوق بهذا النحو من الصنع والخلقة ومع هذه الدوافع المختلفة والمتناقضة، على الرغم من ميله الباطني لم يرتكب عملاً قبيحاً؛ بل بادر إلى الفعل الحسن ولم تدفعه سرائره إلى أعمال وأفعال لا يوجد فيها غير رضاه سبحانه، وهو بذلك سيحصل على كمالات أكثر من الكمال والدرجة التي عليها الملائكة.

اقتضت الحكمة الربانية إذًا أن أيدي البشر مبسوطة في ما يتعلق بالقضايا الفردية والاجتماعية، ويمكنهم بحسب الإرادة والاختيار الذي يتمتعون به أن يصنعوا ما يشاؤون، فلو أرادوا أن يسلكوا طريق الله سلكوه ولو أرادوا سبيل المعصية ساروا فيه أيضاً، فإن الأمر الجلي هنا هو معنى الاختيار والانتخاب، فلو لم يكن الإنسان قادراً على أن يسلك سبلاً مختلفة ومتناقضة كان الحديث عن الاختيار والإرادة وحرية الانتخاب دون معنى.

وعلى كل حال إن مقتضى هذه المرحلة من الحكمة الإلهية هو الإرادة والحرية في العمل الإنساني حتى لو استلزم الأمر سلوك الأفعال المخالفة لمصالح الفرد أو المصالح الاجتماعية العامة، وحتى لو تمكّن الإنسان من تجييش الجيوش لقتال أخيه الإنسان فيسفك دمه وينزل به أشد العذاب لماذا؟ لأنه لو لم يكن مريداً مختاراً لذلك لا نتفت مساءلته ومحاسبته في ما بعد.

الأصل الثاني: التقسيم النسبي للقدرة والسلطة

ما قلناه هو أحد أبعاد الحكمة الإلهية، فليس مقتضى الحكمة الإلهية أن يكون الإنسان مختاراً وحرّاً وله القدرة على القتال والحرب وسفك الدماء فحسب، بل مضافاً إلى ذلك الاقتضاء، إنّ القدرة والقوة لم تجعل إطلاقاً في يد أحد أو فرقة أو مجموعة، بل جعلت على نحو يمكن لسائر الأفراد والفرق أن يقف أحدها بوجه الآخر، ويمكن لكل مجموعة أن تجابه الأخرى وتتسلط عليها، ويستطيع كل فرد أن ينافس الآخر أو يغلبه.

فلو كان الأمر غير ذلك وتركزت القوة لدى طرف من الأطراف، وملك القدرة الكاملة، وراح يسلب عن الأطراف الأخرى ملكة الاختيار ويجبرهم على فعل ما يشاء، كان ذلك مخالفاً لمقتضى الحكمة الإلهية، وهي أن المرحلة الأولى من خلق البشر هي أن يكون فيها الإنسان مختاراً.

فعلى أساس الحكمة الإلهية يجب أن تكون موازين القدرة والقوى منقسمة في المجتمع يمكن أن تكون إلى جانب أي طرف أو فرد زادت تلك القدرة أو نقصت، يمكن لكل واحد من الأطراف أن يقاوم الآخر حقاً أو باطلاً ويجابهه ويتحداه ويخالفه سلباً أو إيجاباً، يقول تعالى في القرآن عند آخر قصة طالوت وجالوت: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ)[١].

وهذه الآية على الرغم من كونها قد جاءت في آخر قصة طالوت وجالوت؛ ولكنها دون شك في مقام بيان الواقع والحقيقة الكلية، إذ يمكن أن نفهم من إطلاق هذه الآية وعمومها، ونستفيد أن الله تعالى أراد أن تكون الإرادة على نحو لا يكون فرداً أو فئة معينة، وعلى مر التاريخ قد استأثر بالقوة والشكيمة والقدرة المطلقة، فإنه في هذا الحال سيزيل قدرة الآخرين مئة بالمئة، وسيعجز الآخرون عن المقاومة والتحدي، لماذا؟ لأنه لو كان الأمر غير ذلك لفقد الآخرون القدرة والإرادة في الكمال الاختياري، وهو نقض للغرض والهدف من خلق الكون والإنسان.

وعليه بعد أن تبيّن أن الإنسان يتمتع بكامل القدرة والحرية في العمل ويستطيع أن ينافس الآخر ويقاومه ويعارضه ويوظف كل قدراته في التصدي إليه ودحضه تقتضي تلك الحكمة أيضاً أن تتوزع موازين القوى وأقطاب القدرة ولا تتمحور لدى فرد أو فئة أو مجموعة على نحو تسلب القدرة والقوى من الأطراف الآخرين، فتحرم التكامل الاختياري والعروج الإنساني، وهذه الصورة هي خسارة كبيرة للبشر، وبتعبير القرآن هي سعي في الأرض فساداً وخراباً ولا تنسجم مع الهدف الأسمى للخلقة.

الأصل الثالث: الحيلولة دون ظهور السلطة المطلقة الباطلة

إن الحكمة الإلهية تقتضي توزيع القدرة بين الأفراد والمجموعات المختلفة حتى لا يغلق طريق الحق بنحو تام، فلو أصبح من بيده القدرة أفراداً أو مجموعات أو دولاً كلهم من أهل الباطل والفساد، وصار الأقوياء المسيطرون يتنافسون ويتبارون فقط على حطام الدنيا وشهواتها المادية وحينها لن يبقى سبيل ومنفذ لأهل الحق.

ولاسيما إذا وصل الحال إلى تقاسم قطبين ضالّين نصفي الأرض، وكل واحد منهما سيطر على جزء منها، وبسط نفوذه تماماً على القسم والجزء الذي استحوذ عليه، والنتيجة هنا أن القدرة والسلطة على أهل الخير والحق، وهي نفسها النتيجة التي مرت وهي تمحور القدرة واستحكامها، وحينئذ سوف تسلب القدرة والاختيار من أهل الحق الأمر الذي ينتهي بهم إلى العجز عن الارتقاء والتسامي في التكامل البشري.

من هنا اقتضت الحكمة الإلهية من رسم المسيرة البشرية أن لا يكون الأقوياء كلهم من أهل الباطل، فتوزع القدرة على نحو يكون لأهل الخير والحق نصيب من العيش وفرصة لأداء طقوسهم الفردية وتأمين حياتهم الاجتماعية والمحافظة على سيرهم في طريق الحق والحياة المشرقة، والمضي في مسيرتهم التكاملية والاستمرار بها.

وقد يتفق أن تتحقق هذه الفرصة لأهل الحق من خلال الصراع والاشتباك المستمر من خلال نشوب الصراع والقتال بين أفراد أهل الباطل وفرقه، ففي ذلك الوقت يكون أهل الباطل قد انشغلوا بعضهم ببعض عندها يتمكن أهل الحق والصلحاء من تنفس الصعداء، وإعادة تنظيم قواهم والاستعداد من جديد، فنجد الدعاء المأثور في هذا الباب والذي يقول: اللهم أشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين غانمين.

وعبر هذه الفرصة والمتنفس الذي حاز عليه المؤمنون ربما يتوفر لهم طريق آخر للحصول على قدرة وقوة موازية ومساوية لقدرة أهل الباطل بحيث يستطيعون منافستهم وتحديهم، وفي هذه الصورة أيضاً يمكنهم التحرر من أهل الباطل فيتمكنون من ممارسة حياتهم الإنسانية بهناء وحرية ويختارون السبيل الواضح والصحيح لحياتهم.

واختصاراً للكلام إن الحروب قد تقع على نحو يكون فيه عشاق طريق الحق ورفاقهم من أهل حارتهم ومحلتهم عندما يكونون مملوءين حيوية ونشاطاً ويطلبون مواصلة درب الحق قاصدين بذلك المسير نحو الله، فلا يشاهدون الطريق إليه مسدوداً أبداً، أجل، قد يكون هذا الطريق والسبيل عسيراً وصعباً إلا أنه يكون سهلاً ميسوراً عندما يكلف الله الناس ويأمرهم بالدفاع والثبات فيسعى المؤمنون من أجل ذلك.

الأصل الرابع: الحرب وعذاب الاستئصال

الأصل الرابع من الاقتضاء الحاكم على الحرب هو نزول العذاب، فعندما ينهمك قوم في الفساد ويستغرقون في الغي فإن مقتضى السنة الإلهية هو نزول العذاب على أولئك القوم، وعقابهم هو أن يزالوا من صفحة الوجود، وهذا النوع من العقاب يسمى (عذاب الاستئصال) وأحد أنواع هذا العذاب هو أن يتم اقتلاع مثل هؤلاء القوم ومحوهم من الأرض على يد المؤمنين والصالحين.

بيان ذلك: قد يحصل أن هناك قوماً توفرت لديهم القدرة والاختيار، وغرقوا في أحوال الشرك والكفر والفساد والظلم والطغيان، وبلغوا حداً انعدم الأمل والرجاء من عودتهم إلى الصواب، وجعلوا الحق والعدل تحت أقدامهم حتى لا يضايقهم في مزاولة أي فعل من أفعال الشر، ومثل هؤلاء القوم طبعاً لم يدخروا جهداً في إيذاء الآخرين، وأوغلوا في النيل من حقوقهم لا سيما مريدي العدل وأهل الحق.

في ضوء هذا المشهد يأمر الله تعالى بقلع هؤلاء من جذورهم ورميهم في غياهب العدم، إذ إن الحكمة الإلهية تقتضي عندما تبلغ الأكثرية الساحقة من الناس هذه المرحلة من السقوط والهبوط، وتبتعد جداً عن القيم والمبادئ الإنسانية، هنا ينزل العذاب وهو استئصال المجتمع كله عن بكرة أبيه، ويبتليه بحسب هذا النوع من العذاب بـ (عذاب الاستئصال)، وهذا العذاب قد يتجلى أحياناً على شكل بلاء سماوي وحوادث طبيعية.

من قبيل الصاعقة السماوية التي نزلت على قوم ثمود وفي هذا السياق يقول تعالى: (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا العَمَى عَلَى الهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ العَذَابِ الهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)[٢].

ولكن عذاب الاستئصال كما يمكن أن يكون على شكل عذاب وبلاء طبيعي أرضي أو سماوي، فقد يتجلّى في بعض الأحيان على شكل حرب وقتال وصراع على يد الإنسان فيقوم وينهض ثلة من المؤمنين الصالحين ليخوضوا حرباً ضد الطغاة والبغاة، فينتصروا عليهم ويكون سبباً لهزيمتهم واستئصالهم، كما يقول تعالى بهذا الصدد، (وَللهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ)[٣].

إن منطق القوة الذي يعتمد عليه المؤمنون هو البصيرة المغروسة في نفوسهم فتجدهم يقولون: إننا عندما نقاتل المشركين والكافرين والظلمة والمفسدين لا نعرف الهزيمة أبداً؛ فلو متنا كان مصيرنا إلى الجنة، وهذا وحده فوز عظيم، ولو قضينا على أعداء الإسلام والمسلمين وأركعناهم لهو نصر آخر أيضاً، وبالنتيجة إن الحرب كيفما كانت نتائجها ستكون لصالحنا.

وأما الأعداء الطغاة الذين لا أمل ولا رجاء لهم لنيل الهداية الربانية، سيكونون ضحية العذاب الإلهي، وهذا العذاب هو مقتضى الحكمة الإلهية البالغة لله تبارك وتعالى، الذي يقع عليهم من خلال تسخير بعض الظواهر الطبيعية والسماوية أو بعض العوامل البشرية.

وأن العذاب الرباني قد يتجلّى بحرب المؤمنين على الكفرة والمنافقين، وهذا في الواقع لون من ألوان عذاب الاستئصال؛ إذ يعذب الله بقوة المؤمنين والمسلمين والمجاهدين وبأيديهم الطغاة والفئات التي تستحق ذلك العقاب.

وعليه إن حروباً كهذه كانت مقصودة وملحوظة عند تكوين نظام الخلقة، وكان أمرها محفوظاً في الأيام الأولى للخلق، أي إن هناك فئة من المعاندين والعصاة والمردة اقتضت الحكمة الإلهية منذ ذلك الحين التخلص منهم واستئصالهم عن بكرة أبيهم، فيأخذوا جزاءهم العادل على أيدي الصلحاء والمؤمنين، وهذه الحروب في الواقع هي عذاب رباني استحقه الأوغاد والأشرار في الأرض جرى على أيدي المؤمنين الجديرين بالحرب والقتال في سبيل الله.

ويمكن أن نشاهد هذا القانون أيضاً في الآية القائلة: (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى)[٤]. وهذه الآية وسواها تشير إلى التوحيد الأفعالي والولاية الإلهية على المؤمنين والرسول خاصة، وهذه النكتة تفيد أيضاً أن قتل الكافرين بيد المؤمنين وهذا العذاب الإلهي في الواقع هو معطى يشير إلى أن ظلم الطغاة وفساد الظالمين بلغ حداً لا يطاق، ولا سبيل لمعالجته إلا باستئصالهم ومحوهم، شاؤوا أم أبوا، وسوف يتحقق على أيدى المؤمنين ليقذفوهم في الهلكة والعدم، وبعبارة أخرى: إن هذا اللون من الحرب هو صورة من عذاب الاستئصال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[١] البقرة، ٢٥١.

[٢] فصلت، ۱۷ – ۱۸.

[٣] الفتح، ۷.

[٤] الأنفال، ۱۷.

تعليقات الزوار

الكتاب

-

{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب

{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب

الشيخ محمد صنقور

-

شروط استجابة الدعاء

شروط استجابة الدعاء

الشيخ محمد مصباح يزدي

-

أصائم أنت أم جائع فقط؟!

أصائم أنت أم جائع فقط؟!

الشيخ علي رضا بناهيان

-

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (2)

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (2)

السيد جعفر مرتضى

-

معرفة الإنسان في القرآن (3)

معرفة الإنسان في القرآن (3)

الشيخ مرتضى الباشا

-

أهميّة الـ 1000 يوم الأولى في حياة الطّفل في بناء الدّماغ

أهميّة الـ 1000 يوم الأولى في حياة الطّفل في بناء الدّماغ

عدنان الحاجي

-

معنى (قصو) في القرآن الكريم

معنى (قصو) في القرآن الكريم

الشيخ حسن المصطفوي

-

اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك

اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك

السيد محمد حسين الطهراني

-

صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة

صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة

السيد عادل العلوي

-

هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟

هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟

السيد عبد الحسين دستغيب

الشعراء

-

أبو طالب: كافل نور النّبوّة

أبو طالب: كافل نور النّبوّة

حسين حسن آل جامع

-

مشكاة اللّيل

مشكاة اللّيل

فريد عبد الله النمر

-

كالبرق الخاطف في الظّلمة

كالبرق الخاطف في الظّلمة

أحمد الرويعي

-

يا جمعه تظهر سيدي

يا جمعه تظهر سيدي

علي الخويلدي

-

شربة من كوز اليقين

شربة من كوز اليقين

أسمهان آل تراب

-

ما حدّثته أعشاش اليمامات

ما حدّثته أعشاش اليمامات

حبيب المعاتيق

-

في حنينٍ وفي وجد

في حنينٍ وفي وجد

الشيخ علي الجشي

-

وجهة

وجهة

ناجي حرابة

-

أفق من الأنوار

أفق من الأنوار

زكي السالم

-

سأحمل للإنسان لهفته

سأحمل للإنسان لهفته

عبدالله طاهر المعيبد

آخر المواضيع

-

كيف يؤثر صيام شهر رمضان على الجسم؟

-

{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب

-

شروط استجابة الدعاء

-

أصائم أنت أم جائع فقط؟!

-

أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (2)

-

معرفة الإنسان في القرآن (3)

-

شرح دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك

-

أهميّة الـ 1000 يوم الأولى في حياة الطّفل في بناء الدّماغ

-

معرفة الإنسان في القرآن (2)

-

فرصة ثمينة